木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか(上) の商品レビュー

タイトルが秀逸だと思う。 「なぜ」という疑問詞は、不自然かつ不可解な出来事が発生したときに普通は使う。だから例えば「なぜ殺したのか」という言い回しであれば少なくとも違和感はない。人を殺すということはその理由を問いたくなるような、反社会的・反道徳的な行為であるからだ。しかるにこの...

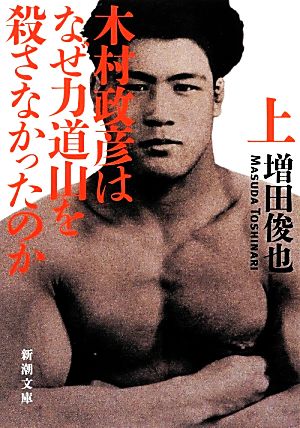

タイトルが秀逸だと思う。 「なぜ」という疑問詞は、不自然かつ不可解な出来事が発生したときに普通は使う。だから例えば「なぜ殺したのか」という言い回しであれば少なくとも違和感はない。人を殺すということはその理由を問いたくなるような、反社会的・反道徳的な行為であるからだ。しかるにこのタイトルは「なぜ殺さなかったのか」と問うている。人が人を殺すのは並大抵の出来事ではない。殺さないのが普通だ。なのに殺さなかったことに「なぜ」と問うのは、常識的に考えれば本末転倒だろう。 しかもその目的語が「力道山」である。力道山。いわずと知れたプロレス界のスーパースターである。少なくともその名前はだれもが知っている。そして彼がヤクザに刺殺されたという歴史的事実も、おそらくは周知と言っていい。そう、力道山はヤクザに殺された。木村政彦なる人物に殺されたのではない。だからこそ「なぜ」が成立するのだとも言える。 そこでいよいよ、というよりもようやく主語である。「木村政彦」。だれも知らない。少なくとも私は知らなかった。あまりにもありふれた名前。目を離せばすぐに忘れてしまうような、何の変哲もない名前。と同時にこのタイトルを構成する単語の中で、読者にとって最も馴染みのない固有名詞。だれもが思う。「木村政彦ってだれ?」そして考える。その木村政彦が力道山を殺さなかったことが不思議と思われるような何かが、二人のあいだにあったのだろうか。 当時「昭和の巌流島」と謳われた、しかし今となってはだれも知らない世紀の一戦。すなわち1954年12月22日に「柔道の鬼」木村政彦と「日本プロレス界の父」力道山が、蔵前国技館のリング上であいまみえた。結果は木村政彦の惨敗。力道山の容赦ない打撃に木村政彦は血を吐いてマットに沈んだ。だがこの試合はルールがそもそも木村側にとって不利だった(木村の打撃は禁止だが力道山の空手チョップはOK等)上に、もともと引き分けで終わらせるはずだった事前の契約を、力道山が一方的に破棄した「八百長崩れ」であった。しかしその後リベンジマッチは実現せず、両者はあまりにも対照的な余生を送ることになる。力道山がプロレス界のヒーローとして国民的英雄にまで登り詰める一方で、15年間無敗、13年連続日本一という木村政彦のそれまでの栄光は忘れ去られ、もはや二度と表舞台に立つことはなかった。 本書は、そんな木村政彦に想いを寄せる著者が、埋もれてしまった木村政彦の栄光を掘り返し、その生い立ちから全盛期、そして没落までを、綿密な調査のもとに再構成した力作である。木村の人間離れした練習量や破天荒なエピソードもさることながら、恩師の牛島辰熊やライバル阿部謙四郎など、魅力的なキャラクターとともに展開される戦前から戦中にかけての日本柔道界は、もはや活字であることを忘れてスポーツ漫画を読んでいるかのような面白さである。高専柔道で発達した寝技を木村が積極的に取り入れていたこと、また今でこそ「プロ転向」イコール「裏切り者」とみなされがちな柔道界もプロ発足当初はそんなことはなくむしろプロ化を奨励していた事実等々、あまり知られていない柔道史の背景は素人にとっても興味が尽きない。「スポーツは時代とともに進化する」とよく言われるが、こと柔道に関しては現在よりも当時の方がレベルが高かったのではないかとさえ思われる。 上巻は戦後の混乱期において木村政彦が牛島と袂を分かちプロ団体を立ち上げてハワイに行くところで終わる。プロレスに転向し国外でも無敵の木村はどこへ向かうのか。力道山はまだ登場していない。

Posted by

上下巻でやく1100ページとなる、かなり力の入った作品。 柔道も少々かじり、ブラジリアン柔術を嗜む身としては、特に前半の柔道の歴史は非常に読み応えがある。またこの時代の柔道家がいかに柔道を武道として捉え、鍛錬してきたかがわかり、興味深い。木村政彦氏は物凄い練習量に裏付けられ強くな...

上下巻でやく1100ページとなる、かなり力の入った作品。 柔道も少々かじり、ブラジリアン柔術を嗜む身としては、特に前半の柔道の歴史は非常に読み応えがある。またこの時代の柔道家がいかに柔道を武道として捉え、鍛錬してきたかがわかり、興味深い。木村政彦氏は物凄い練習量に裏付けられ強くなっていったとのことだが、それで体を壊さなかった鉄人ぶりというのも強くなる人には不可欠な要素なんだろうと思う。木村政彦氏以外でも様々な達人が、その現役キャリアを終えた後、その時代もあるかと思うが、武道への強い想いを持ち、生きていった事が書かれているが、大半はあまりうまくいかなかったというのも何やら物悲しい。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

なぜ力道山を殺さなかったのか、という問いに答える本ではない。鬼の柔道といわれた木村政彦の生涯について、木村のことが大好きな著者が書いている。ただ、木村が力道山との戦いで負けて後、木村は時々、これまでの木村とは違った、優しさのない言動を行うこともあったと、包み隠さず言う。ちゃんと事実は事実で伝えたうえで、木村を尊敬していることが言葉の端々に出てくるので、読んでいて気持ちのいい本であった。 木村がいかに強かったかというのが、本書を読むとよくわかる。色々なエピソードを交えながら面白くかかれているので、プロレスや柔道を知らない人でも楽しめる本だ。 全2巻。

Posted by

柔道に造詣のない私でも楽しく読みました。歴史の表舞台から消されてしまう真実はどこにもあるのですね。戦前戦後の柔道の系譜や歴史を学べたのと同時に、当時の猛者たちの武勇伝は、本当の意味で武勇伝だと感嘆しました。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

木村政彦という無敵の柔道家が力道山とプロレスを戦ったという話は聞いた事がある。youtubeで映像が残っているので見てみたが、あまりに一方的な展開でちょっと残念だった。まだ上巻だけしか読んでいないが、木村政彦の破天荒な性格と人生はもちろん、柔道の歴史についても大変興味深いものがある。講道館にも最初当身としての打撃があった事、講道館とは別に寝技を中心とした高専柔道(前三角締めはここから生まれた)や武徳会の存在、戦後一時的に生まれたプロ柔道などとても面白い。また現在の柔道が海外勢力によって好きなようにルール改正していく理由であるとか、きれいな一本勝ちが日本の伝統というがたかだか30年ほどの事であるとか、作者の徹底した調査の裏付けのもと語られる。下巻が楽しみだ!

Posted by

伝説の柔道家、木村政彦の評伝。 修羅のようなトレーニング内容に「盛りすぎちゃうか?」と思いつつ、ゴリラのような本人の姿を見て「ホンマなんかも。。。」改めて思い直したり。 戦前の柔道の歴史についても触れられており、当時は寝技主体の総合格闘技のような高専柔道がメジャーだったとのこ...

伝説の柔道家、木村政彦の評伝。 修羅のようなトレーニング内容に「盛りすぎちゃうか?」と思いつつ、ゴリラのような本人の姿を見て「ホンマなんかも。。。」改めて思い直したり。 戦前の柔道の歴史についても触れられており、当時は寝技主体の総合格闘技のような高専柔道がメジャーだったとのこと。戦中戦後の混乱で高専柔道が下火になり、立ち技メインの講道館柔道が台頭し、現在の柔道の原型になったという話は初めて知りました。 そして木村政彦も巻き添え食って波乱万丈な人生に。。。 一つの道に打ち込んで名を成し遂げた人の話は読んでて気持ちいいです。しかし力道山にはめられる下巻が怖い。。。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

【2017/12/01読了】 かつて柔道にもあった「当て身」は、中学時代部室にあった『バイタル柔道』でわずかに知るのみだった。この当て身に絞め技、関節技、時に関節を極めてからの投げ技…「命がけ」が現代よりずっと身近だった時代、半ば比喩でなく「負けは死」を意味した柔道において猛者たちがしのぎを削る中、戦前~戦後にかけ15年不敗の柔道家がいた。その求道のさまの凄まじさ、試合ぶりを想像するだけでも脳震盪を起こしそう。 上巻は、不敗伝説の柔道家・木村正彦が、戦後ブラジルに渡るまで。

Posted by

グレイシーが簡単に「参った」を言わないように 日本もそれを言うべきではなかった 腕が折れても「参った」を言わなかった高専柔道の選手のように 玉砕するまでゲリラでもやればよかったんだ というのもひとつの考え方である しかし日本は名を捨てて実をとり、アメリカに降伏した 木村政彦がそれ...

グレイシーが簡単に「参った」を言わないように 日本もそれを言うべきではなかった 腕が折れても「参った」を言わなかった高専柔道の選手のように 玉砕するまでゲリラでもやればよかったんだ というのもひとつの考え方である しかし日本は名を捨てて実をとり、アメリカに降伏した 木村政彦がそれに納得しなかったことは想像に難くない だからこそ、東条英機暗殺を命じた師匠を、敗北主義者と軽く見て のちに裏切りもしたのだろう とはいえ木村は、それだからといってひそかに死に場所を望むほど まじめに思い詰めるようなタイプでもなかった むしろ戦争など やりたい奴が勝手にやりはじめた、わずらわしいものでしかない そう思っていたようだ 他人事だったのである それだけに よけい敗戦日本をバカにしてかかるところはあったかもしれない みずからを過信しすぎるところもあったかもしれない いずれにせよ、スポーツマンとしてはともかく 兵法家としては完全に平和ボケだった これでは旧軍敗戦の将たちとたいして変わるところはない 力道山に対して木村を贔屓したくなる気持ちはわかるが 坂口安吾を引くならせめて「青春論」のほうにも触れるべきでした 宮本武蔵がどれほどせこく勝ちにこだわったか それを知ることで 昭和の巌流島がいかにそう呼ばれるにふさわしかったか わかろうものであろうに

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

【文章】 読み易い 【気付き】 ★★★★・ 【ハマり】 ★★★★★ 【共感度】 ★★★・・ 「木村政彦」という伝説的な柔道家がいた事を初めて知った。 現役時代のトレーニング内容など、木村政彦氏自身の逸話も十分やばいが、師匠の牛島辰熊氏も相当やばい。 名前からして迫力満点だけど、見た目も生き様も、全く名前負けしていない。 まさに、この師匠にしてこの弟子ありといった感じ。 現代人は、テクニックで上回る事は出来ても、精神と肉体で上回る事はできなさそう。 元々の柔道(柔術)は、打撃、寝技有りの現在の総合格闘技のような、実戦的な格闘技だった。 「生の極限は死、死の極限は生」

Posted by

(01) 木村政彦という主人公から離れることはないが,近代柔道史とも言える内容で,木村が活躍した20世紀前半の柔道が日本のスポーツ(*02)の中で大きな一角を占めていたことからすると,格闘技史を超えて,日本スポーツ史の重要な部分を含む内容になっている. また,戦後日本におけるプロ...

(01) 木村政彦という主人公から離れることはないが,近代柔道史とも言える内容で,木村が活躍した20世紀前半の柔道が日本のスポーツ(*02)の中で大きな一角を占めていたことからすると,格闘技史を超えて,日本スポーツ史の重要な部分を含む内容になっている. また,戦後日本におけるプロスポーツの初動がどのようであったか,その動きの中でプロ柔道やプロレスリングはどのように起こったかなどにも,本書の射程(*03)は及んでいる. (02) 柔道がメジャーなスポーツであったことなど,今からでは考えられないが,近代における武道の位置づけ,また武道がつなげた戦後社会の人脈なども興味深い. 20世紀後半のスポーツは安全に競技されるものであり,木村や師の牛島らが戦前に行なっていた鍛錬は,現代の様々なトレーニングを考える上でも何事かを示している. 柔道(柔術)がアメリカ大陸やヨーロッパへの展開することによって,かつてあった寝技につなげる最強の柔道が海外に保存され,現代の格闘技に復興されていることは,武道や武術も文化であり技術であることを告げている. (03) 本書の方法として,文献調査もさることながら,関係者へのインタビューに多くを負って構成されていることにも注目すべきであろう. つまり,この格闘技に関わる記録は,書かれたものとしてはあまり残らずにいたこと,過去の美化も含む自伝的な記述としては残されていたこと,講道館正史よりも新聞報道などが記録として価値があったこと,これらから洩れた過去が木村という強い個性とともに関係者の記憶の中にまだ遺されていたことなどはまだ歴史的な記述の及んでいない分野があることへの示唆にもなっている.

Posted by