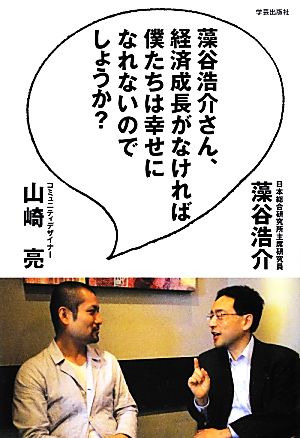

藻谷浩介さん、経済成長がなければ僕たちは幸せになれないのでしょうか? の商品レビュー

鹿児島のお話がたくさん出ていて驚きました。 絶妙な、鹿児島における人と経済のバランス。 数字の見方。ストックとフローのお話。 出版から10年近く経っていますが、今まで考えたこともなかった視点が提示されていて、とても興味深かったです。

Posted by

このお二人の対談面白いです。地域資源のフローとストック、確かになと。村民の所得は少ないけど、豊かに暮らしている人達はいるし、逆もあるな。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

「経済成長がなければ幸せに生きることはできないのだろうか」という主題のもと、地域コミュニティづくりを行なっている山崎さんが現場で日々感じていることを藻谷さんがわかりやすく解説していく。 経済の目的は、「みんなが幸せに生きること」であって、そのための方法はお金を稼ぐことだけではない。 事業を通じて、友達が増えた。人からありがとうと言ってもらった。そういった儲けも幸せを生み出すことができる。 経済成長ありきの経済偏重主義を見直し、文化的な成熟した社会を造っていくためには、「いかにして稼ぐか」と同時に、「ゼロ成長で豊かに暮らす方法」や「少ない人口で楽しく生活する方法」をデザインしていこう! 感想 幸せの定義って人それぞれで、「お金だけが幸せじゃないよね」って議論は、ある程度お金を持っている人の幸福論のような気がしてた。だけど、友達を作ることとか、人からありがとうと言われることは、お金を持っている持っていないに関わらず、幸せを感じられることだなって思った。 日本は震災後の幸福度が上がったそうだけど、他人との比較ではなくて、感謝や共感を通じて幸せを感じられる世の中になったらいいなぁと思うし、自分もそうしていきたいなと思った。

Posted by

【由来】 ・図書館の新書アラートで山崎亮のことを知り、どんな人かamazonで調べたらこれが関連本で出てきた 【期待したもの】 ・藻谷浩介でもあるので原先生との話のネタにもなりそう 【要約】 ・ 【ノート】 ・ 【目次】

Posted by

2012年7月7日に出た。 このタイミングは、いま思うとなかなか意味深長かも。 2011年3月11日の東日本大震災と 2013年8月の『里山資本主義』の間にあたる。 藻谷浩介が、『デフレの正体』(2010年)を出して ベストセラーとなった。 独特の人口論で、なぜ消費が延びないか...

2012年7月7日に出た。 このタイミングは、いま思うとなかなか意味深長かも。 2011年3月11日の東日本大震災と 2013年8月の『里山資本主義』の間にあたる。 藻谷浩介が、『デフレの正体』(2010年)を出して ベストセラーとなった。 独特の人口論で、なぜ消費が延びないかを謎解いた。 なんのことはない、消費したくとも若い働き盛りの世代に余裕がないからで、その機会を奪い取っているのが団塊世代という仕組み。 そして震災。 ここから考え方が大きく変わった。 お金で買えないものへの価値。 普通に家に帰って、普通に家族と語らってという暮らしの尊さに気付いた。 山崎亮が『コミュニティーデザインの時代』を出したのが2012年9月。 つまり、この本で、藻谷と対談、というより、藻谷から経済成長でない幸福のあり方を、経済という観点から問いただした。 どうも、藻谷はこの段階で『里山資本主義』の出版が視野に入っていたのではないかと思える。 安保法制が成立し、若いひとたちから始まった平和を求めるうねりが生じた2015年。 地方創生のかけ声が生じたこの年から、もう一度、 震災で変わった価値観をどう描くかを真剣に考えた2012年という時代の2人の問いかけから掬い上げることのなんと多いことかと感じた。 藻谷が概論的に経済学的観点からの幸福論をもう少し精細にした本が読んでみたいところ。 とくに「限界効用の逓減」あたりについて、より詳細な論考を望みたい。

Posted by

さらっと読めて、正直あまり印象に残ってはいない。インタラクションから色々な取り組みや概念の有機的なつながりが読み取れるのは良いし、この業界の鳥瞰はある程度できるようになる気がするが、あくまで取っ掛かりのための入門書という印象。

Posted by

コミュニティーデザイナーの山崎亮氏と日本総研の藻谷浩介氏による対談から生まれた本書。 経済成長というのは一つの指標であり、それに比例して幸せになるとは限らない。 4章のタイトルにある通り、まさに「幸せは計るものではなく、実感するもの」ということだろう。 ただ、ブータンのように国民...

コミュニティーデザイナーの山崎亮氏と日本総研の藻谷浩介氏による対談から生まれた本書。 経済成長というのは一つの指標であり、それに比例して幸せになるとは限らない。 4章のタイトルにある通り、まさに「幸せは計るものではなく、実感するもの」ということだろう。 ただ、ブータンのように国民の幸福度が高いといわれている国は、発展途上であるからこそなのかもしれない。 つまり、高度成長期を経てモノの溢れる時代を経験する前の日本人は、今のブータンの人々と同じような感覚だったのかもしれない。 ブータンと日本の違いは、モノの豊かな時代を経験し、物欲というものを実際に体感しているかどうかだ。 「物欲まみれ」というステージをきちんと通り過ぎた後で、初めて次のステージに行けるのではないかという藻谷氏の意見はまさにその通りで、今私たちはその岐路に立っているのだろうと思う。 幸福とは人それぞれ違うから、正しいも間違いもないのだけれど、経済的な面より、精神的な面で豊かになりたいなと思う。 そして、色々な選択肢が増えればより幸福に近づけると思う。 また、各地に素敵に生活している人がたくさんいることを知って元気が出た。 どんな世の中でも逞しく生きていく力を身につけたい。

Posted by

目からウロコ、経済のこれからの考え方と可能性、地域や個人を豊かにするための考え方が書かれている。山崎亮さんの本の中で、1番素晴らしい。

Posted by

地方がいいとか、都会がいいとかじゃなくって、時によって居場所の選択ができる自由を守るために、地方は存続する必用があるんだってこと。わたしも、えらぶは好きだけど、都会に住んでるからこそそこに魅力を感じるわけで。それは中途半端な関わり方なのではなく、わたしなりの関わり方の自由が、えら...

地方がいいとか、都会がいいとかじゃなくって、時によって居場所の選択ができる自由を守るために、地方は存続する必用があるんだってこと。わたしも、えらぶは好きだけど、都会に住んでるからこそそこに魅力を感じるわけで。それは中途半端な関わり方なのではなく、わたしなりの関わり方の自由が、えらぶが存在していることで許されているんだなぁと思いました。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

山崎さんの幸福論を藻谷さんの経済論が説明するような展開。藻谷さんの的確な論理が素晴らしい。 SY(数字が読めない)だった自分に反省しながら、示された数字を吟味。日本のストックや豊かさがわかる。 日本は文化を認められる国にならないといけない。 先日読んだ池上さんとダライ・ラマ14世の本と共通する点だ。 以下メモーーー> 富山・福井は所得は高いがまちはお洒落ではなく、人通りも少ない →京都・大阪、金沢、東京に買い物に行ってしまう。 徳島→神戸大阪へ 延岡は九州で時間距離が一番遠い(空港から) 経済成長と幸福度(実感)が違う4つの理由 ①過程を積み重ねてつくられた経済成長率の計算が実態とずれてしまう ②経済成長率の計算が仮に正確にできたとしても、それは平均の話なので、そのなかにいる個人個人の富の増加ペーストはずれている。 ③経済成長率が本当に高い地域に成長を実感できている人がいたとしても、そこで測っているのはフローであって、過去その人がどれだけストックを蓄積出来ているかという話ではない。 ④経済的にストックがあってかつ成長していたとしても、その人が人間的に幸せになれるとは限らない。 マクロ経済学は平均で全てを語れるというイデオロギー フローの年収があるポイントを過ぎればそれ以上伸びても実感はさほど伸びない 税収がない→貧乏ではない どの自治体も半分以上は国からの金 一部は国や県が持っていく仕組み 税収がいい→国にとられる→ストックがない お金で住む場所を決めたら鳥取県の人はみんな大阪に移住 2011年も輸出は殆ど落ちていない 燃料の輸入で1割輸入額が増え僅かに赤字 所得黒字=外国へお金を貸したり投資をしたりの配当 は14~16兆円/年間の黒字(16兆=3.11の被害額相当) 日本は海外との競争で負けて追い詰められている →根拠不足の脅迫概念 対中国、韓国、米国で国際収支でずっと黒字。 貿易収支で赤字なのはスイス・フランス・イタリアなど 高度な消費が文化を生み、文化がお金を稼ぐステージ ブータンの幸福論を取り入れたら? 日本人は他人が下がると自分が上がったと思う →互いに相手を落とすかもしれない 平均点の高いクラスに入っても平均点を下げるだけ マイナス成長という言葉 成長しないといけないのか 「経済成長がなければ私たちは豊かになれないのだろうか」 ラミス氏は2000年に「放射能つきのユートピア」という言葉を登場させている

Posted by