暗い夜、星を数えて の商品レビュー

奥歯を噛みしめて読んだ。 哀しみ、悔しさ、怒り、落胆… だからこそ、他人の優しさが心にしみる。 しみると痛みが伴うのが、また哀しい。

Posted by

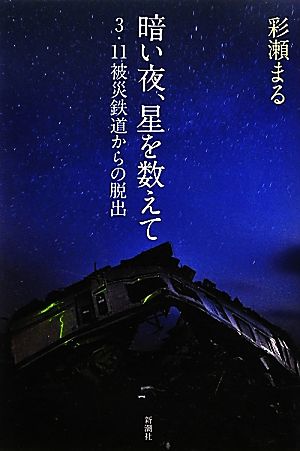

あの日、仙台からいわきに向かう電車の中で被災した彩瀬まるさん。『骨を彩る』で見せた確かな文章力で描くその時の様子は、独特の鋭い感性がちりばめられ読むのが苦しくなった。 被災地から脱出後の生活に感じた被災地との乖離、放射能への不安、差別や偏見などへの憤り。彼女が感じた様々な事が率直...

あの日、仙台からいわきに向かう電車の中で被災した彩瀬まるさん。『骨を彩る』で見せた確かな文章力で描くその時の様子は、独特の鋭い感性がちりばめられ読むのが苦しくなった。 被災地から脱出後の生活に感じた被災地との乖離、放射能への不安、差別や偏見などへの憤り。彼女が感じた様々な事が率直に包み隠さず書かれている。 私の住む街も大きな揺れを感じ、家屋の被害があった人達ももちろんいる。しかし、東北や茨城とは比較対象にならないほどのものだ。 東日本と西日本で温度差があるように、被害が甚大だった地域と軽い被害で済んだ地域もやはり温度差が存在する。 彩瀬さんが東京に降り立った時に感じた、これだけしか離れていないのに世界が一変してしまう距離感。彩瀬さんの言う心理的段差を少しでも縮められることができるだろうか。 メディアの報道を見ると被災地に住んでいない私にはどうしても「これだけ復興しました」に聞こえてしまう。しかし、「まだこれだけしか復興していない」だと思う。 肝に銘じていきたい。 この本を読むきっかけになったのはブクログ仲間さんの心のこもったレビューだった。 読んで良かったです。ありがとう。

Posted by

「三年前に起こった未曽有の震災」と他人事のように思ってしまう自分に、まだ何も終わっていない現実と、まだ取り戻せていない日常を認識するために、再読。 本当に紙一重だったのだと思う。いろんな紙一重がたくさん重なっているのだ。 「あの日の震災」ではなく「今も続く復興」として忘れないこと...

「三年前に起こった未曽有の震災」と他人事のように思ってしまう自分に、まだ何も終わっていない現実と、まだ取り戻せていない日常を認識するために、再読。 本当に紙一重だったのだと思う。いろんな紙一重がたくさん重なっているのだ。 「あの日の震災」ではなく「今も続く復興」として忘れないこと、そこから始めなければ。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

「あの日」についての記録。 初めて知ったこと(避難先で「町」によって待遇が異なったこと等)もあり、 改めて震災、原発、そして大きな被害にあった地のこと、今現在について考えさせられました。

Posted by

あと1ヶ月で2011年3月11日に起こった東日本大震災から3年になる。震災関連の本を読んだのは本書が初めてだ。津波の映像を、そのときの町の様子を、政府の対応の仕方をテレビでは嫌と言うほど見た。無意識的に避けていたのだろう。いや、なんとなくわかっていた気でいたのだ。電話・メールが使...

あと1ヶ月で2011年3月11日に起こった東日本大震災から3年になる。震災関連の本を読んだのは本書が初めてだ。津波の映像を、そのときの町の様子を、政府の対応の仕方をテレビでは嫌と言うほど見た。無意識的に避けていたのだろう。いや、なんとなくわかっていた気でいたのだ。電話・メールが使えなくなった、スーパーでの買い占めを目の当たりにした、計画停電も経験した...。「『被災する』とはこのことか」と。しかし、本書を読み進めるうちに、自分が被災した程度がいかに易しかったかを痛感した。僕は神奈川県在住だ。揺れも大きかった。買い占めもあった。でも、著者が訪れた福島県に比べたら、僕が経験したのは「被災」とは呼べない。家はあり、食べものだってスーパーやコンビニを2,3軒回れば何かしらあったのだから。 本書は著者自身が被災されたということで、実にリアリティがある。 震災当時はメディアの情報は何が真実で何が嘘なのか見極めるのが大変だった。しかし、本書に書かれていることは真実だ。僕は現地の様子を直接目で見たわけではない。テレビを通して見ただけだ。目にするものがすべて真実だろうか。学校の詩の授業で先生が言っていた言葉を借りるならば、「『真実』は目に見えるものの先にある」ということだ。活字は当然映像ではない。視覚的には訴えない。しかし、本書には著者彩瀬まるの、現地の方々の思いがこもっている。僕は真実を心で感じた。あれから3年経とうしてようやく震災関連の本をもっと読んでみよう、そう思った。

Posted by

http://tacbook.hatenablog.com/entry/2013/11/26/221048

Posted by

あの日、その場所にいなかった私に、 今、その場所で生きてもいない私に、 何が良くて、何が悪いのか、意見することすら出来やしない ただ、その瞬間の描写や作者の想いに背中がぞわぞわし、涙が出る それすら偽善に思えてしまう 何気ない日々すらも、罪悪感を抱いてしまう 答えなんて出ない。 ...

あの日、その場所にいなかった私に、 今、その場所で生きてもいない私に、 何が良くて、何が悪いのか、意見することすら出来やしない ただ、その瞬間の描写や作者の想いに背中がぞわぞわし、涙が出る それすら偽善に思えてしまう 何気ない日々すらも、罪悪感を抱いてしまう 答えなんて出ない。 ただ みんな 自分を生きていくしかないんだ。 読み終えてすぐの私のココロ模様です。

Posted by

東日本大震災被災者ドキュメント。と言っても、著者は”たまたま居合わせた旅行者”で、そこで生活しているわけではない分、描写は軽い。 それでも、ほぼ半年ごとに訪れた様子をルポしているので、意識が薄れてしまっている私達(首都圏)と、2年たった今も解決しない問題に対峙している東北の人達と...

東日本大震災被災者ドキュメント。と言っても、著者は”たまたま居合わせた旅行者”で、そこで生活しているわけではない分、描写は軽い。 それでも、ほぼ半年ごとに訪れた様子をルポしているので、意識が薄れてしまっている私達(首都圏)と、2年たった今も解決しない問題に対峙している東北の人達との落差を、浮き彫りにしてくれる。 忘れてはいけないのだ。

Posted by

大好きな書評家・藤田さんの日記をひさびさに拝見した折、 昨年3月の分だが、その中から目を引いたのがこちら。 私自身昨年12月に、あるイベントに参加するためはじめて、 被災地に足を運びました。 震災から1年と9ヶ月余り経過してからのできごと。 そのときはじめて、 「復興」など...

大好きな書評家・藤田さんの日記をひさびさに拝見した折、 昨年3月の分だが、その中から目を引いたのがこちら。 私自身昨年12月に、あるイベントに参加するためはじめて、 被災地に足を運びました。 震災から1年と9ヶ月余り経過してからのできごと。 そのときはじめて、 「復興」など全然していないことを目の当たりにし、愕然としました。 復興なんて、全然なんだな、と。 街によっては未だに瓦礫がそのままで、 あのときから時が止まってるのではないかと思うくらい。 でも、この本を読んで、もしかしたらそれさえも何ヶ月もかかってきれいになった場所だったのかもしれないと、今では思ったりするのです。 だとしたら「復興」ってほんとに長い、長い道のりなのですね。 もっともそれぞれの街でみなさん、ほんとに健気に、 もし自分がその立場になったら、果たしてそのような振る舞いができるのだろうか、というくらい明るく前向きに、何もないところからはじめられている。 でも現実的に街が壊れたままなのだということを、 まざまざと思い知らされました。 とりわけショックだったのが、南三陸町を訪ねたときと、 そのあと南下する途中に通過した同じ南三陸町の歌津という地域。 南三陸町に至っては、比較的映像と言う形で目にしていたのでまだ、 現実を受け止める準備ができましたが、 歌津をみたとき、この地域のことはほとんど報道などで目や耳にすることがなかったし、だから実際目の当たりにしたときは本当にショックで、 またそのとき、沿線を走っていたであろう線路の跡や駅舎があったであろう場所を見て、さらに激しく落ち込んだものです。 本当にそこに電車が走っていたという証拠がことごとく流され、 取り除かれ、 もしその場所を今でも電車が走っていたら、 本当にいい景色だろうに、とつぶやいた、電車好きなだんなさんの一言が忘れられません。 そしてそれらの線は今後も不通というかたちで、 レールがひかれることもないだろうし。 著者の彩瀬さんは、場所こそ違えど電車で一人旅をしている途中に被災するという、命がけで自身が経験した貴重な体験を、あえて書き記してくださいました。その恐怖たるもの、想像に余りあるし、極限状態での数々の出会い、その後の心境、行動。加えて「福島」の問題。 震災の残した爪痕は、本当に深く、重いものなのだと思います。 この体験をこのように本にするのはどうか、という迷いも吐露されていましたが、わたしはむしろ、知らない私たちにこのように伝えることこそ、本当に大切なことだと感じます。 大切なのは、本当に伝えなければならないことを、言葉を、しっかり選んで、伝え続けていくこと。 そのことを忘れたり、軽んじたりすると、わたしたちはいつまでも同じ間違いに、形をかえて遭うたびに、失敗と言う最悪の形で、受け応えてしまう気がします。 折りしも明日で、阪神淡路~から丸18年。 ちなみにわたしは阪神~も、東日本~も経験がありません。 だからこそしっかりと受け止めたい。 いつ、それは自分の身に、起こるかもわからないことだから。

Posted by

この本のことは早くから知っていた。電書になったら読もうと思っていたのでかなり遅くなった。偶然あの日仙台にいた著者の当事者レポート。女性作家らしい視点。被災地で出逢った人との交流を中心に、大上段に構えず、自らの心にある恐怖や偏見も包み隠さずさらけ出し、でもあまり文学的な過剰演出は...

この本のことは早くから知っていた。電書になったら読もうと思っていたのでかなり遅くなった。偶然あの日仙台にいた著者の当事者レポート。女性作家らしい視点。被災地で出逢った人との交流を中心に、大上段に構えず、自らの心にある恐怖や偏見も包み隠さずさらけ出し、でもあまり文学的な過剰演出は意識して避けて淡々と綴られている印象。 (続きはブログで) http://syousanokioku.at.webry.info/201212/article_21.html

Posted by