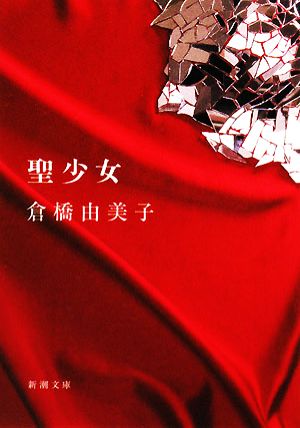

聖少女 の商品レビュー

パパとの関係を中心に思うまま散漫に、 現実と創作の線引きを曖昧に、 描かれた事故で記憶を失った少女の過去の日記がメイン。 近親相姦であったのか、単なる妄想なのか… なんとなくのオチは読めてしまうのですが、 とにかく出てくる物・事の美醜の落差激しく、 その両極に当たるものしかかか...

パパとの関係を中心に思うまま散漫に、 現実と創作の線引きを曖昧に、 描かれた事故で記憶を失った少女の過去の日記がメイン。 近親相姦であったのか、単なる妄想なのか… なんとなくのオチは読めてしまうのですが、 とにかく出てくる物・事の美醜の落差激しく、 その両極に当たるものしかかかれていないような本。 近親相姦、というタブー。 どうも自分自身の感覚で当てはめる共感できないので、 それだけで"つくりもの"として切り分け感がいつもより激しく 登場する少女とその世界に対してもどこか現実離れした感覚を 勝手に想像してしまいながら読んでしまいました。 だからこそ「聖化」されやすいのかも。

Posted by

タイトルと前半数ページで想像していた「聖なる少女」のイメージが途中で変わって来て、ん、これは?と思いながらも、言葉のすごさにおされてどんどん読んで行くうちに「なんだ、全然ちがう話じゃん。」 それは、「せいぜい逆ロリータ」だろうなと思ったから火傷をしてしまったわけで、もっともだ。...

タイトルと前半数ページで想像していた「聖なる少女」のイメージが途中で変わって来て、ん、これは?と思いながらも、言葉のすごさにおされてどんどん読んで行くうちに「なんだ、全然ちがう話じゃん。」 それは、「せいぜい逆ロリータ」だろうなと思ったから火傷をしてしまったわけで、もっともだ。でも、もっと誘い込まれるような構築力を感じる。 たとえば、「K」と「L」との関係、「作家」と「かれ」との関係が、おおすじの物語を進行させるエンジンというよりは、おおすじにたいしてパラレルに描かれていること。エピソードからエピソードへ平行に移動して行くこと。 考えてみると、昭和60年代の小説って初めて読んだ。例えば村上龍をよく読んでるけど「限りなく透明に近いブルー」が76年だし。好みでいうと大正時代よりも前のものを読んで来たし。たぶん、いつも本を読んでいてズレを感じるのは当たり前なんだけど、この本の(学生運動時代の)ズレ方が気持ち悪い。哲学用語がいっぱい出て来るだけでヤラれちゃう、頭が。この人、何ポーズとってるのってつい思っちゃう。 この気持ち悪さがなければもっと核心にせまれただろうなぁと思う一冊。

Posted by

別に衝撃はなかったな。 桜庭一樹の解説があって完結する感じ。 少女が女になることを受け入れるということは老いることをも受け入れるということだし、 その覚悟ができるには少女をやりつくさないといけない。

Posted by

表現力が、すさまじい。 一行、一行が 前衛短歌のような そうきたか! といちいちうなりたくなる。 「私の男」を先に読んでいたので、 そっちとなんか似てるなあ、 と思ってたら、 桜庭さんはこの方のことが大好きなんですね、 っていうか、もう、名作中の名作だったんです...

表現力が、すさまじい。 一行、一行が 前衛短歌のような そうきたか! といちいちうなりたくなる。 「私の男」を先に読んでいたので、 そっちとなんか似てるなあ、 と思ってたら、 桜庭さんはこの方のことが大好きなんですね、 っていうか、もう、名作中の名作だったんですね、 無知な自分にまたもやびっくりです。

Posted by

解説では絶賛してたけど、なんだか読みにくい。傍線とか日記部分の女の子の独白みたいなのとか言葉の選び方が合わなかったんだと思う。テーマは好き。

Posted by

書かれたのが10年以上前、作中の設定もジャズ喫茶全盛の時代なので多少とっつきにくいかも。読み進めていくと、単なる思春期のちょっとあぶない女の子の話ではないことがわかる。個人的には『暗い旅』の方がすき。

Posted by

4月第二週読書会課題。 ん?といった感じで終わってしまった。『パルタイ』も読んでみたいところ。近親相姦というテーマそのものにあまり関心もないために、入り込めないところはあったけど、面白いっちゃあ面白い。すらすらと読めてしまう。非常に読みやすい。登場人物「K」に関しては、わたしは...

4月第二週読書会課題。 ん?といった感じで終わってしまった。『パルタイ』も読んでみたいところ。近親相姦というテーマそのものにあまり関心もないために、入り込めないところはあったけど、面白いっちゃあ面白い。すらすらと読めてしまう。非常に読みやすい。登場人物「K」に関しては、わたしはすごく嫌い。この小説に出てくる男共は本当にうざい。誰ひとりとして感情移入できない。でも、嫌われるような形で書いているってことか。上野千鶴子が書いたニキ・ド・サンファルの論考を思い出した。これで読書会盛り上がるのかなあ?と不安だけども。

Posted by

評価は低いけれど、それは私の脳みそのレベルが ついていけなかったことからでして、 作品がヒドイとかそういうのではないです。 文章の巧さに呆気にとられました。 が、内容がよく把握できなかった。奇妙なストーリー。 『致死量ドーリス』の彼と蜜が、Kと未紀に リンクしてしょうがなかった。

Posted by

独特の世界観で語られる物語。 60年代の学生闘争の話題がいっぱい出てくるので理解できないところも多かったけれど、思春期の少女がもつ危うく脆くて、なぜかコケッティッシュな魅力は時代を問わないのね。

Posted by

片仮名がやたら目に飛び込んでくる辺り夢野久作の匂いがした…。モチーフは好きなのに何故か夢中にはなれないお話でした。生き物くさいからだと思う。

Posted by