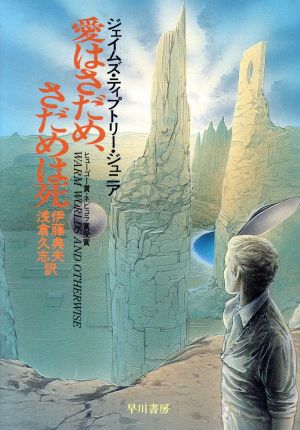

愛はさだめ、さだめは死 の商品レビュー

ティプトリーのスーパ…

ティプトリーのスーパー名作SF短編集。カミソリのように切味が鋭い。劇薬SFを味わいたい方へ。

文庫OFF

素敵なSFだった。 詩的な文体で世界観がナチュラルに作り込まれていて、作者独自の視点で生や愛について掘り下げられていて面白かった。 様々な地球外生命体が出てくるのがツボ。 さらっとエイリアン出てきて面白い笑 全部面白かったけど特に「接続された女」と「男たちの知らない女」は読み応え...

素敵なSFだった。 詩的な文体で世界観がナチュラルに作り込まれていて、作者独自の視点で生や愛について掘り下げられていて面白かった。 様々な地球外生命体が出てくるのがツボ。 さらっとエイリアン出てきて面白い笑 全部面白かったけど特に「接続された女」と「男たちの知らない女」は読み応えがあって良かった。 かなり創造力豊かで様々な設定に富んでいて、星新一みたいな作者だなと思った。 あと登場人物に足悪い人が多かった気がするのは気のせい…?笑

Posted by

世界で1番想像力豊かな職業はSF作家だと思う。 ほとんど意味を解せない覚悟で読み始めたけれど、気がつくと一つ一つの世界観にすっかりのめり込んでいた。特に「接続された女」は令和のこの時代でもまだ先進的な内容でとてもおもしろかった。SFは食わず嫌いだったけれど、興味をもついいきっかけ...

世界で1番想像力豊かな職業はSF作家だと思う。 ほとんど意味を解せない覚悟で読み始めたけれど、気がつくと一つ一つの世界観にすっかりのめり込んでいた。特に「接続された女」は令和のこの時代でもまだ先進的な内容でとてもおもしろかった。SFは食わず嫌いだったけれど、興味をもついいきっかけになったと思う。

Posted by

この本は、1973年に発表されたジェイムズ・ティプトリー・ジュニアの短編集です。ティプトリーは、女性でありながら男性のペンネームを使ってSF作家として活躍した人物で、本書は彼女の代表作の一つとされています。本書に収録されているのは、愛と死をテーマにした10の短編で、それぞれ異なる...

この本は、1973年に発表されたジェイムズ・ティプトリー・ジュニアの短編集です。ティプトリーは、女性でありながら男性のペンネームを使ってSF作家として活躍した人物で、本書は彼女の代表作の一つとされています。本書に収録されているのは、愛と死をテーマにした10の短編で、それぞれ異なる世界や時代、登場人物を描いています。しかし、その中には共通するメッセージがあります。それは、愛は人間の本能であり、同時に人間の運命であるということです。愛は、人間を幸せにも不幸にもする力であり、時には死に至らしめる力でもあります。本書は、その愛のさまざまな側面を、SF的な発想や技巧で鮮やかに表現しています。 本書は、SFというジャンルを使って、愛と死という普遍的なテーマを扱っていますが、決して一般的なSFではありません。宇宙人や未来人、人工知能や遺伝子操作、タイムトラベルやパラレルワールドなど、SFらしい要素が取り入れられていますが、それらは単に物語の背景や装飾ではなく、愛と死というテーマに対して、新しい視点や問題提起をもたらすものです。 一方で、本書は、SF的な発想と技巧とは対照的に、登場人物の心情や感情など、感情的な描写と表現にも溢れています。特徴的なのは、登場人物の感情を、言葉や行動だけでなく、色や音や匂いなど、五感に訴えるような方法で伝えているところです。感情的な描写と表現を用いて、愛と死というテーマを鮮烈に描き出しているのです。 ティプトリーは、SFとホラーのジャンルを駆使して、人間の愛と死の不可分性を見事に表現しています。その意味で、この本は、心に強く残る物語の宝庫と言えるでしょう。

Posted by

なんでこの本を買ったのか覚えていないが、「SFは自由だなあ」というのがその感想。 しかし、『プロジェクト・ヘイル・メアリー』を読んでしまうと、他のSFが霞んでしまうなぁ。

Posted by

『たった一つのさえたやり方』に続き、ディプトリー二冊目。伊藤典夫、浅倉久志訳ということで安心して読んでいたのだけど、なかなか読むのに難航しました。。うーんディプトリーの文が肌に合わないのかな… 好きだったのは、「エイン博士の最後の飛行」、「接続された女」、「断層」、「愛はさだめ...

『たった一つのさえたやり方』に続き、ディプトリー二冊目。伊藤典夫、浅倉久志訳ということで安心して読んでいたのだけど、なかなか読むのに難航しました。。うーんディプトリーの文が肌に合わないのかな… 好きだったのは、「エイン博士の最後の飛行」、「接続された女」、「断層」、「愛はさだめ、さだめは死」 「接続された女」はプロット自体はわかりやすいのだけど、そのサイバーパンクな雰囲気、好きでした。 表題作の「愛はさだめ、さだめは死」というのが、なるほどまんまそういうことね笑と、ある生物のライフサイクルの話で、本能という定めを超えようとしつつ、結局は種として残っていくには回避できない「死」が立ち上がってくる。かわいい赤だったり、リッリと呼びかけるモッガディートの可愛いこと可愛いこと…この作品が一番好きでした。

Posted by

古典SFを読破する月間。J・ティプトリー・ジュニアの短編集。 地球にやってきたエイリアン。ファーストコンタクトをしたパーティー好きの男女と意気投合し、ニュースを見てみるとニューヨークはエイリアンによって大変なことになっていた…。 有名な『たったひとつの冴えたやりかた』的に、最...

古典SFを読破する月間。J・ティプトリー・ジュニアの短編集。 地球にやってきたエイリアン。ファーストコンタクトをしたパーティー好きの男女と意気投合し、ニュースを見てみるとニューヨークはエイリアンによって大変なことになっていた…。 有名な『たったひとつの冴えたやりかた』的に、最後に破滅的な結末を迎える作品を何本か、主人公の破滅を詩的に綴った作品も何本か含む短編集。まあ、こういうオチが好きなんだろうなこの人は。 ほとんどの作品は、ディックやハインラインでは当りの翻訳者でもある浅倉久志が行っているのだが、これがまた、読みにくいことこの上ない。 ティプトリー(でいいの?)の作品のいくつかは、まず主人公が何なのかわからないところからスタートする。しかし、主人公が何なのかがなかなか明かされなかったり、舞台の情景も断片的にしか描かれなかったりするため、比喩なのか情景なのかと悩んでいるうちにストーリーが進んでしまう。ひどいものは研究室にいるんだよねと思っていると、山に登っているというような作品もある。 情景と比喩、人物なのか情景のことなのかの部分で、もともと詩的なのだとは思うが、訳が丁寧であってもお世辞を言うにしても、読みにくい。浅倉久志訳をしても読みにくい。読んで頭痛がする?あなたは正常だと思う。 表題作は、タイトルの付け方が『たったひとつの』的な、実用書レベルのキャッチーなものであるが、正直、ワタシはこういうブチブチの主語述語がつながっていない文章は苦手だ。何がいいのこれ?その後の巨大昆虫(の描写も中途半端で掴めないんだよなあ)のほうが、何倍もましだった。 何度か読み返すとまたわかってくることもあるのかもしれないが、まあまったく初心者向けではないなあという作品。

Posted by

一応、一文字も飛ばさずに全部読んだが、とにかく途轍もなく文章が読みにくい。 翻訳作品だが、訳者が原文に忠実に訳したと仮定すると、とんでもなく文章、表現が下手な作家だ。 短編12編の短編集だが、ほとんどの作品が読んでいても、情景なり、状況がすんなりとはイメージできない。 話が唐突で...

一応、一文字も飛ばさずに全部読んだが、とにかく途轍もなく文章が読みにくい。 翻訳作品だが、訳者が原文に忠実に訳したと仮定すると、とんでもなく文章、表現が下手な作家だ。 短編12編の短編集だが、ほとんどの作品が読んでいても、情景なり、状況がすんなりとはイメージできない。 話が唐突で説明不足であり、わざと読者が読みにくいように書いているのではないかと思わせるぐらい、読者への配慮が足りない。 こんな原稿を出版社に持ち込んだら、1ページぐらい読んだ段階で、間違いなくゴミ箱行きだろう。 『恐竜の鼻は夜ひらく』『男たちの知らない女』がかろうじて読みやすい方だった。 内容も、取り立てて言うほどのものは全くない。 この作品の何が良いのか全く分からない。 こんな作品を評価している人間は、『裸の王様』で「布地は見事なものでございます」と言っている家来と同じである。 こんな作品をSF初心者が読んだら、SF嫌いになることは間違いないだろう。

Posted by

1968年から1973年に発表され、 数々の名だたる賞にノミネートされて受賞を果たした作品も含まれる、 ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア (=アリス・ブラッドリー・シェルドン)のSF短編集。 奇想に満ちた過激な物語は時代を経ても古びず色褪せない…… と思うのだが、それと好き嫌い...

1968年から1973年に発表され、 数々の名だたる賞にノミネートされて受賞を果たした作品も含まれる、 ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア (=アリス・ブラッドリー・シェルドン)のSF短編集。 奇想に満ちた過激な物語は時代を経ても古びず色褪せない…… と思うのだが、それと好き嫌いの問題は別、ということで。 一読者としては、刺激的で意外性に満ちていて面白いけれども、 筆致が苦手なケースが多々。 収録作は ■すべての種類のイエス(All the Kinds of Yes,1972) ■楽園の乳(The milk of Paradise,1972) ■そしてわたしは失われた道をたどり、この場所を見いだした (And I Have Come upon This Place by Lost Ways,1972) ■エイン博士の最後の飛行(The Last Flight of Doctor Ain,1969) ■アンバージャック(Amberjack,1972) ■乙女に映しておぼろげに(Through a Lass Darkly,1972) ■接続された女(The Girl Who Was Plugged in,1973) ■恐竜の鼻は夜ひらく(The Night-blooming Saurian,1970) ■男たちの知らない女(The Women Men Don't See,1973) ■断層(Fault,1968) ■愛はさだめ、さだめは死 (Love Is the Plan the Plan Is Death,1973) ■最後の午後に(On the Last Afternoon,1972) 環境に適応するのが困難で悩みを抱える人物が そこから脱するには畢竟、孤独を友とするしかなく、 究極的には死によって安息がもたらされるのみ ――と言いたげな印象を与える作品群中、 新天地を求めて冒険しようとする 聡明な母と娘を描いた「男たちの知らない女」には 喝采を送りたくなった。

Posted by

こんなグロテスクな世界観を描ける人が女性なんだとびっくりしたけど、ジョイスキャロルオーツにも似たものを感じたことを思い出した、そして『嵐が丘』も…。 話の6割くらいにしかついていけてない気がしたがおもしろかった。

Posted by