床下の小人たち の商品レビュー

人間の家にこっそり住み、借り暮らしをして生きる小人たち。借り暮らしだけあって生活の工夫がすごい。ただし、人間は人間の都合でしかモノを考えないから、小人たちは人間に見つからないよう命懸け。その切実さが響く。人間の都合だけを考えていたら心は貧しくなるよなあ。人間も自然の中で生きている...

人間の家にこっそり住み、借り暮らしをして生きる小人たち。借り暮らしだけあって生活の工夫がすごい。ただし、人間は人間の都合でしかモノを考えないから、小人たちは人間に見つからないよう命懸け。その切実さが響く。人間の都合だけを考えていたら心は貧しくなるよなあ。人間も自然の中で生きている。

Posted by

傲慢な人間中心主義と想像力ある共生思想のぶつかり合い。悲惨な結末だけど、それだけではない物語。なんとも言えない温もりがある。小人たちの家族、社会はいろいろ。人間の今と未来への皮肉も感じる。多層なものがたり。

Posted by

小学生の時に愛読してました。懐かしかった。 小人の話が好きなので、床下シリーズと日本のコロポックルシリーズ、好きです。

Posted by

ジブリの「借りぐらしのアリエッティ」の原作。人間に見られてはいけない小人たちでしたが、ある日小人の少女アリエッティはその家の男の子に姿をみられてしまいます。小人の目線で人間の暮らしを描いていて新鮮な気持ちで読むことができます。

Posted by

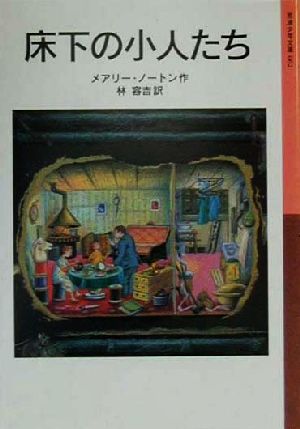

猫丸(nyancomaru)さんに、借りぐらしのアリエッティの原作だと教えてもらい、読んでみました。表紙の絵が、とても可愛い。 前半までは、個人名詞がこんぐらがって、話の流れにのるのに、少しかかりましたが、読み進んでいくうちに、小人たちのリアルな生活ぶりや、男の子との交流、そして...

猫丸(nyancomaru)さんに、借りぐらしのアリエッティの原作だと教えてもらい、読んでみました。表紙の絵が、とても可愛い。 前半までは、個人名詞がこんぐらがって、話の流れにのるのに、少しかかりましたが、読み進んでいくうちに、小人たちのリアルな生活ぶりや、男の子との交流、そして、男の子のおかげで宝物があらわれる、黄金時代など、面白くなってきますが、とうとう人間の料理人のドライヴァおばさんに、発覚され、小人の一家は、それまで安全に暮らしていた屋敷から、出て行くことになります。そのシーンに、ドキドキハラハラしました。 アリエッティの性格が、冒険心があって、チャーミングで、好きです。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

読みにくさがあった。それは知らないワードと個人名が多かったからか。 小学生は苦労して読めなそうだなと思った。 それを抜かせばストーリーはなんとも不思議で楽しい。映画とは全く違ってた。 最後の匂わせも良かった。 黄金期もあったよ。 なんと言ってもホミリーが妻の母に似ていて大受けだった。

Posted by

床下の小人たち (和書)2010年10月20日 16:04 2000 岩波書店 メアリー ノートン, Mary Norton, 林 容吉 「借りぐらしのアリエッティ」の原作ということで読んでみました。 あまり面白いとは思わなかった。 小学生の時はコロボックルシリーズを何回...

床下の小人たち (和書)2010年10月20日 16:04 2000 岩波書店 メアリー ノートン, Mary Norton, 林 容吉 「借りぐらしのアリエッティ」の原作ということで読んでみました。 あまり面白いとは思わなかった。 小学生の時はコロボックルシリーズを何回も繰り返し読んだ記憶がある。 コロボックルの方が面白い。 この本をどう映画化したか、その手法に興味はある。

Posted by

可愛らしい小人の暮らしのお話。冒頭のケイトとメイおばさんのやり取り、かぎ針を無くしたところから小人の物語へとお話が飛ぶ描写が好きです。最後のシーンもとてもドキドキしながら見守っていました。

Posted by

本棚の整理をしていて、懐かしくなり再読。借り暮らしの生活の細々したものがとても楽しかったのを思い出した。続きが知りたくなるお話になっているところが、技ありだなぁ。

Posted by

ジブリの次回作が「借りぐらしのアリエッティ」といい、児童文学が原作だと聞いてその作品を読んでみた。 宮崎駿氏の翻案はいつもながら見事だが、時として省略が多く(観覧者が感じろということらしい)、原作を追読することで理解や味わいが深まっちゃったりするので、今回は先回りして読んでみよ...

ジブリの次回作が「借りぐらしのアリエッティ」といい、児童文学が原作だと聞いてその作品を読んでみた。 宮崎駿氏の翻案はいつもながら見事だが、時として省略が多く(観覧者が感じろということらしい)、原作を追読することで理解や味わいが深まっちゃったりするので、今回は先回りして読んでみよう、というわけ。 * あれどこに遣ったっけ?と小さなものをなくすのは誰しも覚えがあるだろうし、“小さな妖精”(本作の主人公は妖精じゃないけど)の実在も、子供の頃に一度は想像したことがあるんじゃないだろうか。 そういう意味で、モチーフはごくありきたりだ。主人公の(身の丈20cmに及ばない)少女と人間の男の子との心の交流というのもだいたい見えるセンではある。 でも1950年代に書かれた(舞台設定は19世紀終盤)物語にして、すでに物質文明や贅沢、あるいは他人に頼りすぎることに潜む落とし穴を言い当てているなど、大人が読んでもコクのある作品と言えるだろう。 「アリエッティ」の公式HPによると、宮崎氏は「借りぐらし」というキーワードの中に大衆消費時代の終焉という現代性を見ているようだが(舞台設定も2010年の小金井になるらしい)、古今東西の児童文学に目を通し、引き出しの中にこういう今に通じるテーマをちゃんと持っている辺りに、時代の寵児としての才能があるわけですな。 監督は別の人になるみたいだし、どんなお話になるんだかねぇ(楽しみ半分、危惧半分(笑))。 * しかし「床下の小人たち」って邦題、なんとも即物的で夢がないなぁ(原題名は“THE BORROWERS”という)・・・と思っていたら、そう付けられた理由は巻末解説に書いてあった。それでも「借りぐらしのアリエッティ」の方がずっと魅力的だけど。

Posted by