ぼくはこんな本を読んできた の商品レビュー

1.著者の立花隆さんは、今年4月30日に永眠されました。3万冊の本を読破し、100冊以上の本を執筆、「知の巨人」との異名を持つジャーナリストです。文芸春秋に発表した「田中角栄研究」は、田中首相退陣のキッカケとなったと言われています。執筆テーマは、生物学・医療・宇宙・政治・経済・哲...

1.著者の立花隆さんは、今年4月30日に永眠されました。3万冊の本を読破し、100冊以上の本を執筆、「知の巨人」との異名を持つジャーナリストです。文芸春秋に発表した「田中角栄研究」は、田中首相退陣のキッカケとなったと言われています。執筆テーマは、生物学・医療・宇宙・政治・経済・哲学・・・と幅広く「知の巨人」と言われる所以です。他面では、猫好きで、自身の事務所兼書庫は「猫ビル」との愛称で親しまれ、数万冊の蔵書があったそうです。 2.本書は、副題に「立花式読書論、読書術、書斎論」とあるように、氏の読書哲学論と言える、レベルの高い書籍です。私もこの本から、仕事への取組姿勢等で、大きな影響を受けました。 3.私が影響を受けた記述を、私見を加え、3点書きます。 (1)「専門家というのは、インタビュアーがする質問によって、その問題に関してその人がどれだけの基礎知識を持っているかということをすぐに見抜きます。それで、その質問があまりにも浅い、表層的なものだと、専門家というのはものすごくいい加減な答えしかしてくれません」「大きな仕事をやるときには、三メートルから四メートルは関係の資料を読むことにしています」 ●私見⇒私は、会社で教育(人財育成)の仕事をしたことがあります。時には、専門家と言われる人に教えを乞うこともありました。事前に、三メートルは読めませんでしたが、何冊かの関係書を読んで臨みました。先方には、それがわかるらしくて、褒められた事がありました。私なりに仕事への取組姿勢が変わったと思います。 (2)「一冊の入門書を精読するより、五冊の入門書をとばし読みした方がよい。ノートをとらなくても、ほんとに重要なことはどの本でもくり返されているから自然と頭に入る、ノートをとる代わりに、アンダーラインを引いたり、ページを折っておけばよい」 ●私見⇒私は、これを読んでから、赤ペンアンダーライン派になりました。しかし、学生諸士には、ノートをとった勉強方法が、記憶するという点で優れていると思います。 (3)「”実践に役立つ十四か条”の中では、2点→”①金を惜しまず本を買えと⑭若い時は、何をさしおいても本を読む時間を作れ”」を金言と受止めました。 ●私見⇒私が読んだ本には、”本を買え”という人が大勢いました。渡部昇一「知的生活の方法」、ハイブロー武蔵「読書通」等。私も少しずつでも本を買う生活をしてきました。 4.まとめ; (1)立花さんは、真実に迫ろうとする探求心を持って、闇を恐れずに切り込む覚悟で世論に訴えてきた、類ない哲人だと思います。そして、どこかで聞いた、氏の生き方の10か条(世俗的な成功を求めるな、知る事に終わりはない、・・・)にも勇気付けられました。一度は講演を拝聴したいという願いが叶えられず、残念です。安らかにお眠り下さい。 (2)最後に、私と立花氏とも読書感の違いを一つ述べます。氏は、文学を学生以降はほとんど読んでいなかったそうです。私は、自己形成の土台作りの為にも、文学書を読むべきだと考えます。人生のステージに合わせて、バランスよい読書が必要と思います。例えば、職業人は仕事のプロを目指し、専門書重点でしょうか。

Posted by

確かこの本を最初に読んだのは、大学学部4年生の終盤、大学院進学で上京する直前だったと思う。 もちろん、その前から立花隆という人物を知ってはいたが、これから研究生活を始めるという時に本書を読んで衝撃を受けたことは今でも記憶に残っている。それは、立花氏の知識への欲求、勉学への姿勢、...

確かこの本を最初に読んだのは、大学学部4年生の終盤、大学院進学で上京する直前だったと思う。 もちろん、その前から立花隆という人物を知ってはいたが、これから研究生活を始めるという時に本書を読んで衝撃を受けたことは今でも記憶に残っている。それは、立花氏の知識への欲求、勉学への姿勢、読書範囲の広さに対してである。本書に影響を受けたからか、上京後、ほどなく神田神保町の書店街を尋ねた。また、通っていた大学からは地下鉄1本で神保町へ行けたため、研究の合間によく神保町の書店巡りをしたものだ。 自分は研究者の道へ進んだため、どちらかというと「狭く深く」を探究する身だが、知識への欲求はこの時に学んだものだと思う。ときおり専門外の本を読むのはこの時の影響である。 立花氏の意見のすべてに必ずしも同意しているわけではないが(それは当然だが)、勉学に対する姿勢は大いに学ぶべきだろう。

Posted by

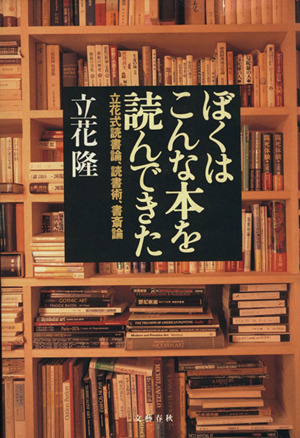

立花隆氏を知ったのは、スタジオジブリの【耳をすませば】でした。 この時、この本に出会う1年前 この本は、表紙と、題名にインパクトを感じ、大学1年時に購入 氏の好奇心、物を知りたいという欲求には、心の底から尊敬する。 自分も本を読まなくては、いろいろなことに好奇心を持たなくて...

立花隆氏を知ったのは、スタジオジブリの【耳をすませば】でした。 この時、この本に出会う1年前 この本は、表紙と、題名にインパクトを感じ、大学1年時に購入 氏の好奇心、物を知りたいという欲求には、心の底から尊敬する。 自分も本を読まなくては、いろいろなことに好奇心を持たなくてはと感じたのが、この本 読書の仕方、書斎、書庫、そして膨大な蔵書の写真・・・ 氏の強いジャンルは多岐にわたり、それが私の心を大きく刺激した。 高校生までは、そんなに本を読まなかった・・ この本との出会いが、本に対する考え方を一変させたといっても過言ではない。 この本に大学生の時に出会えて本当に感謝

Posted by

"立花隆さんの生活のほとんどが活字を読むことなのだろう。その一部をかいま見られる本。読んでみたい本がいっぱい出てくる。読書案内ともいえる。 読んでみたいと思った本をあげておく。 トリノ聖骸布の謎 犬たちの隠された生活 詐欺とペテンの大百科 ファインマンさんは超天才 大絶...

"立花隆さんの生活のほとんどが活字を読むことなのだろう。その一部をかいま見られる本。読んでみたい本がいっぱい出てくる。読書案内ともいえる。 読んでみたいと思った本をあげておく。 トリノ聖骸布の謎 犬たちの隠された生活 詐欺とペテンの大百科 ファインマンさんは超天才 大絶滅 ドラゴン トロイアの秘宝 奪われし未来 証言731部隊の真相 南京の真実 日本軍の小失敗の研究"

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

1995年刊行。 著者の読書遍歴、週刊誌連載の書評、読書の姿勢、多読・速読術などを網羅的に叙述したもの。文科系に偏重気味の斎藤孝とは異なり、書評については、理科系・風俗・ノンフィクション等広く目配せされている(もちろん、今となっては古い本、稀少本も多いが)。 これら(特に理科系)にも目を向けさせてくれた一書で、多読の方法なども含めて個人的には影響大だった本。 読書に飽きた時には、折りにふれ読み返している。

Posted by

自分の読書術を数年ぶりにバージョンアップするために漁った本の中の一冊。 他の何かの本に紹介されていたので試しに読んでみた。 著者の読書に関する過去の記事などをまとめた1冊のようである。 1970年代からこの本発売の90年代中頃までのそれについての文章や書斎、当時の「新刊」紹介...

自分の読書術を数年ぶりにバージョンアップするために漁った本の中の一冊。 他の何かの本に紹介されていたので試しに読んでみた。 著者の読書に関する過去の記事などをまとめた1冊のようである。 1970年代からこの本発売の90年代中頃までのそれについての文章や書斎、当時の「新刊」紹介などが掲載。 個人的に取り入れられる読書術など方法論や参考になる部分という点では、 P73の「実戦」に役立つ14ヵ条 の部分がズバリであるが、もちろんそれ以外の多数の部分が、良い読書体験となった。 P31の、習慣化や習得された自動化行動は小脳にしまい込まれる。(そして浮いた意識的な部分を新たな学びに割り当て、内面的成長、より良く生きる)の部分も良かった。 P142、速読術の脳の働きに言及しており、それが速読術の一種「フォトリーディング」的な読み方や、そのテクニックの一つである「ディッピング」と同様の事柄であり、結果的にその速読技術に対する個人的確信を強める箇所となった。 読書のプロ中のプロの方であり、まず読む量の桁が違うと知れた。 インターネットwebが爆発的に広がる以前の本であり、そのネット普及以後の著者の読書論(インターネット+電子書籍込み)なども、もしあれば参照してみたいと想った。 読了したが、自分の様なレベルの低い者にとっては読んでもいいし読まなくてもいい本だったのかも。 結局、参考程度に読んでみてもいいかもしれない。 (破)

Posted by

読書日記以外読んだ。 知識欲というのがこんなにも強くある人がいることに驚いたが確かにそんな人々のおかげで、人類がこんなふうに発展してきたのだろう。 足元にも及ばないが、私も出来る限り本を死ぬまで読み続けたい

Posted by

http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163510804 , http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167330088

Posted by

ネコビルを建てることで、好きな本に囲まれ理想の生活を謳歌する著者の姿は知の巨人に相応しい。出版社に就職と同時に大衆小説を読むことは止め、ノンフィクションのすばらしさを知る事になる。興味を持つ分野は政治から科学まで幅広く専門バカにはならない。立花隆の目を通して語られる本が共感され...

ネコビルを建てることで、好きな本に囲まれ理想の生活を謳歌する著者の姿は知の巨人に相応しい。出版社に就職と同時に大衆小説を読むことは止め、ノンフィクションのすばらしさを知る事になる。興味を持つ分野は政治から科学まで幅広く専門バカにはならない。立花隆の目を通して語られる本が共感される理由がそこにある。なんといってもこの本の表紙が素敵である。

Posted by

ぼくは、こんな本を読んできた。立花隆さんが何故多方面で活躍が理解、出来る書。知識欲→膨大な読書この事が根源にある。

Posted by