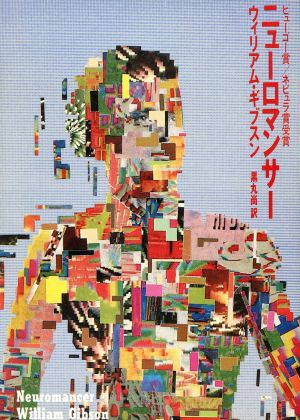

ニューロマンサー の商品レビュー

訳者・黒丸尚さんの早…

訳者・黒丸尚さんの早すぎる死が惜しまれます…。サイバーパンクの教科書的な一冊ですが、物語内の政治経済への目配せにもぜひ注目して欲しいです。

文庫OFF

「サイバーパンク」と…

「サイバーパンク」といえばコレ。といってもいいと思う。1985年に既にこういったスタイルで昇華させているのは凄い。近年、やっとこのセンスに時代が追いついたのでは。。

文庫OFF

近未来の街、千葉シテ…

近未来の街、千葉シティなどを舞台に、コンピュータ・カウボーイのケイスが怪しい仕事に巻き込まれていくSF。SF好きには面白いんでは。

文庫OFF

とにかく文章が格好良すぎる。 冒頭一行目から引き込まれた。 こういう文章が読みたくて海外SF読んでる!と思った。 物語全体を通して疾走感があり、内容自体は主人公が依頼を受けて敵を倒していく、というザ・エンタメでライトノベルっぽい印象。 シムステイム(擬験)、ジャック・イン(没入...

とにかく文章が格好良すぎる。 冒頭一行目から引き込まれた。 こういう文章が読みたくて海外SF読んでる!と思った。 物語全体を通して疾走感があり、内容自体は主人公が依頼を受けて敵を倒していく、というザ・エンタメでライトノベルっぽい印象。 シムステイム(擬験)、ジャック・イン(没入)、フリーサイド(自由界)、ラン(仕事)、等数々の造語が出てきて、その全てのルビの当て方が天才的。 ウィンターミュート(冬寂)、アーミテジ、ニューロマンサー、とか名前も格好良すぎる。 個人的には会話文も全く説明的でなくて、グルーヴ感というか洋画感強めなところが凄く良いと思った。 インターネットというか電脳世界の概念をマトリックスだったりサイバースペースだったり仮想現実という世界観で表現する想像力は今でこそ当たり前だけど、この作品がそれら全てのイメージの源流だと思うと…凄い小説。 正直何言ってるかよく分からないし、何してるのかもよく分からないのにスイスイ読めてしまう気持ち良い文章と確立された世界観が良い。 一貫した主人公ケイスの思想があったから、最後の最後で生きたい世界で生きられて良かったねと思った。

Posted by

読み終わった後「これはすごい!」と思わず声が出てしまった。いまだ頭に電極を繋がれ電脳空間に没入しているかのような興奮状態にあります。 おおよそこの小説に書かれていることの"意味"は分からず、主人公ケイスが何やらモリィを救おうとしている大筋に導かれ、電脳空間を共...

読み終わった後「これはすごい!」と思わず声が出てしまった。いまだ頭に電極を繋がれ電脳空間に没入しているかのような興奮状態にあります。 おおよそこの小説に書かれていることの"意味"は分からず、主人公ケイスが何やらモリィを救おうとしている大筋に導かれ、電脳空間を共に彷徨っている。 自由界、ヴィラ迷光など単語だけでなく、彼らの話の内容すら理解出来ない。しかし、支離滅裂に思われる電脳空間での言語の数々が、意味が分からない故に今まで見たこともない光景を映し出す。麻薬中毒のように取り憑かれた。 クライマックスの高揚感は、マルケス『百年の孤独』に匹敵するものだった。 1984年刊行ながらすでにAIやドローンという言葉が登場していて驚いた。 これは読書体験と呼んでいいのか分らないくらいの今まで体験したことのない読書体験でした。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

『ニューロマンサー』は1984年に発表された作品です。この作品がなければ、現代のサイバーパンクは存在しなかったと言っても過言ではありません。 物語は、かつて一流だったハッカー(作中では「カウボーイ」と呼ばれる)のケース・マッコイが主人公です。彼は依頼主への裏切りが発覚し、二度とサイバースペースにアクセスできないよう神経系を破壊される制裁を受けます。そんな彼のもとに、謎めいた依頼が舞い込みます。 作品の舞台となる近未来世界は、巨大企業が実質的な支配者となった暗い社会です。夜の街には常にネオンが輝き、路地裏では違法な技術取引が行われ、人々は自分の体に最新技術を組み込んで生きています。空は「使いすぎたテレビの画面のような色」をしているという描写が印象的です。 ギブスンが描く「サイバースペース」(この言葉自体が本作で生まれました)は、「集合的な幻覚としての合意された幻想空間」と表現されます。データは幾何学的な形で視覚化され、ハッカーたちはその空間を「実際に」飛び回ります。この描写は、後の仮想現実やインターネットのイメージに大きな影響を与えました。 特筆すべきは、その独特な文体です。比喩的で詩的な表現と、ハードボイルドな描写が混ざり合い、未来的な技術用語が畳みかけるように登場します。読者は最初、その言葉の洪水に戸惑うかもしれません。しかし、それこそが未来世界の空気感を伝える重要な要素となっています。 作品のテーマの一つは、人間とAIの境界です。物語が進むにつれ、人工知能ウィンターミュートの真の目的が明らかになっていきます。そこには、単純な人類対AI的な対立ではない、より複雑な関係性が描かれています。人間の意識をデジタル空間にアップロードする可能性や、AIの進化という問題は、現代でも活発に議論されているテーマです。 もう一つの重要なテーマは、記憶とアイデンティティです。主人公のケースは肉体的な制約から解放されることを夢見ますが、その願いは皮肉な形で叶えられていきます。登場人物たちは皆、何らかの形で自分の体や記憶、アイデンティティを改変されており、「本当の自分」とは何かという問いに直面します。

Posted by

落合陽一の本で紹介されていた。サイバーパンクの代表的な作品らしい。攻殻機動隊、マトリックスにも影響を与えているらしい

Posted by

「面白いし、凄いんだよ!しかし……」 本作の感想をまとめるとこうなる。本作は、サイバーパンクの源流として名高いウィリアム・ギブスンの初長編作品。『マトリックス』を制作したウォシャウスキー兄弟が当初、本作の映画化を目指していたということからも、本作が後の「サイバーパンク」という...

「面白いし、凄いんだよ!しかし……」 本作の感想をまとめるとこうなる。本作は、サイバーパンクの源流として名高いウィリアム・ギブスンの初長編作品。『マトリックス』を制作したウォシャウスキー兄弟が当初、本作の映画化を目指していたということからも、本作が後の「サイバーパンク」という世界観の普及に絶大な影響を与えたことは疑いようがない。高度に発達したテクノロジー・人工知能(AI)、人間とコンピューターとの接続、インターネットとサイバースペース、部分的(ないしは全体的)に機械化された人間たち、東京や香港等アジアの都市をイメージさせる退廃的な雰囲気、巨大企業が世界を牛耳るディストピア世界……明るい未来を描いたそれまでのSFとはまったく違った「尖った」世界観を提示した本作は、当時の「尖った」SFファンを大いに熱狂させたであろうことは想像に難くない。これが1984年という時代に考案されたものであるという事実が驚異的であり、SFのパラダイムシフトをもたらした作品としての栄誉に十分に値する。SFとしては120点である。 しかし、である。個人的には本作には大きな問題点があると感じた。一言で言えば、本作は「小説」としての「様式」がほとんど破綻してしまっている。一切説明なく次々と登場する独自概念、作中誰のセリフなのかわからない場面多数、登場人物たちの行動原理・動機がまったく意味不明……など枚挙にいとまがないのだが、作者の「小説家」としての技量に問題がありすぎて物語に「没入(ジャック・イン)」できないのが本当に残念でたまらない。私は、昨今の「何でもかんでも説明しないとわかってもらえない」方式の作品作りはとても嫌いなのだが、それにしても本作はひどすぎると思う。みんな本当にこの作品が「わかって」「楽しい」と思っているのかな?と疑問に思ってしまった。 それでも、繰り返しになるが、発表された時代に鑑みると提示されているSF的要素はどれもこれも凄いと思えるものばかりなので、本作の偉大さを否定するつもりはない。ただ、どの書評を読んでも、「物語」としての本作の魅力を語っているものが見当たらないところを見ると、上述した本作の問題点というのは割合とあたっているのではないだろうか。 用語解説等を頭に入れて解像度を上げたら楽しめたという声も散見されるので、いつかは再読してみようとは思う。ただ、私は『攻殻機動隊』や『AKIRA』もそれほど楽しめなかったクチなので、サイバーパンクが肌に合わないのかもしれない。

Posted by

驚いた。 1984年に書かれた小説だとは。スマホ前どころか、ブロードバンド前、どころか、Google検索前!? サイバー空間が舞台の小説ですが、今読んでも全然古く感じないです。 嘘でしょ、と思った。著者は予言者マーリンですか?! そして、内容を半分も理解できなかったのに、興味深...

驚いた。 1984年に書かれた小説だとは。スマホ前どころか、ブロードバンド前、どころか、Google検索前!? サイバー空間が舞台の小説ですが、今読んでも全然古く感じないです。 嘘でしょ、と思った。著者は予言者マーリンですか?! そして、内容を半分も理解できなかったのに、興味深すぎて最後までぐいぐい読んじゃったという、不思議な小説。私はいつもは意味が分からない文は読み進めるのを苦痛に感じる人間なんですけどね。 半分も理解出来なかったのは、もちろんこの小説が難解だからなんだけど、この「難解さ」は文学的に難解だったり修辞的に難解だということではなくて、単に用語(動詞や名詞)が分からないことからくるもの。造語だったり新しい概念を意味してたりする単語が、その意味を類推できる説明やヒントが一切ないまま多用されるので、何が行われているのか分からないの。きっとそれは著者の力量不足というより意図的にそうしてるんだと思うけど。 コンラッドの「闇の奥」の英語みたいな難解さでは全然ないです。 真ん中くらいまで読み進んだとき、私は完全にロストしていて、このリヴィエラって誰だっけ?(注・超重要人物です。なのに最初に名前が出てきた時のことをその時はまったく覚えていなかった)となっていて、その人物の初登場シーンを探して、かなり最初の方まで遡って再読したら、なんと、二回目だとめちゃくちゃ意味が分かる! ということで、一回しか読んでないところは意味わかんないままなので、もう一回読もうと思う。たぶん二回目だとだいぶ意味が分かるようになってると思う。 さっきwikiの説明も読んだが、え?そんな話だったの?と私的には驚くべき新事実がいっぱいあり、かなり知識が補強されたので、それも二回目の時の助けになると思う。 私は「デッキ」とか「構造物」とか、きっと分かる人にはすぐ分かりそうな単語ですら、解説サイトで初めて正確に理解した。読んでる間は、これらの言葉が何を意味してるのか正確に知りたいとずっと思ってた。 これから読もうと思うけど一回しか読みたくない、という人は、ネットにたくさん落ちている用語解説や、登場人物解説などを参照しながら読めば、二回読む必要ないんじゃないかな? 私は小説でもゲームでも映画でもドラマでも、まずはまっさらで楽しみたいと思う方なので、あくまでも初回は解説関連は読みたくないし、頑なに読まない方だけど、この小説に限っては、用語解説、登場人物解説を先に読むのもありだと思った。 いやーしかし、この小説読むと、チバシティがこの上なくクールで怪しい場所に思えたわ。チバシティがですよ?笑 この調子で、ぜひとも他の日本のローカルな街も舞台にしてほしかった。ヒメジシティとか、ギフシティとかどうよ。あ、県名と同じじゃない場合はシティいらないんだっけ? なんかカタカナになってシティがつくと、それだけでかっこいい。(完全に外国語コンプレックス?) 読み終わってから知ったけど、Apple TVでドラマ化されるとか。 まず思ったのは、アーミテジ役は誰?てこと。もちろん主人公役も誰だろうとは思ったけど、配役への興味はアーミテジ、リヴィエラ、モリー、ラスタファリアンの二人(ごめん、名前覚えられんかった)の方が気になる。主人公も決して魅力がないわけじゃないんだけど。 アーミテジがとにかく印象的(私にとってはモリーよりも)。 でも、主人公関連のエピソードも全部おもしろい。 近所の図書館に英語版もあると判明したので、二回目はそっちにしようかな。 日本語訳は、他の方々のレビューを見ると、素晴らしい訳だと絶賛する人と、とにかく訳が酷いという人とに真っ二つに分かれていたけど、私は後者で、イマイチな訳だと思った。あくまでも英語と比べてみないと本当のところは分からないけど。 会話の語尾から見える各登場人物の性格が日本語訳でブレまくっている印象だった。すごい金持ち、という意味で「ものすごよ」なんて言ってたりして、違和感ありまくりなセリフも多かったし、クエスチョンマークを使わないから、疑問文なのか独り言なのか分からなくてややイラついた。

Posted by

世界観を頭に浮かべるとしたら、ブレードランナーや攻殻機動隊というところでしょうか。(いずれも本作とは関係ないようです) 「電脳空間を飛翔できる主人公ケイスは、電脳未来にかかわるある陰謀に巻き込まれていく。現実と電脳空間を行き来しながら、彼が辿り着いた先は…。」 とにかく、人物...

世界観を頭に浮かべるとしたら、ブレードランナーや攻殻機動隊というところでしょうか。(いずれも本作とは関係ないようです) 「電脳空間を飛翔できる主人公ケイスは、電脳未来にかかわるある陰謀に巻き込まれていく。現実と電脳空間を行き来しながら、彼が辿り着いた先は…。」 とにかく、人物や設定などに説明がなく読みにくい限りです。 ただ、サイバーパンクの代名詞として、オールタイムベストSFの上位に名前があるのも納得がいきます。 サイバーパンクといえば、”これだ”というものが全てこの作品の中に詰まっているといっても過言ではないです。 ちなみに、”ニューロマンサー”は、複数の言葉からなる造語で、ある登場人物の名前になっています。

Posted by