- 書籍

- 新書

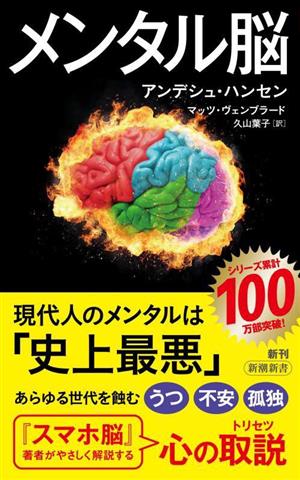

メンタル脳

商品が入荷した店舗:店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります

お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません

メンタル脳

¥1,100

在庫あり

商品レビュー

3.6

81件のお客様レビュー

アンデシュ ハンセンさんのこの系統の本を読み漁り、納得感を自らに定着させようと試み中! メンタルをどうやって手懐けるか、?頑張ってイヤイヤ、頑張らずに緩やかに自分を俯瞰しながらメンタルを観察していこう!

Posted by

運動脳を読んだことがあるので、脳が狩猟生活時代から変わっていないのに環境は大きく変わったことや、運動することの大切さは既知だった。 幸せは追い求めれば追い求めるほど逃げていくものというのは確かにそうなのかもしれない。人間は欲深い生き物。 だからこそ、今ある幸せに気づくことがとても...

運動脳を読んだことがあるので、脳が狩猟生活時代から変わっていないのに環境は大きく変わったことや、運動することの大切さは既知だった。 幸せは追い求めれば追い求めるほど逃げていくものというのは確かにそうなのかもしれない。人間は欲深い生き物。 だからこそ、今ある幸せに気づくことがとても大切。他人と比較しすぎるのは自分を見失いやすくするので確かに良くないが、他に比べれば、あの人やあの国に比べればマシなんだと思うことも時には大事だと思う。

Posted by

もっと翻訳がどうにかならないのかと感じる文章だった。Google翻訳のような、こんな「運動は体にいい、メンタルはいい」など紹介にとどまるような著者だっけ?と思った。今の傾向として、メンタル不調やメンタル回復の変数を一つにまとめ、その効果を繰り返し述べる、このような本が売れるだろう...

もっと翻訳がどうにかならないのかと感じる文章だった。Google翻訳のような、こんな「運動は体にいい、メンタルはいい」など紹介にとどまるような著者だっけ?と思った。今の傾向として、メンタル不調やメンタル回復の変数を一つにまとめ、その効果を繰り返し述べる、このような本が売れるだろうなと思った。 好みの問題。

Posted by