- 書籍

- 書籍

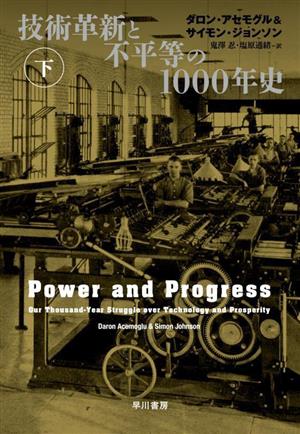

技術革新と不平等の1000年史(下)

商品が入荷した店舗:店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります

お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません

技術革新と不平等の1000年史(下)

¥3,300

在庫あり

商品レビュー

3.8

8件のお客様レビュー

想像)クリステンセンとアセモグルの対談:AIの発展とその社会的影響について クリステンセン: 最近のAIの発展は目覚ましいね。特に、市場創造型イノベーションの観点から見ると、AIは無消費者にサービスを提供し、新たな市場を創出する大きな可能性を持っている。例えば、リモート医療や教...

想像)クリステンセンとアセモグルの対談:AIの発展とその社会的影響について クリステンセン: 最近のAIの発展は目覚ましいね。特に、市場創造型イノベーションの観点から見ると、AIは無消費者にサービスを提供し、新たな市場を創出する大きな可能性を持っている。例えば、リモート医療や教育の分野で、これまでアクセスできなかった人々に質の高いサービスを届けることができる。これは破壊的な技術で、従来のビジネスモデルや制度を変えていく可能性がある。 アセモグル: 確かに、AIは新しい市場を生み出す力がある。ただ、私が懸念しているのは、その恩恵が広く行き渡らない可能性があることだ。技術革新が生産性を高める一方で、利益が少数の企業や特定のエリート層に集中し、労働者階級の多くがAIによって職を失う危険性がある。技術が進化するたびに、労働市場に大きな変化が起きるが、適切な制度がないと不平等がさらに拡大してしまう。 クリステンセン: その点は理解できる。ただ、イノベーションが進むことで市場が拡大し、その中で新たな雇用が生まれる可能性もあるのではないか?例えば、AIを活用した新しいサービスが増えることで、今まで存在しなかった仕事が生まれる。イノベーションの進展が、長期的に見てより多くの人々にチャンスをもたらすと私は考えている。 アセモグル: それは理想的なシナリオだが、現実はそれほど単純ではない。AIによって新たな仕事が生まれるとしても、それが労働者全体にとってプラスに働くとは限らない。特に、低技能労働者が新しい技術に適応するのは難しい場合が多い。私が強調したいのは、技術革新が進む中で、制度がしっかり整備されなければ、利益が不均等に分配されるリスクがあるということだ。私たちには、技術革新をうまく管理し、誰もがその恩恵を受けられるようにする責任がある。 クリステンセン: 制度の重要性は確かに否定できない。ただ、イノベーションが制度を先導し、制度が後から追随する形で社会が変わることも多い。破壊的イノベーションの一環として、AIが新たな市場を作り出し、その結果として制度が変わることが十分に考えられる。過去の事例でも、技術が先行し、制度がそれに合わせて後から整備されたケースは多い。 アセモグル: イノベーションが制度を変えるというのは、歴史的に見ても正しい。だが、問題はその過程で、既存の社会の中で誰が得をし、誰が損をするかだ。AIが広がる中で、私たちはその影響を広く見渡し、不平等の拡大を防ぐための制度的な枠組みを早めに作っていく必要がある。たとえば、労働者の再教育やスキルアップのためのプログラムを充実させることが必要だろう。 クリステンセン: 再教育やスキルアップも重要だが、それ以上に重要なのは、イノベーションが生み出す新しい機会を積極的に見つけることだと思う。市場創造型イノベーションは、これまでサービスにアクセスできなかった人々に新たな価値を提供する力を持っている。AIの力で、世界中の無消費者にサービスを提供することができれば、貧困層も含めた広範な社会にポジティブな影響を与えるはずだ。 アセモグル: その点は同意する。イノベーションが正しく活用されれば、多くの人々に新しいチャンスを提供する可能性がある。だが、そのためには適切な制度的な枠組みがなければならない。AIがもたらす利益を社会全体で共有し、不平等を最小限に抑えるための対策が不可欠だ。技術革新だけではなく、それに伴う制度改革が両輪で進む必要があると思う。 クリステンセン: 最終的には、イノベーションと制度は相互作用しながら社会を変えていく。AIはその過程で大きな役割を果たすだろうし、私たちはその潜在力を最大限に引き出すことを目指すべきだ。今後も、AIが新たな市場を創出し、制度がそれに追随していく流れをどう形作っていくかが問われるだろうね。 まとめ 対談では、クリステンセンはAIを市場創造型イノベーションとして捉え、新たな機会を創出する力に注目する一方で、アセモグルはAIが不平等を拡大するリスクを強調し、制度改革の必要性を訴えた。二人の視点は異なるが、最終的にはイノベーションと制度が互いに影響を与えながら社会を前進させるという点で一致している。

Posted by

少し難しい内容でした。 上巻で人類の歴史上、技術革新が起きたら特権階級の人が富を得る、労働者階級の人は今まで以上の成果を同じ時間で求められるようになった。という内容だったと思います。 下巻では、自動車工場等で労働者が集まり、労働組合を設立したことで、対抗策を作り技術向上に伴う利益...

少し難しい内容でした。 上巻で人類の歴史上、技術革新が起きたら特権階級の人が富を得る、労働者階級の人は今まで以上の成果を同じ時間で求められるようになった。という内容だったと思います。 下巻では、自動車工場等で労働者が集まり、労働組合を設立したことで、対抗策を作り技術向上に伴う利益の分配を求めることが出来た。 このことから、技術革新の恩恵を分配する仕組みが格差を縮める方法であると予想される。 ここ最近の技術革新とされる人工知能(AI)にも同じことが言える。この技術が特権階級に有利に働く事になれば、富の格差は広がってしまうだろう。 このAIの技術は会社の経営者と労働者の話ではなく、国家と国民の規模だと思いました。

Posted by

配架場所・貸出状況はこちらからご確認ください。 https://www.cku.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?AL=10280055

Posted by