商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 文学通信 |

| 発売年月日 | 2023/04/28 |

| JAN | 9784867660065 |

- 書籍

- 書籍

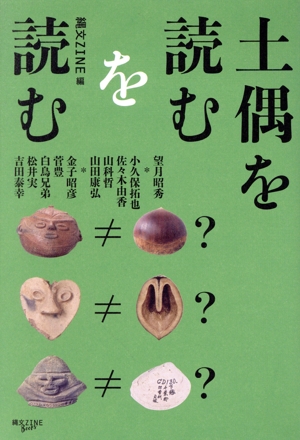

土偶を読むを読む

商品が入荷した店舗:店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります

お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません

土偶を読むを読む

¥2,200

在庫あり

商品レビュー

4.3

29件のお客様レビュー

図書館の選書論の参考文献として読みたい。いかに「良書」を選書するのが困難か、という実例になりそう。また、「図書館は良書を収集保存するところ」という思い込みにも疑問符がつくか。

Posted by

「土偶を読む」とセットで読むのがいいですね。 土偶は植物や貝などをモチーフとした精霊のフィギュアであるとする竹倉さんの目の付け所は面白くてワクワクするし、話題にもなりました。 ですがこの「土偶を読むを読む」で、先に感じた違和感の正体もわかってきたような… 今まで真摯に土偶と向き合...

「土偶を読む」とセットで読むのがいいですね。 土偶は植物や貝などをモチーフとした精霊のフィギュアであるとする竹倉さんの目の付け所は面白くてワクワクするし、話題にもなりました。 ですがこの「土偶を読むを読む」で、先に感じた違和感の正体もわかってきたような… 今まで真摯に土偶と向き合ってこられた先生方からの「ちょっと待った!」が炸裂。 若干、売られたケンカを買っちゃおうという雰囲気にもニヤニヤしてしまった。 たっぷりの対談も幅広い内容で得した気分。

Posted by

土偶を読むを読んでからこの本を読んだけど、非常に面白かった。 対談や年表まで載っていて分かりやすく,見応え抜群。 土偶を読むがなかったらこの本が出版される事がなかっただろうから、土偶を読むを出してくれてありがとうと思った。 でも、精霊であるという可能性もあるんじゃないかとワタシは...

土偶を読むを読んでからこの本を読んだけど、非常に面白かった。 対談や年表まで載っていて分かりやすく,見応え抜群。 土偶を読むがなかったらこの本が出版される事がなかっただろうから、土偶を読むを出してくれてありがとうと思った。 でも、精霊であるという可能性もあるんじゃないかとワタシは思う。

Posted by