商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 白揚社 |

| 発売年月日 | 2023/10/03 |

| JAN | 9784826902489 |

- 書籍

- 書籍

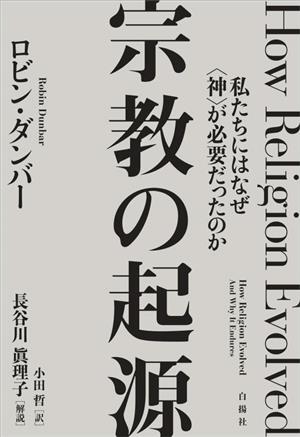

宗教の起源

商品が入荷した店舗:店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります

お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません

宗教の起源

¥3,300

在庫あり

商品レビュー

4.3

26件のお客様レビュー

ひろゆきが最近読んだと言っていたので気になって読んでみた。 六次志向性をこなせるのは成人の20パーセントってのが印象に残った。 小説とか読むとたまにこの六次ぐらいの文章に出会うこともあるけど理解するのに凄い時間かかるし疲れる。 なんかこいつの文章疲れるなと思う時あるけどこれが答え...

ひろゆきが最近読んだと言っていたので気になって読んでみた。 六次志向性をこなせるのは成人の20パーセントってのが印象に残った。 小説とか読むとたまにこの六次ぐらいの文章に出会うこともあるけど理解するのに凄い時間かかるし疲れる。 なんかこいつの文章疲れるなと思う時あるけどこれが答えかも。 あと日常会話でも次元高くなると、ん?今誰の何を言ってるの?もう少しゆっくり言ってとなってしまう。 自分でこんな苦しんでるのに、20パーもいるわけないよ!と感じた。 うん、宗教とあまり関係ないクソみたいな感想だね。 でも一箇所印象深かったとこあげるとそこだね。

Posted by

タイトルに魅かれて読んだ。 私自身、特に信仰している宗教はない。 だからこそ、何故人々は神を信じ、信仰するのか。何故、宗教は存在するのかと常々疑問に思っていた。 著者の考察は大変興味深かった。 著者は、宗教には大きな二つの流れがあると考える。一つは、連続的共同体で実践される慣行体...

タイトルに魅かれて読んだ。 私自身、特に信仰している宗教はない。 だからこそ、何故人々は神を信じ、信仰するのか。何故、宗教は存在するのかと常々疑問に思っていた。 著者の考察は大変興味深かった。 著者は、宗教には大きな二つの流れがあると考える。一つは、連続的共同体で実践される慣行体系と位置づけて、儀式などの慣行が果たす実用的な役割、つまり「行なうもの」。 もう一つは、より哲学的で、心理的な観点から、宗教を包括的な世界観ととらえる。共同体のなかで、さしたる証拠もなく受けいれられている一連の信念であり、この場合の宗教は「信じるもの」である。(p18) 特に興味深かったいくつかの項目を挙げる。 まず、グルーミングについてだ。 社会集団を拡大する必要に迫られたとき、一度に多くの人との信頼関係を構築するために(身体的接触なく)多くの人にグルーミングを同時に行う方法はないかと考え獲得されたものが、笑うこと、歌うこと、踊る事、感情に訴える物語を語る事、宴を開くこと、そして宗教儀式だ。(p124) つまり、宗教儀式が集団の結束を生み出す。 宗教出現の地域についても興味深かった。 強大な世界宗教はすべて、熱帯地方のすぐ上に位置する北半球の亜熱帯地方という、非常に限られた緯度帯に出現したということだ(p219) それはなぜか。 熱帯地方が病原体進化の温床であるからだ。 死を招く病にかかるかもしれない人の数を減らすには、交易や異なる集団との婚姻の数を減らすことが重要だが、それには隣人たちとちがう宗教を持つのがかんたんだ。つまりよそ者との交流を最小限に減らして、社会生活を部族を中心とした小さな共同体に限定するのだ。熱帯地方ではそれでもやっていける条件が整っている。一年を通して作物を栽培できることだ。年に何回も収穫があるので、よその集団と交易しなくても自給自足できる。 そして、病気がおよぼす影響と食料生産能力のあいだに、明らかなトレードオフが見られる(p223) その関係を考えた時、栽培期間が充分に長く、感染症の負荷が小さい―人口急増の条件が完璧に揃っているのが、亜熱帯地方とその境界周辺なのだ。(p226) 宗教は小さな共同体を取りこむ形で進化してきたので、友情の七つの柱から派生した「私たちVS.あの人たち」というヒトの自然な心理を巧みに利用する。これがとても小さな共同体でとりわけ有効なのは、強烈な帰属意識を生みだすからだ。構成員は共同体に対しての誠実さを保ち、たがいに協力しあって物事を首尾よく進めることができる。(p282) 帰属意識を高めることはいいのだが、それにより他の宗教との対立が生まれるというのも至極当然の帰結なのだろう。 宗教を信じている人の方が、幸せだと感じる傾向にあるらしい。それは、自分がある集団に帰属していて、その構成員であると思うことで得られるようだ。 神を信じることよりも、自身の居場所があると感じることが信仰による幸福の理由だとしたら、それは意外であり、宗教の教えよりも集団としての価値の方が高いのかもしれない。

Posted by

難しかったけど面白かった。 まず翻訳はとても自然で、翻訳による読みにくさはほぼない。 「宗教は何で生まれたのか?」「なぜ人間は宗教を信じるのか?」「宗教はどうやって他人に共有されるのか?」「宗教はいつ生まれたのか?」といった、宗教に関する根源的な問いを考察している。 そのアプロ...

難しかったけど面白かった。 まず翻訳はとても自然で、翻訳による読みにくさはほぼない。 「宗教は何で生まれたのか?」「なぜ人間は宗教を信じるのか?」「宗教はどうやって他人に共有されるのか?」「宗教はいつ生まれたのか?」といった、宗教に関する根源的な問いを考察している。 そのアプローチが物凄く幅広い。脳科学、文化人類学、地理学、進化論など、様々な分野を一冊で横断している。「ん?これって宗教の話だったよね?」と思うほど、各章で宗教ではない分野を深く論じた後に最終的に宗教の話に戻って来る、という構成になっている。 最後の解説が好き。イギリス人の著者が宗教を論じているので、宗教との距離感が独特な日本人がそれを読むというのは、特殊なハードルがあると思う。最後に解説でまとめてくれる長谷川さんは「同調的な行動が大嫌いな性格」で、「未知の現象に対する宗教的な説明は受け付けないし、占いも信じない」という立場で解説を加えてくれている。それが私にとってはバランスが取れたというか、最後に日本人が読みやすくなる良いまとめで終わってくれたなあという読後感になった。

Posted by