商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 早川書房 |

| 発売年月日 | 2008/12/15 |

| JAN | 9784150116934 |

- 書籍

- 文庫

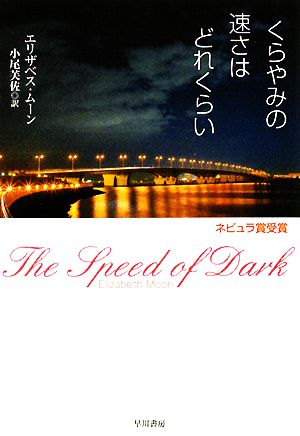

くらやみの速さはどれくらい

商品が入荷した店舗:店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります

お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません

くらやみの速さはどれくらい

¥1,320

在庫あり

商品レビュー

4.3

51件のお客様レビュー

自閉症者のルウ・アレンデイルは、パターン認識能力の高さを買われ、製薬会社の研究部門にある発達障害者を中心としたチームで成果を上げている。私生活ではフェンシングのサークルに加入し、健常者であるサークルメンバーとも仲が良く、ほのかな恋心を抱く女性もいるが、一部の健常者はルウの存在を快...

自閉症者のルウ・アレンデイルは、パターン認識能力の高さを買われ、製薬会社の研究部門にある発達障害者を中心としたチームで成果を上げている。私生活ではフェンシングのサークルに加入し、健常者であるサークルメンバーとも仲が良く、ほのかな恋心を抱く女性もいるが、一部の健常者はルウの存在を快く思わず、障がい者の中にもルウを攻撃する者がいる。それでも公私共にまずまずの日々を送っていたルウだったが、所属先の上役から、自閉症を「治療」するための施術を受けることを要求される。日常に充実感を覚えているルウにとって、施術を受けることは「今の自分」を否定することでもあった。悩むルウの前に、あからさまな敵意と思われる事件が発生する・・・ 作者のムーンには自閉症のお子様がいるとのことで、当事者や関係者へのインタビューを重ね、専門領域の知識も取り入れつつ、可能な限り客観的に「自閉症者が見ている世界」を言語化することを試みている作品です。壁紙の色やタイルの配列を仔細に観察したり、こだわるところには徹底的にこだわったり、不安を感じると体を動かさずにいられなかったり、といった特性が丁寧に描き出されており、それがために分厚い本になっていますが、作者の温かな眼差しが感じられます。また、健常者と発達障がい者のどちらにも与することなく、双方の想いを尊重して選んだのがこの結末なのだな、とも、鴨は感じます。 「21世紀の『アルジャーノンに花束を』」と評されるのも、なるほどなと思いました。 ただ、ここからは鴨の全く個人的な印象ですが、主人公のルウが置かれている状況が、公私共に比較的恵まれていて、リアルな世界と比べてちょっと浮世離れしている印象を、正直受けてしまうんですよね・・・。 特性のある人でも社会的に自立して人生を謳歌できる、それが「あるべき姿」なのだろうとは思います。しかし、ルウは物語が始まった時点で既に相当自立しており、自分でもそれをわかっていて、「治療」されることによって今の人間関係や女性への想いが変化してしまうことを恐れています。その恐れに、むしろ鴨は共感します。 ルウが最終的に下した決断は、人ごととして捉えれば「めでたし、めでたし」で済むのでしょう。でも、なんというか、うーん・・・それで本当に良いのかな。それを読者が判断して、本当に良いのかな。 いろいろな意味で、考えさせられました。

Posted by

第5回ビブリオバトル全国大会inいこまで発表される予定だった本です。 ※2020.3.15に開催予定であったビブリオバトル全国大会inいこまは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止となりました。

Posted by

「光の前にはいつも闇がある。だから暗闇のほうが光よりも速く進むはず」 自閉症と診断を受けている主人公のルゥはそのアイデアを胸のうちで温めている。 裏表紙のあらすじで「光の前にはいつも闇がある。だから暗闇のほうが光よりも速く進むはず」という言葉を読んだだけで、内容もまったく知らない...

「光の前にはいつも闇がある。だから暗闇のほうが光よりも速く進むはず」 自閉症と診断を受けている主人公のルゥはそのアイデアを胸のうちで温めている。 裏表紙のあらすじで「光の前にはいつも闇がある。だから暗闇のほうが光よりも速く進むはず」という言葉を読んだだけで、内容もまったく知らないうちから、深く感動して泣いてしまいそうになる。なぜ感動したのか自分でも思うわからない。それどころかそのセンテンスが果たしてなにを意図しているのかさえもわからぬまま、泣きそうになる。そういったことが、この小説のなかにはあふれている。 ルゥの語りによって物語は進む。『アルジャーノンに花束を』に似ているとのことだったが、実際には似ているところもあればそうでないところもある。この物語は、新開発の自閉症の治療法を、ルゥが受けることにするかどうか、その過程に重きをおいている。『アルジャーノンに花束を』のように、自閉症の状態と、自閉症でなくなった状態がどう違うかに重きをおいた作品ではない。 自閉症とはなにかということをルゥは突き詰めていく。自閉症であることによってなにを失ってきたのか、自閉症でなくなることによってなにを失うのか。自閉症であることはノーマルであることとどう違うのか。ノーマルとはどれだけノーマルなのか。はたして私たちは治療されなければならない存在なのか。その問いは果てしのないものだ。そして切実だ。 作中での描写や発言の意図を完全に理解するのは難しい。理解することが難しいことが、この本の持つ魅力になっている。そして理解するのが難しいことはルゥが自閉症だからだという人もいるだろう。一方で他者の言動からその人の思考を推測することはつねに不可能なことなのだともいえる。一見繋がっているようにみえる論理も、一見充溢しているようにみえる意味内容も、果たしてこれまで一度でも本当の意味で理解されえたことはあっただろうか? この問いかけは、作中で繰り返し扱われる、ノーマルは自閉症性をいっさい排除しているのか、ノーマルと自閉症のあいだで誰がどうやって線を引いているのか、自閉症は異常なのか、という問いかけに呼応する。意味はつねにひとつのアナロジーであり、理解とはアナロジーによって生み出されるものだ。意味の理解とはひとつの構造であるはずだ。ゆえに、ルゥの語りの「真意」を知ることはできずとも、私たちはその文章を理解することができる。そこに、祈りを読みとることができる。翻って、意味がわからないということそのものが、そのまま、ある祈りなのだ。

Posted by