- 中古

- 店舗受取可

- 書籍

- 書籍

- 1215-05-07

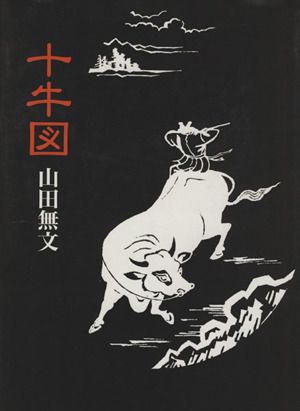

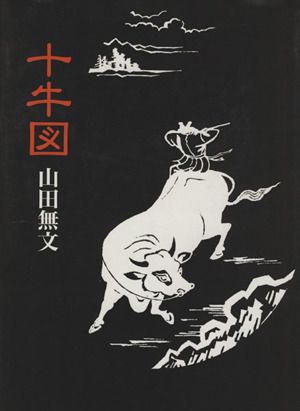

十牛図 禅の悟りにいたる十のプロセス

定価 ¥2,200

825円 定価より1,375円(62%)おトク

獲得ポイント7P

残り1点 ご注文はお早めに

発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品【送料無料】

店舗受取なら1点でも送料無料!

店着予定:1/4(日)~1/9(金)

店舗到着予定:1/4(日)~1/9(金)

店舗受取目安:1/4(日)~1/9(金)

店舗到着予定

1/4(日)~1/9

店舗受取サービス対応商品

店舗受取なら1点でも送料無料!

店舗到着予定

1/4(日)~1/9(金)

商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 禅文化研究所 |

| 発売年月日 | 1982/07/01 |

| JAN | 9784881820155 |

- 書籍

- 書籍

十牛図 禅の悟りにいたる十のプロセス

商品が入荷した店舗:0店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります

お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません

十牛図 禅の悟りにいたる十のプロセス

¥825

残り1点

ご注文はお早めに

商品レビュー

4

2件のお客様レビュー

十牛図も、当時53歳の無文老師の言葉も平易だ。禅宗の先賢は「教外別伝」とか「不立文字」とか難しいこと言う割に、懇切丁寧な解説も残してくれていて、その実かなり優しい。 廓庵禅師もまた然り、本来一々を実体験で知るべきことで、むしろここまで書くのは野暮だと思う。饒舌の老婆心、ありがたい...

十牛図も、当時53歳の無文老師の言葉も平易だ。禅宗の先賢は「教外別伝」とか「不立文字」とか難しいこと言う割に、懇切丁寧な解説も残してくれていて、その実かなり優しい。 廓庵禅師もまた然り、本来一々を実体験で知るべきことで、むしろここまで書くのは野暮だと思う。饒舌の老婆心、ありがたい話だ。 山田無文禅師の提唱は、初見でありながら既視感があり、記憶が呼び起こされているような気がしてくる。こんなところにも、主体性が重んじられる家風を感じる。 きっと入鄽垂手を地でいく人だったのではないかと思う。

Posted by

<牛がいなくなり、探して見つけた。しかし、そこからも遥かに続く長い旅路があった。> 十牛図。十頭の牛の図ではなく、牛を主題とした十枚の絵である。 禅の悟りに至る道筋を物語のように示したもので、宋代の禅僧、廓庵(かくあん)が描いたものである。それぞれの絵には詩が添えられている。 ...

<牛がいなくなり、探して見つけた。しかし、そこからも遥かに続く長い旅路があった。> 十牛図。十頭の牛の図ではなく、牛を主題とした十枚の絵である。 禅の悟りに至る道筋を物語のように示したもので、宋代の禅僧、廓庵(かくあん)が描いたものである。それぞれの絵には詩が添えられている。 本書はその十牛図を、親しみやすい法話で知られた山田無文(1900-1980)が解説したもの。チベット探検で知られる河口慧海に師事し、後に花園大学長、妙心寺派管長などを務めた人物である。 茶道は禅とつながりが深い。茶席でよく荘られる軸は、禅僧が書いた禅語である。 先日行ったお茶会の十個一組の数茶碗の1つ1つに十牛図が描かれていて、ほほーと思った。でもそういえば十牛図って聞いたことあるけど、具体的に各図がどんなのか、知らないよ?と思って借りてみた本。 十図はそれぞれ、 第一 尋牛 第二 見跡 第三 見牛 第四 得牛 第五 牧牛 第六 騎牛帰家 第七 忘牛存人 第八 人牛倶忘 第九 返本還源 第十 入鄽垂手 と題されている。 牛を探すということは、すなわち仏法を求める願心を起こすこと(尋牛)だという。人にはそれぞれ、仏性がある。あるはずなのに煩悩のために見えなくなっている。見失った仏性を求めて旅に出る。足跡を見つけてこちらの方向かなと思う(見跡)。そして牛を見つけ出し(見牛)、捕まえて(得牛)飼い慣らしていく(牧牛)。さぁ、家に帰ろう(騎牛帰家)。 このあたりまではまぁなんとなくわかる。が、問題はそこから先である。 牛を見つけて、飼い慣らして、家に帰ったからもういい、ではないのである。 悟りは開いた。だが、その悟りに縛られてはいけない、ということらしいのだ。俺は悟りを開いた偉い坊主だ、とふんぞり返ることのないように、せっかく得た悟りを手放さなければならない(忘牛存人)。さらには、悟って悟りを忘れた人という主体すらいてはならない(人牛倶忘)。ここで絵からは人も牛も消え、ただ丸い円があるのみである。これを一円相というらしい。 さてこうして無になった存在は、すなわち世界と一体化している。天地と我とが一体であるならば、花は紅、柳は緑、あるものをあるものとしてその姿を見よというのが、第九図の「返本還源」。 最後の図が「入鄽垂手」。第一図から苦労して牛を探し求めてきた童子が布袋様となる。そして街で、皆と笑いながら交わり、仏性を広めていく。天地宇宙の真理を手にしたからと言ってお高くとまらず、自分は馬鹿になって、回りの皆を笑顔に変えていく。悟りを開く目的はこのようでなければならない。 かいつまんで言うと、こういうことだろうか・・・? 尋牛(牛を探す)→見跡(痕跡を見つける)→見牛(牛を見つける)→得牛(牛を捕える)→牧牛(牛を飼い慣らす)→騎牛帰家(牛に乗って家に帰る)→忘牛存人(苦労して手にした牛を手放す)→人牛倶忘(そして自分も無になる)→返本還源(あるがままを受け入れる)→入鄽垂手(街に出て、手をさしのべる)。 禅は難しい・・・。 でも何となく、広々とした心持ちがして、広大無辺な宇宙に通じていく道が朧に見えるようでもある。 本書は、著者が若き禅僧たちに講じたものであるので、必ずしも一般市民向けとは言えないようだ。が、親しみやすく闊達なお坊さんが呵々と笑っている、そんな感じもして、さほど読みにくくは感じなかった(わかったかどうかは別だけれど)。

Posted by