体の贈り物 の商品レビュー

死が目前にせまる人々と、彼らの元へ通うホームケアワーカーの物語。さみしさ、おそれ、痛み。どうにもならないつらい感情が渦巻くはずの死への恐怖が、ケアワーカーの真っ直ぐでフェアで飾らない、深い包容力によって取り除かれていく。大袈裟な表現も事件もないけれど、静かな感動にぎゅっと胸をつか...

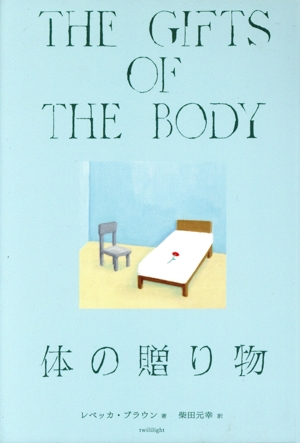

死が目前にせまる人々と、彼らの元へ通うホームケアワーカーの物語。さみしさ、おそれ、痛み。どうにもならないつらい感情が渦巻くはずの死への恐怖が、ケアワーカーの真っ直ぐでフェアで飾らない、深い包容力によって取り除かれていく。大袈裟な表現も事件もないけれど、静かな感動にぎゅっと胸をつかまれる。本そのものの佇まいも、まさに贈り物のような。病に蝕まれたとしても、あなたの体は確かに生きたよ、と抱きしめてくれる。

Posted by

素晴らしい本だった。 エイズ患者のホームケアを担うUCS(United Care Services)で働く主人公が、さまざまな患者の家にいきケアを行い相手と話をするエピソードが綴られる連作短編小説。 だんだんと体調が悪化していき身の回りのことができなくなっていくクライアントたちに...

素晴らしい本だった。 エイズ患者のホームケアを担うUCS(United Care Services)で働く主人公が、さまざまな患者の家にいきケアを行い相手と話をするエピソードが綴られる連作短編小説。 だんだんと体調が悪化していき身の回りのことができなくなっていくクライアントたちに寄り添い、尊厳を守りながら、自分自身を少し削り取りながら、ケアを続けていく主人公。 いつも訪問ついでにシナモンロールとコーヒーを買っていっていたリックの家。ある日リックから機嫌が良さそうに「今日は買ってこなくて良い」と言われて行ってみると、リックは体調悪化で苦しんでいた。一緒に寝て抱きしめ、車で病院に送る手筈を整えて部屋に戻ると、リック自身が主人公のためにシナモンロールとコーヒーをキッチンに用意していたのだった。そういう一つひとつのエピソードが心を打つ。 人をケアすること、尊厳を守ること、時にはケアをするだけでなく相手から受け取るものもあること(人と人は支え合っているんだ、みたいな感動物語ではなく)……そういうことが、やり取りの中に深く描き込まれている。 もうひとつ、明確に言葉として描かれていない点として、1990年代の物語であり、エイズが同性愛者の病気としての誤ったイメージが強かった時期、ではないかと思う。UCSのケアを受ける前は、多くの場合同性愛コミュニティ(ほとんどが男性同士、ゲイである)の友人にケアされていた。そこにUCSという第三者が支援をすることで、コミュニティに閉じざるを得なかったケアが開かれた、という文脈もあったのではないか、と少し想像した。構造的に負担が減った、というだけでなく、エイズ患者とその周辺の人々が感じる孤立が、少しでも緩和されたのではないかと。

Posted by

twililightが、レベッカ・ブラウンを復刊してくれたことに感謝したい。 美しい装丁と共に、胸に沁みる素晴らしい読書の時間をもう一度持つことができた。 そして何よりも、“『体の贈り物』三十年後”というレベッカ・ブラウン自らが本書のために寄せた後書きまでもを読むことができたのだ...

twililightが、レベッカ・ブラウンを復刊してくれたことに感謝したい。 美しい装丁と共に、胸に沁みる素晴らしい読書の時間をもう一度持つことができた。 そして何よりも、“『体の贈り物』三十年後”というレベッカ・ブラウン自らが本書のために寄せた後書きまでもを読むことができたのだから。 不治の病で日常が失われてゆく中で、希望がない中で、精一杯の尊厳を持つこと。 それでも溢れでそうな死への恐怖と喪失の苦しみを、誠実に受け止めること。 家族ではなく、ケア・ワーカーとして関わるということは、健康だった日々を知らない人と出会い、病状が悪化してホスピスや病院へ移るまでの短い日々を共にするということだ。 そんな心が擦り切れてゆくような日々を、レベッカ・ブラウンは贈り物と名づけた。 死を前にして人としての尊厳を持つ。 それは自己の身体的なプライドを保つということだけではない。 苦しみの渦中にあっても、相手を気遣える人である生き方を示すことである。亡くなってゆく人々が遺してゆくものは贈り物なのだ。 “『体の贈り物』三十年後”を読んで、僕の視点に欠けていたものにもに気づく。 看取るもの/看取られるものの間に存在する壊れそうなものを包み込むような、そっと慈しみ守ろうとするような関係性は、差別的で暴力的な世界からの避難所でもあったんだということ。 “これは合衆国の各州で同性婚が法律で認められる数十年前の話であり、ゲイの人間たちが ーとりわけエイズを発病した人間たちがー アメリカ政府から罵られメインストリームのアメリカの大半から罵られてから何年も経っていないころだ。 1980年代前半、同じ多くのゲイたちが、生まれついた家族から追い出され、エイズに罹った男たちはほかのゲイの男やレズビアンに助けを求めるしかなかった。” だから、だろうか。 あなたを愛している。あなたがいなくなるのが寂しいよ。といった、存在を強く肯定してくれる言葉が、ことさらに心に響いてくる。

Posted by

人は死ぬ、必ず死ぬ。遅いか早いかの違いはあるがどんな人間も、分け隔てなく、行き着く先は死である。私の父も死んだ。60になる手前、癌で死んだ。 闘病は本当に辛そうで、家族みんないつ訪れるかわからない終わりに心底疲弊していた。一年程経った今も寝床につくと、あの時の不安を思いだして、...

人は死ぬ、必ず死ぬ。遅いか早いかの違いはあるがどんな人間も、分け隔てなく、行き着く先は死である。私の父も死んだ。60になる手前、癌で死んだ。 闘病は本当に辛そうで、家族みんないつ訪れるかわからない終わりに心底疲弊していた。一年程経った今も寝床につくと、あの時の不安を思いだして、寝付くのに時間がかかったりする。 それでも、死が覚悟できることはいいことだとそれは素直に思った。 最後の章、コニーのセリフでも似たものが出てくる。突然死ではなく、準備ができてよかったと。 父がどう思っていたかわからないけれど、少しでも何か救いがあったら良いなと思った。 あまりに自分のエピソードにより過ぎた。 感想を書く。この本を読んで痛感したのは、死の身近さ。 今より科学が未発達の時代、エイズにかかることは明確な終わりを意味していた。現代になって治る病は増えたけれど、それでも癌のようにどうにもならないことも沢山ある、のに、私はそれに無頓着だ。 毎日は永遠に続くように思うし、生を当たり前として、不平不満を唱えている。 本当はそんなことなくて、それら(当たり前だと思っているもの)を一つ一つ取り上げられていく苦痛と、そこに寄り添う主人公と、それでも、最期には何もなくなって、人の間に穴を残して消えていく患者たち。 この物語は、現実と隣り合わせだ。死はあるものの、日常と地続きで、例えば隣の家でそれが起こっていたとしても、私たちは気づくことなく、気付いたとしても、すこし落ち込んで、それがフーンと思って普通に暮らすんだろう。 派手じゃない、大きな事件も起こらない、直面した人以外には。 その静けさが、あまりにも胸に響いて、父の開けた穴を見つめさせられる時間だった。

Posted by

一言:「当たり前にあるものは対比することでしかそのありがたみを享受できないものだ」 感想:私はこの本を読み終えて、感じたこと、学んだことがあった。本書には死と向き合う人とそれを介助する人が描かれていた。介助者は、それらの人と関わりながら日常のありふれた感覚に注意が向くことで、死と...

一言:「当たり前にあるものは対比することでしかそのありがたみを享受できないものだ」 感想:私はこの本を読み終えて、感じたこと、学んだことがあった。本書には死と向き合う人とそれを介助する人が描かれていた。介助者は、それらの人と関わりながら日常のありふれた感覚に注意が向くことで、死と向き合う人の1日1日を大切に思うそんな感情が湧き出てきていた一冊だと思った。そして、この本書から3つの学びを得られた。1つ目は、死との向き合い方について。死というものの受け止め方は非常に重要であるということ。2つ目は、当然ではあるが、去るものと残されるものに別れること。ここでは、残されるものにとってその人との関わりや後悔がどれだけあるかによってその後のモチベーションが変化する。3つ目は、ありふれた幸福に注目する大切さ。人が幸福だと思うことにそれほど複雑さはない。単にあるものを見て、感じる。これが1番重要なのだと感じた。

Posted by

- 1