李の花は散っても の商品レビュー

"自分で道を選べない"の重さが桁違いだった方々… 皇族という、国を背負う一員だったはずが、数々の戦争によってかわってしまう。 ただ最後は自分の道をしっかりと掴まれた。 史実が元のお話故に、救いがない箇所も多いが、だからこそ没入して読んでしまった。 フィクション...

"自分で道を選べない"の重さが桁違いだった方々… 皇族という、国を背負う一員だったはずが、数々の戦争によってかわってしまう。 ただ最後は自分の道をしっかりと掴まれた。 史実が元のお話故に、救いがない箇所も多いが、だからこそ没入して読んでしまった。 フィクション部分も上手く絡んで、よりいろんな立場の人から見たその時代を感じられた。 この間パレスチナ問題について学んだばかりで、韓国との関係は余計に考えてしまった。 島根県出身の自分としては竹島問題が気になるところではあるが、過去に韓国にした仕打ちはなかなか… 正直日本を嫌う人の事も否定できないなと思ってしまう。 戦争で得たものは脆いし、今まで大事にしていたものを急に奪うなど、人々の気持ちに寄り添わないなんて、それはうまくいかないだろうなとも思ってしまう。 戦後皇族ではなくなった方について思いを馳せたことはなかったが、考えるきっかけになった。

Posted by

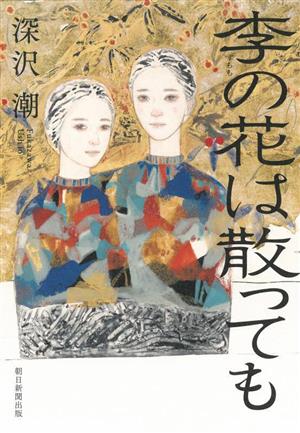

出版社(朝日新聞出版)のページ https://publications.asahi.com/product/24137.html 内容紹介、立ち読み <著者は語る>歴史に隠れた哀歓 『李(すもも)の花は散っても』 作家・深沢潮さん(56) (「東京新聞」20230604) ...

出版社(朝日新聞出版)のページ https://publications.asahi.com/product/24137.html 内容紹介、立ち読み <著者は語る>歴史に隠れた哀歓 『李(すもも)の花は散っても』 作家・深沢潮さん(56) (「東京新聞」20230604) https://www.tokyo-np.co.jp/article/254354

Posted by

フィクションだとしても史実を元に描かれているのだから、こんな人がいたのだととても立体的に心に刻まれた。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

最後の朝鮮王の妻の方子の物語。 林真理子の「李王家の縁談」がタイトルとは違い、方子の母の伊都子視点の物語だったのに対して、本作は方子視点であるところはよかったものの、民間視点の物語として「マサ」の話を交互に挟み込んだため、どっちつかずの物語になってしまった感じでもったいなかった。 方子とマサの話は無理に一つの小説にせず、別々の物語若しくは方子の方を正編、マサの方を民間視点での補完続編みたいにしておけばもっとまとまりがよかったと思いました。

Posted by

戦前・戦中・戦後の日本と朝鮮半島を舞台に、皇族から李王家に政略で嫁いだ「王朝最後の皇太子妃」李方子と朝鮮半島から来た独立運動家と恋に落ちた「根なし草」の女・マサの2人の女性の生涯を描く長編小説。 まさに大河小説という感じで、主人公2人の愛を貫いた壮絶な人生に思いをいたし、読み終え...

戦前・戦中・戦後の日本と朝鮮半島を舞台に、皇族から李王家に政略で嫁いだ「王朝最後の皇太子妃」李方子と朝鮮半島から来た独立運動家と恋に落ちた「根なし草」の女・マサの2人の女性の生涯を描く長編小説。 まさに大河小説という感じで、主人公2人の愛を貫いた壮絶な人生に思いをいたし、読み終えた後の余韻がすごかった。 これはあくまで小説であり、史実そのものではないが、戦前・戦中・戦後の日本と朝鮮半島を巡る歴史のリアルをかなり忠実に映し出しているように感じた。

Posted by

本作品は、時代背景として元号では大正時代、西暦では1910年に朝鮮併合を行ったあとの日本と朝鮮の歴史について世界史を俯瞰しつつ2人の女性の生涯を丁寧に描く。一人の女性は、朝鮮王朝に嫁いだ日本の皇族の方子。日朝融和の象徴としての政略結婚に五里霧中する気持ちの揺れ、何とか夫である李...

本作品は、時代背景として元号では大正時代、西暦では1910年に朝鮮併合を行ったあとの日本と朝鮮の歴史について世界史を俯瞰しつつ2人の女性の生涯を丁寧に描く。一人の女性は、朝鮮王朝に嫁いだ日本の皇族の方子。日朝融和の象徴としての政略結婚に五里霧中する気持ちの揺れ、何とか夫である李垠を支え、子孫繁栄と家族の安寧を願う生活を丁寧に描写する。一方、もう一人に生活困窮した日本人の少女マサは、基督教信者で朝鮮独立運動を続け、厳しい拷問にも耐えながらも祖国の独立運動に身を投じる男性に恋心を寄せ、夫婦になる。世情や日常生活を丁寧に描きつつ、忍び寄る軍靴、そして帝国日本の敗戦による占領政策により、日本国内で没落していく垠と方子は一子の成長に一縷の望みを託し、生きがいを見いだそうとする。一方のマサは、日本人であることをひた隠しにしながら朝鮮で生き続ける決意を固め、帰らぬ夫を待ち続ける。2人の女性の全く異なる境遇が、最後に一つの線、そして縁としてつながる様は、さすがに著者の真骨頂と言えるだろう。

Posted by

二人の人物を描いたことで、面白みが増した。庶民の暮らし、辛い… 最後、韓国で夫婦二人で幸せになってたかと思ってたけど、ほぼ意識のないまま帰国したんだね。方子さまは、自分で幸せの道をひらいた人なんだ。

Posted by

張赫宙の「秘苑の花」を引き写したような読後感に加えて色々な本を種本にしているのが透けて見えるような本。方子女王のお墨付きで「流れのままに」を賜った上で伝記小説を描こうとしたが史料不足?故にか、金一勉の「李王垠殿下の生涯」なるものを下敷きにした赤瀬川隼の「青磁のひと」という「先例...

張赫宙の「秘苑の花」を引き写したような読後感に加えて色々な本を種本にしているのが透けて見えるような本。方子女王のお墨付きで「流れのままに」を賜った上で伝記小説を描こうとしたが史料不足?故にか、金一勉の「李王垠殿下の生涯」なるものを下敷きにした赤瀬川隼の「青磁のひと」という「先例」があるが、こういうのを「小説」というらしい。たまたま松井玲奈のエッセイの連載が始まった雑誌で最終回が掲載されていたので知ったけれど、王公族を題材にした「小説」でないと本を買わないのだが。作品としては林真理子の「李王家の縁談」の方がマシだ。林真理子は新城道彦から伊都子妃を主人公にしたら?と勧められたそうなのが当たったのかもしれない。 おそらくイデオロギー的に対極にあるはずのフジテレビで放送された「虹をかける王妃」みたいに昭和9年に故人になった高義敬伯爵がゾンビのように生きていて昭和20年に解放された朝鮮に帰ったのは呆れた。 作者には不愉快だろうが「親日派作家」の張赫宙の「秘苑の花」以上の作品は誰にも書けないんじゃないか。結局は「秘苑の花」で書かれた内容が流布された「逸話」の元だと思えるくらいだ。 「流れのままに」にある方子女王がソウルで出会った人物を元にしたらしい「梨本宮家に仕えていたが朝鮮人と結婚したマサ」の視点で「日帝による朝鮮支配の実像」や作者のイデオロギー故に?人民軍の南侵を曖昧にした朝鮮戦争を描こうとしているようだが、頁をめくる度に年が飛びような駆け足で全て網羅する必要があるのか?張赫宙が「秘苑の花」を書いた時に創作したのがほぼ確実な「薬箱の下に隠した建白書」の逸話を仰々しくユーラシア規模の「独立運動家の組織」の企てに風呂敷を広げているので却って「それだけ?」な感じがする。ちなみに赤瀬川隼の「青磁のひと」は同じ個所を「秘苑の花」を元に金一勉が創作した「李王垠殿下の生涯」の描写を引き写して「日帝に屈服した臆病な親日派」と英王李垠を描いて?いたので、実際には「秘苑の花」を読んでいないのだろうか?梶山季之の「李朝残影」のように何か一つに絞って題材にしたらまだマシだったかもしれない。

Posted by

韓国併合の証として李王朝の后となった日本人女性、方子。日本では「朝鮮人に嫁ぐなんて」と陰口を言われ、朝鮮では息子を殺されてしまう。戦争が終わっても祖国に帰ることを許されない夫を常に支え続けた実在の人物の物語。市井の女性「マサ」との代わる代わるの章によって、当時の生活が生き生きと...

韓国併合の証として李王朝の后となった日本人女性、方子。日本では「朝鮮人に嫁ぐなんて」と陰口を言われ、朝鮮では息子を殺されてしまう。戦争が終わっても祖国に帰ることを許されない夫を常に支え続けた実在の人物の物語。市井の女性「マサ」との代わる代わるの章によって、当時の生活が生き生きと描かれる。 関東大震災の混乱に乗じて朝鮮人殺しが横行していた事実を未だに「嘘だ」と言っている人たちに読んでもらいたいよ。

Posted by

梨本宮方子(まさこ)は新聞に載った李王朝の世子である李垠(이은)との婚約の記事を見てその場に座り込んでしまった。何も知らせられずに報道で自分の婚約のことを知るとは。政府は日朝融和のために方子に白羽の矢を立てたのだった。周りから決められ、父母でさえもうそれを拒絶することもできないよ...

梨本宮方子(まさこ)は新聞に載った李王朝の世子である李垠(이은)との婚約の記事を見てその場に座り込んでしまった。何も知らせられずに報道で自分の婚約のことを知るとは。政府は日朝融和のために方子に白羽の矢を立てたのだった。周りから決められ、父母でさえもうそれを拒絶することもできないような立場に立たされてしまっていた。李朝の世子である李垠は十歳から日本に連れてこられ、学習院に入学し、その後陸軍幼年学校、士官学校と職業軍人の道を歩んだ。李垠の父の高宗が亡くなって、二人の結婚式は延期となった。朝鮮側は伝統の三年の喪を要求したが、政府は一年の喪しか認めなかった。そして李垠と結婚した方子は、名実ともに李朝王妃としての立場になった。日本と朝鮮・韓国の間で苦しいこともたくさんあっただろうし…。戦争が終わってからは、日本政府からは掌を返したように支援がなくなり、土地や宝石を売って生活費に充てたという。韓国は当時は李承晩の時代で、李朝の元王を韓国に帰国させることは許されなかった。二つの国の間でどちらにも帰属できない立場に追いやられ、韓国からようやく帰国が認められ、元李王として金銭的支援もされたのは朴正熙の時であったという。そして方子は李垠が亡くなっても日本に帰らず、韓国で孤児や障碍者のための施設を営む事業に邁進したという。この本では、方子の話とは別にマサという名前の日本人の女性が出てくる。マサは方子と同世代で、朝鮮解放運動に従事していた男性を好きになり、朝鮮に渡って苦労をした。方子とマサの二人の女性で当時の日本と朝鮮での出来事を描くことでお話が重層的になった。

Posted by

- 1

- 2