モンテレッジォ 小さな村の旅する本屋の物語 の商品レビュー

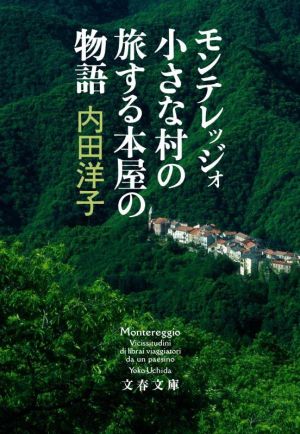

図書館本 この本は購入します! イタリアの山奥にあるモンテレッジォ 開いてすぐに写真があるのですが、とても濃いグリーンの栗の木の中に村がある すごく素敵な写真です 何度も戻ってその写真を見ました モンテレッジォから本がどの様にして人々に届く様になったか 歴史を感じました ...

図書館本 この本は購入します! イタリアの山奥にあるモンテレッジォ 開いてすぐに写真があるのですが、とても濃いグリーンの栗の木の中に村がある すごく素敵な写真です 何度も戻ってその写真を見ました モンテレッジォから本がどの様にして人々に届く様になったか 歴史を感じました 本は世の中の酸素だ。という文章に感動! 本好きの人には絶対読んでもらいたい、おすすめです

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

イタリアの山奥の小さな村の村人たちが、本の行商人をしていたということを丁寧に取材してまとめた本。もちろん生活が厳しいなかでそういった形の出稼ぎになったんだけど、なんだかいいなあ。山道を抜け、市井の人々に読書の喜びを届ける。地に足がついていながら夢があって。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

イタリアの小さな山村、モンテレッジォの行商人が籠いっぱいに本を担いでイタリア中を歩き、青空書店を開いたという歴史。イタリア各地に本が広がり、何世紀も経って今でも残っている本屋や古本屋が4軒も紹介されていた。 驚くのは内田洋子さんの取材力と膨大なイタリア語の本や資料をまとめ上げた語学力と精神力。 イタリア人でさえ知らなかったモンテレッジォと本の流通のシステムの歴史の関係を書籍として世に出したのが日本人だということがすごい。 そしてあとがきでは、形として残してくれたことにモンテレッジォ出身の人々が心から喜び出版を祝う様子に胸が熱くなって涙ホロリでした。 何も資源のなかったモンテレッジォを誇りに思い、村の子どもたちも歴史を学び始めたという。 何もないからこそ村を出て働いた行商人から全てがつながっていること、それらを知れてよかったなと感動しました。 また、民主主義の高まり、独立運動の機運の高まりなど、本が必要とされていった背景も知れました。行商人は書店には手の届かない国の各地へ毛細血管のように本を届け、本への理解を広め、人々が何を求めているか直接声を聞いて出版社との架け橋にもなりました。 「客たちにとって、行商人が持ってくる本は未来の友人だった。」 行商人の功績は計り知れないです。

Posted by

まったく知らなかった本。 図書館でたまたま目に留まったので借りてみた。 下記の紹介文を読んだら、本好きなら絶対読みたくなるでしょ?w 各紙誌から絶賛、書店員からの熱い応援を得たロングセラーが、リニューアル+パワーアップして待望の文庫化。 きっかけはヴェネツィアの古書店だった。...

まったく知らなかった本。 図書館でたまたま目に留まったので借りてみた。 下記の紹介文を読んだら、本好きなら絶対読みたくなるでしょ?w 各紙誌から絶賛、書店員からの熱い応援を得たロングセラーが、リニューアル+パワーアップして待望の文庫化。 きっかけはヴェネツィアの古書店だった。客たちのどんな難しい注文にも応じ、頼まれた本は必ず見つけてくる。(ただ者ではないな)と修業先を聞いてみると、「代々、本の行商人でした」 トスカーナの山奥のその村、モンテレッジォでは、何世紀にもわたり村の人が本の行商で生計を立て、籠いっぱいの本を担いでイタリアじゅうを旅した。各地に書店が生まれ、「読む」ということが広まった。 わずかに生存している子孫たちを追いかけ、消えゆく話を聞き歩き、歴史の積み重なりを感じながら、突き動かされるように書かれた奇跡のノンフィクション。 Yahoo! ニュース本屋大賞2018〈ノンフィクション本大賞〉ノミネート。 文庫化にあたり、構成を一部変更。写真数点を加え、〈文庫版あとがき〉を追補。 本と本屋の原点を示してくれる、読み継がれるべき1冊。

Posted by

「旅をする本」3冊というブクログの企画でどなたかの(調べなおしたが、分からなくなってしまった)1冊 BS日テレの「小さな村の物語、イタリア」と言う番組が好きで、昔からよく見ているので、もしかしたらそういう内容の本なのかなと思い、買ってみた。 内容はTVとは当然違うものだったが、、...

「旅をする本」3冊というブクログの企画でどなたかの(調べなおしたが、分からなくなってしまった)1冊 BS日テレの「小さな村の物語、イタリア」と言う番組が好きで、昔からよく見ているので、もしかしたらそういう内容の本なのかなと思い、買ってみた。 内容はTVとは当然違うものだったが、、、 イタリアに住む著者が仕事でヴェツィアの古書店に訪れ、イタリア北部山頂にある小さな村「モンテリッジッ」に興味を持ち訪れることから始まる。 山頂の村に本屋の起源があることを知り、11世紀から村の歴史から調べ始める。 本には写真もたくさんの掲載されていて臨場感があり、私達が今こうして本を読んでいる、元々を知る事が出来る。 今も書店は本を購入するのではなく、売れなければ返品すると言うこともおお昔からの慣わしのようである。 手描き、写本〜印刷技術、紙片〜製本 本を売る事が生計を立てる事になる 1501年、庶民が手にしやすい文庫本 1953年、第1回「露天商賞」ヘミングウエイ「老人と海」 本が好きなら読むべきだなと思った。 手に取るきっかけの方が、分からなくなったのが申し訳ない、、 で、著者の「ジーノの家、イタリア十景」を思わず注文してしまった。

Posted by

イタリアの山奥の小さな村の主要産業は「本の行商」だった。なぜモンテレッジォが本の行商をするようになったのか。小さな村の話ではあるけれど、本と本屋の歴史自体に大きく関わる素晴らしい物語に触れることができた。村の現在の様子や村に残る子孫たちへの丁寧な取材で紡がれた素敵なノンフィクショ...

イタリアの山奥の小さな村の主要産業は「本の行商」だった。なぜモンテレッジォが本の行商をするようになったのか。小さな村の話ではあるけれど、本と本屋の歴史自体に大きく関わる素晴らしい物語に触れることができた。村の現在の様子や村に残る子孫たちへの丁寧な取材で紡がれた素敵なノンフィクション。取材のきっかけとなったヴェネツィアの話も良い。ヴェネツィア、一度行ったけどあっさり観光だったから今度行くときは本屋も行ってみたいな。

Posted by

自分にとっては特別な存在である本について、自分以上に特別な存在として扱ってきたイタリアの村の住人やその子孫に触れることができ、嬉しくなった。端々に愛情が感じられ気持ちが落ち着くし、本に囲まれる環境で生きられることを羨ましくも思う。 初め、紀行文的なイメージで手に取ってしまったため...

自分にとっては特別な存在である本について、自分以上に特別な存在として扱ってきたイタリアの村の住人やその子孫に触れることができ、嬉しくなった。端々に愛情が感じられ気持ちが落ち着くし、本に囲まれる環境で生きられることを羨ましくも思う。 初め、紀行文的なイメージで手に取ってしまったため、しっかり認識できるまでは、少し戸惑う部分もあった。

Posted by

紙を愛し本を愛すること。出版とその流通は国民のインフラであり知性の命綱であること。イタリアの書物文化と、いつもながら冷静と情熱の極上のバランスで取材・執筆する内田洋子さんに深い敬意を。

Posted by

静かに滔々と水のように、でもアツい。 本が本へと繋いでくれる。そして、また新しい世界へ。どこに行っても。そんな繋がりをここまで守ってくれてきてくれた先人たちに感謝。 やっぱり紙の本、良いな。 海へも続く森と石の山間からやってきた頁を、繰る。

Posted by

もう少し軽いエッセイかと思って読み始めたが、すごく重厚。山深い土地の、一見、本とは無縁に思える人々たちが、カゴを背負い、本の行商を生業にして、本を広めていった。 歴史を辿り、人を訪ね、話を聞き、本にまとめる、それが日本人。 在住が長いとはいえ、よくここまで細かく調査、取材されたこ...

もう少し軽いエッセイかと思って読み始めたが、すごく重厚。山深い土地の、一見、本とは無縁に思える人々たちが、カゴを背負い、本の行商を生業にして、本を広めていった。 歴史を辿り、人を訪ね、話を聞き、本にまとめる、それが日本人。 在住が長いとはいえ、よくここまで細かく調査、取材されたことだと感心する。研究といってもいいのだろうか。 本好き、イタリア好きにはたまらない。歴史が苦手な私には、ちょっと難しい部分もあった。そういう時、数々の写真に救われた。写真をパラパラ見てるだけでうれしくなった。

Posted by