最高のアフタヌーンティーの作り方 の商品レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

人間の成長物語。 他人軸で生きている人間が新たな視点を持ち始めて前に進んだり、 苦しいと思う環境の中で小さな幸せを求めていた人がその本質を変えようと変化を選択をしたり、 仕事出来人間だった人が実は周りに頼れず育児に苦しんでいたり、、 視点を少し変えるだけで、 今の生活が当たり前じゃないことに気付ける。 正解だと思ってたことが実は他にも正解がある。 幸せになるための手段はいくつもある 甘いスイーツは甘いものの詰め合わせでできているわけではない。時にアルコールや塩味が必要で、人生も一緒 そんなことに気づかせてくれる本

Posted by

最後は思ったよりも、甘かったかなぁ。恋の話で終わるのね、と思って。 最初の方はとても引き込まれた。だから、少しだけ残念。 アフタヌーンティー、また食べに行きたくなった!

Posted by

とても良かった! アフタヌーンティーのお話が中心かなと 思いきや、それを取り巻く人間模様も丁寧に 描かれていて胸にじんときました。 憧れの仕事、憧れの先輩や気の合う仲間達。 充実した毎日…。 それが理想だけど、現実の仕事では、そんな綺麗事だけではないはずで。 時には衝突すること...

とても良かった! アフタヌーンティーのお話が中心かなと 思いきや、それを取り巻く人間模様も丁寧に 描かれていて胸にじんときました。 憧れの仕事、憧れの先輩や気の合う仲間達。 充実した毎日…。 それが理想だけど、現実の仕事では、そんな綺麗事だけではないはずで。 時には衝突することもあったり、馴染めなくて辞めてしまうこともありますよね。 嫉妬や焦り、優越感など醜い感情もあるなぁと感じます。 そういった、負の感情の部分も描かれていて引き込まれました。 それらを経験し、その先に新しい光みたいなものが見えたので、希望を感じるお話でした。 この先の涼音と飛鳥井さんとの関係も気になるところです。 ホテル内の優雅で華やかなラウンジが目に浮かぶようで、アフタヌーンティーに行ってみたくなりました!

Posted by

アフタヌーンティーという、非日常の世界に携わる人たちの日常が描かれた一冊。 お菓子にお茶、そして舞台であるホテルの四季折々の描写が美しくて、まるで五感で楽しんでいるかのようだった。 涼音のおじいちゃんが口にする「お菓子はな、ご褒美なんだ」「人が生きていくのは苦いもんだ。だからこそ...

アフタヌーンティーという、非日常の世界に携わる人たちの日常が描かれた一冊。 お菓子にお茶、そして舞台であるホテルの四季折々の描写が美しくて、まるで五感で楽しんでいるかのようだった。 涼音のおじいちゃんが口にする「お菓子はな、ご褒美なんだ」「人が生きていくのは苦いもんだ。だからこそ、甘いものが必要なんだ」が印象に残っている。 久しぶりにアフタヌーンティーの世界を楽しんでみたくなった。

Posted by

ホテルアフタヌーンティーで働く人々のお話。 地に足のついた等身大の悩みや葛藤、共感できる部分も結構あったな……。 そんなビターな部分があるからこそ、明るく終わるラストが爽やか。

Posted by

手元に置いて、時々読み返したくなる。 少しずつ読み進めながら、なんだか愛おしくなってくる一冊でした。 人生の選択は自由なようで難しい。 大切なことも、日々の忙しさで忘れてしまう。 だから、自分のための癒しの時間を、きちんと大切に取れるようになりたい。

Posted by

マカンマランシリーズにハマった古内さんの作品。 ホテルのアフタヌーンティーは、私もたまにいくけどすごくウキウキして特別な空間だ。 季節に合わせて、見た目でこんなに幸せにしてくれるなんてと思うが、その企画側の視点で描かれていてもワクワクした。

Posted by

先日久々にアフタヌーンティーを嗜んだのがきっかけで手に取った一冊。 お菓子やホテルの四季が繊細で鮮やかに描写されていて素敵だった。女性が必ず直面するであろう現実的な問題や人間関係のリアルにも考えさせられるものがある。 “人が生きていくのは苦いもんだ。だからこそ、甘いものが必要な...

先日久々にアフタヌーンティーを嗜んだのがきっかけで手に取った一冊。 お菓子やホテルの四季が繊細で鮮やかに描写されていて素敵だった。女性が必ず直面するであろう現実的な問題や人間関係のリアルにも考えさせられるものがある。 “人が生きていくのは苦いもんだ。だからこそ、甘いものが必要なんだ” 滋おじいちゃんのこの言葉を胸に留めて私は今日もお菓子を戴く。

Posted by

想像よりも感動し、たくさんのことを考えさせられた。 障害や女性の働き方、非正規雇用、差別について、などなど。 また、アフタヌーンティーの歴史についても初めて知った。 涼音は最初はだいぶ張り切って空回りしてる印象だったけど、ひたむきで一生懸命、人に優しいのがすぐにわかり嬉しくな...

想像よりも感動し、たくさんのことを考えさせられた。 障害や女性の働き方、非正規雇用、差別について、などなど。 また、アフタヌーンティーの歴史についても初めて知った。 涼音は最初はだいぶ張り切って空回りしてる印象だったけど、ひたむきで一生懸命、人に優しいのがすぐにわかり嬉しくなった。 達也は輪をかけた不器用っぷりだけど、涼音との共通点もあり、少しずつ2人の心が歩み寄っていく様子がすこしくすぐったくて嬉しくて。 続編期待したいです!

Posted by

冒頭の景色の描写ですぐに椿山荘を思い浮かべて、その後東京で初めて本格的なアフタヌーンティーを提供したホテルの話ということがわかり、確信に変わったんだけど合っているのかなあ?→最後、謝辞を読んで確定しました。お菓子はご褒美だから、だらしない気持ちで食べてはならない。これは金言にしま...

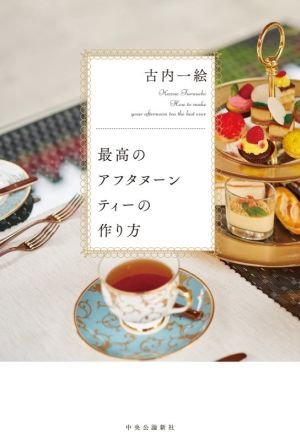

冒頭の景色の描写ですぐに椿山荘を思い浮かべて、その後東京で初めて本格的なアフタヌーンティーを提供したホテルの話ということがわかり、確信に変わったんだけど合っているのかなあ?→最後、謝辞を読んで確定しました。お菓子はご褒美だから、だらしない気持ちで食べてはならない。これは金言にします。生地づくりのトゥリエ、オーブン担当のフルニエ、仕上げのアントルメンティエ、砂糖が主原料の菓子を担当するコンフィズール、アシェ、パッセ、アンビバージュ、といった用語にも心踊るし、カスタードやクリームやシロップは「炊く」と日本の伝統的な呼称も残っているという点にもうっとりして繰り返し読んでしまった。春の描写も素敵だったけど、夏の江戸風鈴の描写もいい。由来や製法の話ってふだんは目にしても目が滑って頭に入ってこないのに、物語のなかで展開されるとスッと知識として入ってくるのはなんでだろ。働く女性の子を持つ選択、専業主婦、非正規雇用、戦争孤児、震災のひとつひとつのエピソードも、取って付けたかのようなこともなく、物語のなかに自然とじわりと存在していて受け止めることができた。午後の紅茶のパッケージの女性が、アフタヌーンティーのはじまりに関わっている女性ということも初めて知った。難しい言葉を使うことなく、でもそれらが胸に染み渡っていって、どんどん読み進められる、読み進めたくなる一冊。この本はとても好きだな。装丁も素敵で、読み始める前からわくわくした!

Posted by