書評の仕事 の商品レビュー

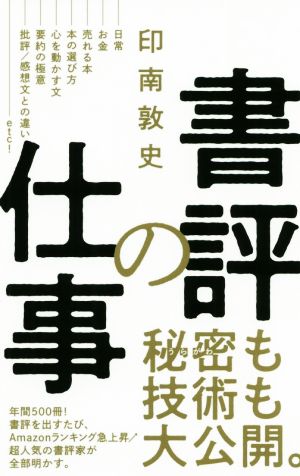

”書評の仕事”ってどんなもの? ということにふわっと答えたエッセイみたいなもので、具体的な「こうすれば書評を書ける」書評を書くための方法論のようなことを期待すると肩透かしにあったような気になるかも。(腰帯の「秘密も技術も大公開!」はちょっとミスリーディングかなぁ…)もともと著者が...

”書評の仕事”ってどんなもの? ということにふわっと答えたエッセイみたいなもので、具体的な「こうすれば書評を書ける」書評を書くための方法論のようなことを期待すると肩透かしにあったような気になるかも。(腰帯の「秘密も技術も大公開!」はちょっとミスリーディングかなぁ…)もともと著者がそういった理論的に方法論をかためて書くようなタイプではなさそう。 書評を仕事にする人の日常やいろんな反応に対しての心構え、どんなことを考えながら書いているか、などのまさに”書評の仕事”について書かれていて、なかなか興味深い。

Posted by

とにかく書いてみる、の一言が突き刺さる。 書いてみて、人と共有、自身の価値観や意識向上に繋がる。 自分の評価にいいね、が押されると嬉しいように、一冊の本について書いてみて、人が共有するのはとても嬉しいことだと思う。

Posted by

結局、人に伝えるとはマーケティングだ。メディアの読者を理解し、彼らに合う本を選んだり文章を書いたり。書評の書き方の本でなくてよかった。

Posted by

書評の本をレビューするというのも変な感じだが、それはさておき……。 細かいノウハウは他の本で学ぶとして、文章を書くときの勘所やちょっとしたコツが、コンパクトかつ分かりやすくまとめられている。 「その面(ページ)を構成する文字の並び方によって“見え方”が変わってくる」という...

書評の本をレビューするというのも変な感じだが、それはさておき……。 細かいノウハウは他の本で学ぶとして、文章を書くときの勘所やちょっとしたコツが、コンパクトかつ分かりやすくまとめられている。 「その面(ページ)を構成する文字の並び方によって“見え方”が変わってくる」という著者のこだわりもあって、視覚的にも非常によみやすい。 ギャラがいい仕事のリスクや、営業主導で散漫になる広告クリエイティブといった、教科書には書いていないナマ情報も充実している。メディアに関わったことがある人なら、誰もが納得の”業界あるある”だ。 「書いてみたけど、なんかしっくりこないなあ」という駆け出しのライターや、「ブログで副業」と考えている人は、読んでおいて損はない一冊。 【こんな本】 対象:駆け出しのライター、書き手になりたい人 内容:実践的な書く技術を伝授 読みやすさ:★★★★★ お役立ち度:★★★☆ ※★=1、☆=0.5

Posted by

こうやって、読んだ本のレビュー書いている。好き勝手に書いているわけだが、やはりプロの書評家の仕事が気になる。「書評家の仕事」というタイトルに惹かれて読んでみた。 うーん、内容がイマイチ薄いような。「秘密も技術も大公開」と表紙カバーにあるが、よくわからない。心構えとして、「誠実...

こうやって、読んだ本のレビュー書いている。好き勝手に書いているわけだが、やはりプロの書評家の仕事が気になる。「書評家の仕事」というタイトルに惹かれて読んでみた。 うーん、内容がイマイチ薄いような。「秘密も技術も大公開」と表紙カバーにあるが、よくわからない。心構えとして、「誠実」が大切だということが頭に残った。

Posted by

「文章で人の心を掴む仕事ってどんなものなんだろう」 そう思ってこの本を手に取ってみました。 書評家がどんな日常を送っているのか、どんなことを考えて過ごしているかなんて考えたこともありませんでしたが、これを読んでみると人柄がよ〜く伝わってきました。 書評家がちょ...

「文章で人の心を掴む仕事ってどんなものなんだろう」 そう思ってこの本を手に取ってみました。 書評家がどんな日常を送っているのか、どんなことを考えて過ごしているかなんて考えたこともありませんでしたが、これを読んでみると人柄がよ〜く伝わってきました。 書評家がちょっと身近な存在になれたような気がします (印南敦史さんの文章の力のおかげだと思います笑)。 書評のことを中心に書かれているけど、ビジネスで使える面もたくさんあり、基礎知識全くなくても読めました! ハードルは低いのに、多くの学びがある本でした。

Posted by

書評家の仕事と筆者が日常心掛けていることや考えを読み手に語りかけているような本でした。読者との距離が近い文章、今の言葉で表現すると読み手フレンドリーな文章と思います。 書き手の姿勢を中心に語られていますが、その考えを通じて自分の選書の基準はなんだろう、本に何を求めて読書しているの...

書評家の仕事と筆者が日常心掛けていることや考えを読み手に語りかけているような本でした。読者との距離が近い文章、今の言葉で表現すると読み手フレンドリーな文章と思います。 書き手の姿勢を中心に語られていますが、その考えを通じて自分の選書の基準はなんだろう、本に何を求めて読書しているのだろう、ブクログで読書日記つけているのは何のためだろう、など自分の読書について振り返ることが出来ました。 文章の書き方については非常にシンプルなアドバイス。ただこうした当たり前のことを当たり前に継続する難しさは誰もが知っているところ。 句読点、行間、漢字、仮名とカタカナ遣いの考えはビジネス文章も同じで、明日から気をつけようと思います。 今年は読書と読書日記をつけるのをひとつの目標としていて、今日たまたま本屋で目に止まり、手に取りましたが、いわゆる読書のススメとは違う観点から楽しめました。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

<目次> 第1章 書評家の仕事は 第2章 書評家の「裏」話 第3章 年500冊の書評から得た技術 第4章 書評の技術・書評の教養 <内容> 書評家なる仕事が現在は成り立っている。ネットにブログを載せ、そこから派生して新聞や雑誌(こちらは昔からあったが、これを本職とする人はいなかったのでは?)に書き、こうして本まで書く。好きな本読みでできるのだから、「いいな」と思う。しかし、この本ではそうした書評家の仕事の内実を赤裸々に書いてくれている。さらには、書評のテクニックまで。著者はかなり誠実な人柄らしい。そしてその内容は、ウソや虚飾など見られない、納得のいくものである。書評家になる必要はなくとも、本読みで、いくばくか文章を書く必要のある人なら、ぜひ一読を勧める。

Posted by

書評家という仕事があるというのを初めて知った。よく考えると、書評を書くという行為は、それを効率よくやるためにはかなり特定のスキルと経験を必要とするのは明らかだ。新聞・雑誌には書評というものが載っているし、今ではWeb媒体でも書評が載っているので、書評を書くということを職業とするこ...

書評家という仕事があるというのを初めて知った。よく考えると、書評を書くという行為は、それを効率よくやるためにはかなり特定のスキルと経験を必要とするのは明らかだ。新聞・雑誌には書評というものが載っているし、今ではWeb媒体でも書評が載っているので、書評を書くということを職業とすることが成立するのは決して不思議ではない。そういった書評家である著者の印南さんは、もともと音楽ライターだったのだが、2012年からライフハッカーで書評を書き始めて、今ではこの人が紹介するとその本が売れると言われている売れっ子の書評家だそうだ。 まず、感心したのは、紙媒体の書評(例えば朝日新聞の書評委員に選ばれて書くようなもの)を「トラッド書評」と呼び、WEB媒体の情報を得るために書かれる書評を「ネオ書評」と呼び、著者はこの新しい分野である「ネオ書評」を書くことを職業としているというものだ。ネオ書評の目的は情報提供であるため、そこに主観や批評は求められない、と明言する。したがって、特権的な意識を持たずに、かつ最低限の品質を保った文章を提供するということが重要になる。この「最低限の品質を保つ」という点は著者が強くこだわっているところで、言い換えると何度も出てくる「誠実である」という、著者が書評家としてもっとも大事にしている価値観につながっている。 ネオ書評は、まず読者に伝わること、読者の目線に立ち、できればその共感を得ることである。それが、まず書評家が目指すべきことで、それを決して上からの目線ではなく読者の目線に立ち、誠実に行うことが継続して書評を届けるために必要なことだという。書評の評価基準も「いい書評」「ダメな書評」というものではなく「誠実か否か」によって判断されるべきだと主張する。これは「いい本」と「ダメな本」という評価ではなく、まず誠実な本であるかどうかを基準とするという考えにも似ている。そう考えると共感できるポイントでもある。 著者は自分の書評の経験から、読書術を身につけたいのであれば、書評を書く習慣を付けろという。その理由として挙げた次の三つがもっともだと思っている。 ・内容をまとめる習慣がつく ・自分にとって印象的だた部分を再確認できる ・その本についての記憶を効果的に残せる 自分もこうやってブクログに読書の記録を残すようにしているが、おかげで読書の質が格段に向上した実感がある。何年も前に書いた本の書評も残っているが、その内容を読むとずいぶんと自分も進化したように感じる。 どうやったら書評家になれるのかや、どうやったらうまい書評が書けるのかというノウハウ本として期待すると、それは書かれてはいるけれどもセンスとコツで、それを誠実に継続すべし、というくらいのことで期待外れに終わるかもしれない。それよりも書評家という職業がどういうものか分かったことが楽しめた点だ。 何よりこの本を読んだ効果としてよかったのが、自分の書評(これを書評と言っていいのであれば)の読者が、未来の自分であることが明らかになったことだ(もちろん自分以外の人にも読んでもらって、いいね!をしてもらえるととてもうれしいのだけれど)。何と言っても読む端からその本の内容など忘れていってしまっているから、ブクログの自分の書評はとても役に立っている。その読者(未来の自分)のために要約し、何を重要だと思い、何を考えたのかを記録するという目的のためにいくつか参考になる点があった。さて未来の自分はこの書評を気に入って共感してくれるだろうか。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

仕事柄、文章を良く書く。では良い文章とは何か。 書評というジャンルに限定されたものかもという気持ちもありつつ読んだ。 広く良い本、読むべき本を求める。自信をもって書く。自分が何を伝えたいかではなく読み手が何を求めているか、を書く。誠意をもって。 読書にどう向き合うか、という側面からもいろいろなヒントが得られた。 文章の読みやすさ、伝わりやすさはさすが。

Posted by