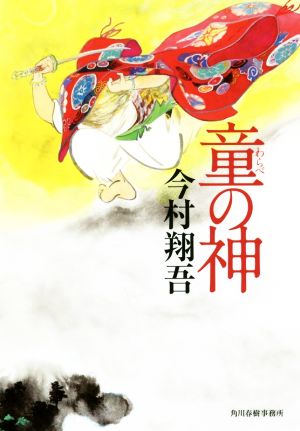

童の神 の商品レビュー

どちらの視点から描くかで、物語は大きく異なりますが、まさしくのお話でした。 平安時代は鬼のエピソードが多いですが、その理由を知ることが出来た気がします。 人間はいかに自分に都合よく物事を解釈しているのか、またそのために多くの犠牲者を出してきたか。 あまり、馴染みはありませんでした...

どちらの視点から描くかで、物語は大きく異なりますが、まさしくのお話でした。 平安時代は鬼のエピソードが多いですが、その理由を知ることが出来た気がします。 人間はいかに自分に都合よく物事を解釈しているのか、またそのために多くの犠牲者を出してきたか。 あまり、馴染みはありませんでしたが、興味のある内容でしたので、とても面白かったです。

Posted by

これまで思い込んでいた 善人と悪人が入れ替わりました。 大河の 「光る君へ」然り 道長って悪人? 三条天皇って良い人! 何より大江山のある市に住んでいる自分にとって、大江山の鬼退治をした源頼光はヒーロー的な人だったのに、なんと、一番の悪人だとは。 でも、このストーリーの方が納得...

これまで思い込んでいた 善人と悪人が入れ替わりました。 大河の 「光る君へ」然り 道長って悪人? 三条天皇って良い人! 何より大江山のある市に住んでいる自分にとって、大江山の鬼退治をした源頼光はヒーロー的な人だったのに、なんと、一番の悪人だとは。 でも、このストーリーの方が納得です。 以前から毒を使って鬼を弱らせてからの鬼退治って卑怯!?ってモヤってもいたので。 馴染みのある地名ばかりで、どんどん読み進められました。最後は涙 涙 今度大江山に行く時には、違った目で見れそうです。

Posted by

平安時代、源頼光を中心に京の勢力と周辺国は争っていた。 京人は周辺国を童として蔑んでいた。越後の国のオウギマルは、世の差別を無くすため立ち上がる。 世の中で一般的に教えられる悪童など歴史の主流とは異なる側の観点からのアプローチが面白い作者。松永久秀しかり。

Posted by

すっかりフアンになってしまった今村翔吾さんの作品。 ちょうど放映中の大河ドラマ「光る君へ」と同時代の話なのに、視点が違うとこうも見える世界は変わるのかと、あらためて「歴史」とは勝者の物語であることを実感した。統治者ではなく民衆に語り継がれてきたことのなかにある真実を、豊かに膨らま...

すっかりフアンになってしまった今村翔吾さんの作品。 ちょうど放映中の大河ドラマ「光る君へ」と同時代の話なのに、視点が違うとこうも見える世界は変わるのかと、あらためて「歴史」とは勝者の物語であることを実感した。統治者ではなく民衆に語り継がれてきたことのなかにある真実を、豊かに膨らませて描き出している。 桜暁丸が最後に仲間に向かって語る言葉が、特に印象に残った。

Posted by

さすが今村先生の本って感じです。とても面白い!童の仲間の桜暁丸(花天狗)や畝火(土蜘蛛)、粛慎(鬼)、滝夜叉などたくさんの仲間が朝廷側の源頼光や渡辺綱、卜部季武、碓井貞光や坂田金時、その息子の坂田蔵人と激戦を繰り広げます。その前に桜暁丸の師匠蓮茂や兄の藤原保輔(袴垂)、元滝夜叉の...

さすが今村先生の本って感じです。とても面白い!童の仲間の桜暁丸(花天狗)や畝火(土蜘蛛)、粛慎(鬼)、滝夜叉などたくさんの仲間が朝廷側の源頼光や渡辺綱、卜部季武、碓井貞光や坂田金時、その息子の坂田蔵人と激戦を繰り広げます。その前に桜暁丸の師匠蓮茂や兄の藤原保輔(袴垂)、元滝夜叉の頭領の皐月、土蜘蛛の頭領の毬人など桜暁丸の親しかった人物がどんどん亡くなってしまいます。しかし、桜暁丸は諦めずに粛慎の頭領になります。そこで、しばらくの間、童たちの最後の砦大江山で何回も朝廷軍を撃破します。頭領の桜暁丸、副頭領の虎前、欽賀、葉月、星哉などの最強の仲間が集まっています。僕は最後の決死の突撃の場面が1番面白かったです。やはり今村先生の本はとても面白いです!【小6】

Posted by

初めての今村翔吾だったけど、文体がめ〜〜ちゃくちゃ読みやすい。いい意味で描写に文字を割かないのでどんどん進む。アニメ映画を観ている感じ。公開はいつですか?

Posted by

大江山の鬼退治という童話のような伝説ともなっている話を、リアルでありながらファンタジックに、生き生きと描いた小説。 平安時代。 中央集権が進み、宮中文化が栄えた平安時代は、平和でも安心できる世でもなかった‥? 安和の変が起きた962年に物語は始まります。 京の都にも、ほど近い地...

大江山の鬼退治という童話のような伝説ともなっている話を、リアルでありながらファンタジックに、生き生きと描いた小説。 平安時代。 中央集権が進み、宮中文化が栄えた平安時代は、平和でも安心できる世でもなかった‥? 安和の変が起きた962年に物語は始まります。 京の都にも、ほど近い地域にも、「童」と呼ばれる、朝廷にまつろわぬ者たちがいた。「童」というのは、子供という意味ではなく、鬼、土蜘蛛、夷、滝夜叉、山姥などをまとめて蔑んで呼ぶ言葉。 一方的に蔑む権力者に対抗して、乱が起きたのだが、あえなく鎮圧される。 安倍晴明は、皆既日食を凶事と断じ、ゆえに恩赦が出るように事を運ぶ。じつは童と通じていて、囚われた彼らを救ったのだ。 この年この日、越後で桜暁丸(おうぎまる)が生まれた。父は郡司で、流れ着いた異国の女性との間に子をなしたのだ。夷を差別しない人柄だったが、京に目をつけられてしまう。 桜暁丸は父と故郷を喪い、「花天狗」という盗賊となった。のちの「酒呑童子」この童子という名が子供という意味ではなかったわけです。 跋扈する盗賊や、表には出ずに山で暮らす人々との出会い。 それぞれの強さと意気地、はかなさとしぶとさ。 影に日に活躍する女性たちも魅力的です。 実在する人物も、伝承を思わせる内容も出て来て、その描き方がスピーディで熱っぽく、きらきらと輝くよう。 引き込まれて一気読み。 史実でこれほど大規模な闘いがあったのかどうか。 平安時代については、数字的なことがよくわからないのだが。 赤い血の流れる同じ人間でありながら、秩序になじまないという理由で、否定する。 元はそれぞれ離れた土地で、その土地なりに暮らしていただけなのに。 世の制度が整っていくときに起きる残酷さ。 時代の流れとはまた別な、異なるものを排除する心理。 現代でも、根深く、あちこちで起きている現象のようにも思います。 せめて、極端な差別や争いを起こさない方向へ、進んでいけたらと願うばかり。 2019年初読。2023年、文庫で再読。

Posted by

読後は、壮大な映画を見たような感覚だった。 一人一人のキャラクターが立っていて、本書の登場人物をさらに掘り下げて、新しいストーリーが読みたくなった。

Posted by

【読もうと思ったきっかけ】 歴史に元々興味はあったが、小説ではなく史実に忠実なものしか興味がなかった。 ただ最近フィクションの小説からも色々な気付きや発見があることが分かり、色々なジャンルを多読するようになる。その中で歴史のフィクションも読んでみようと思ったのがきっかけ。 【あ...

【読もうと思ったきっかけ】 歴史に元々興味はあったが、小説ではなく史実に忠実なものしか興味がなかった。 ただ最近フィクションの小説からも色々な気付きや発見があることが分かり、色々なジャンルを多読するようになる。その中で歴史のフィクションも読んでみようと思ったのがきっかけ。 【あらすじ】 平安時代「童」と呼ばれる者たちがいた。彼らは鬼、土蜘蛛、滝夜叉、山姥・・・などの恐ろしげな名で呼ばれ、京人から蔑まれていた。一方、安倍晴明が空前絶後の凶事と断じた日食の最中に、越後で生まれた桜暁丸(おうぎまる)は、父と故郷を奪った京人に復讐を誓っていた。様々な出逢いを経て桜暁丸は、童たちと共に朝廷軍に決死の戦いを挑むが。皆が手をたずさえて生きられる世を熱望し、散っていった者たちへの、祈りの詩。 【読後の感想】 初の今村翔吾氏の作品。 流石はデビュー5年にして直木賞を受賞した筆者。そのストーリー緻密さやエンターテイメント性には、まさに素晴らしいの一言。ここまで物語に引き込まれたのは、デビューして間もない頃に読んだ、伊坂幸太郎氏以来の衝撃! 特にラストの桜暁丸が格好良すぎるので、ぜひ歴史・時代小説に抵抗感がある方にこそ、読んでほしい一冊です。きっと歴史小説に対する認識がガラリと変わるはず。 (本書から得た気づき) 本書のテーマは「差別」だ。 日本は他の国と違い、国を統一する際に一切略奪・虐殺はなく平和理に統一されたと言われているが、本当にそうなのだろうか? 歴史を知れば知るほど、そうは思えない。 そのことを訴えるように、作中の平安時代に京人以外を蔑称(土蜘蛛・滝夜叉・山姥・鬼など)で呼び、支配し、ときには虐殺しているとストーリー展開している。 本書には書かれていないが、国譲りの出雲地方や蝦夷、熊襲など、今後考古遺伝学などが進歩すれば、もっと新たな発見があると思うので、化学の進歩を待ちたいと切実に思う。 (心に残ったセリフ) 「飯を喰らって眠り、好きなことに明け暮れる。人はそれだけでも十分に美しい。そのために土を舐めてでも生きねばならぬ」

Posted by

“勝った者が正義”で歴史を作る、というのは冷厳なる事実で、敗れた者は野蛮人、異端者、悪魔、そして“鬼”などと人外であるレッテルを貼られ闇に葬り去られる。 これはその“鬼”たちの哀しい物語。完全なる創作であるが、個人的には真実であると断言できる。 この作者の作品に共通してるのは「争...

“勝った者が正義”で歴史を作る、というのは冷厳なる事実で、敗れた者は野蛮人、異端者、悪魔、そして“鬼”などと人外であるレッテルを貼られ闇に葬り去られる。 これはその“鬼”たちの哀しい物語。完全なる創作であるが、個人的には真実であると断言できる。 この作者の作品に共通してるのは「争いのない公平な世界」を目指す者が主役級で登場するということ。歴史物であり、理想郷を描くファンタジーなのだ。

Posted by