陰翳礼讃 の商品レビュー

薄暗がりの魅力。 侘び寂びに通じる美に関しての解説。 エッセイぽくもある。 文章も写真も美しい。 日本人の根底にある美意識に気付き、納得する。 最後の方で都ホテルがディスられ、レシピ本になる。どうした? 締めの一文は良いけども。

Posted by

★図書館だよりNo.65 「一手指南」 田井 幹夫 先生(建築学科)紹介図書 コラムを読む https://www.sist.ac.jp/media/No.65.pdf 【所在・貸出状況を見る】 https://sistlb.sist.ac.jp/opac/volume/2...

★図書館だよりNo.65 「一手指南」 田井 幹夫 先生(建築学科)紹介図書 コラムを読む https://www.sist.ac.jp/media/No.65.pdf 【所在・貸出状況を見る】 https://sistlb.sist.ac.jp/opac/volume/227168

Posted by

なんかね、こんな偉い文学者先生に言われちゃうとね、ほほぉ、なるほど、全くそのとおりですなぁ、ってなるよね。重みがね。 とは言えそんな大作家先生にも適当なことが言えるわけで、無知って恐ろしい。 でも文句があるわけじゃなくて、確かに暗いところがあるってのは良いよ。ムーディだわさ。先生...

なんかね、こんな偉い文学者先生に言われちゃうとね、ほほぉ、なるほど、全くそのとおりですなぁ、ってなるよね。重みがね。 とは言えそんな大作家先生にも適当なことが言えるわけで、無知って恐ろしい。 でも文句があるわけじゃなくて、確かに暗いところがあるってのは良いよ。ムーディだわさ。先生はどこもかしこもギラギラしてるって言ってるけど、50年も経った今、ギラギラしてるとこもあるけど、しっとりとした暗いところも残ってて、金持ちがその文化を引き継いでくれてる気がするよ。まぁ知らんけど。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

何かの本で読んで、「陰翳礼讃」というに日本の美学に興味を持って読んだ。 内容としては、西洋はすべてを明るみに晒すが、日本は影、闇があるからこその、全体が明らかになっていない故の想像で補うことでの美しさがあるという考え方があった。確かに自分にも日本人の血が流れているのだろうかしっくりくる部分があった。あと、何より表現が素晴らしく、和室、羊羹の描写に感心した。

Posted by

【概略】 日本文化の根底には、陰翳に対する畏怖がある。陰翳がもたらす空気の静寂、陰翳の水墨がごとくの濃淡に、幽玄が宿るのだ。屏風や仏像に金が使われること、掛け軸が床うつりを重んじるのも、そこには陰翳が大きな要素として存在しているためである。部屋の隅々まで明るくし、陰翳を消す方向...

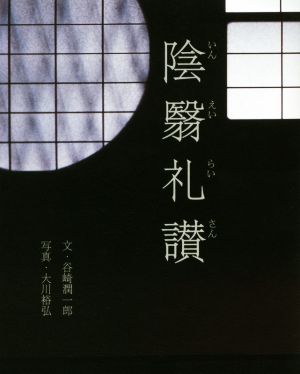

【概略】 日本文化の根底には、陰翳に対する畏怖がある。陰翳がもたらす空気の静寂、陰翳の水墨がごとくの濃淡に、幽玄が宿るのだ。屏風や仏像に金が使われること、掛け軸が床うつりを重んじるのも、そこには陰翳が大きな要素として存在しているためである。部屋の隅々まで明るくし、陰翳を消す方向に向かう西洋文化と対極にある日本文化。谷崎潤一郎による「陰翳礼賛」に、写真家・大川裕弘の作品が視覚的な上乗せをなした芸術一般に飛び込んだ者、必携の一冊。 2020年02月13日 読了 【書評】 何故、自分が市川崑監督の作品を好むのか、わかった気がする。光と影の使い方が絶妙だからなんだね。そして、影に対する深層心理が、この本からわかった。そして、鬼滅の刃の竈門炭治郎の緑と黒の市松模様の羽織に惹かれるのも、わかった。日本料理で使われるお皿や器の色合いなども。面白いねぇ。 汚れであったり、くすみですら「深み」として捉える発想も、納得できた。綺麗すぎることに対する落ち着きのなさ、ある。 西洋文化から派生している英語という言語に、陰翳を大事にする日本文化のイチ派生物である落語をのっけてやっている自分だけど、この辺りの要素は大事にしたい。見た目も醸し出す空気感も、日本人であることを逆に効果的に英語落語に反映させたいね。 先日、日本料理を経営している先輩にこの本を見せた。器などにもこだわる立場だから、凄く共感してもらえたなぁ。写真という作品も併せて掲載されているこちらのバージョン、できれば紙媒体で、一冊は持っておいた方がいいと思う。 この本、山田玲司さんのヤングサンデーの美術回で存在を知った。おっくんの影響、かなり強いなぁ、自分は。

Posted by

名著「陰翳礼讃」に写真を組み合わせたもの。もともと大好きな本なので、ビジュアルが加わったらどんなにおもしろいだろうと手に取った。が、意外にも少しがっかり。写真はないほうがよかった。映画化された作品を観て、原作のほうがよかったなーと思うのに近い。もちろん大川氏の写真は素晴らしいのだ...

名著「陰翳礼讃」に写真を組み合わせたもの。もともと大好きな本なので、ビジュアルが加わったらどんなにおもしろいだろうと手に取った。が、意外にも少しがっかり。写真はないほうがよかった。映画化された作品を観て、原作のほうがよかったなーと思うのに近い。もちろん大川氏の写真は素晴らしいのだけど。 暗がりでの羊羹だとか、砂壁に当たる淡い光だとかは、文章から想像するのがよいのだ。それをあからさまに写真で示されると興ざめしてしまう。 ただ、写真を加えた意義は理解できる。きっとこれからの日本人は障子や畳、襖を知らずに育つ。5歳と2歳の甥っ子のことを想像すればわかる。そういう人たちに、この文章を読んで想像しろといっても無理だ。わたしだって、この本を読むときはいつも、祖父母の家を想像する。あの暗がり、廊下を隔てて遠くにあった便所。 本書の出版にはそういった意図もあるのだろう。その意味ではとても意義深いと思う。 --- P70 西洋人は垢を根こそぎ発き立てて取り除こうとするのに反し、東洋人はそれを大切に保存して、そのまま美化する、と、まあ負け惜しみを云えば云うところだが、因果なことに、われわれは人間の垢や油煙や風雨のよごれが附いたもの、乃至はそれを想い出させるような色あいや光沢を愛し、そういう建物や器物の中に住んでいると、奇妙に心が和やいで来、神経が休まる。 …これを読み、谷崎さんはイギリス人やフランス人の古いものを愛するアンティーク趣味をご存知なかったのかしら? と思った。 P220に「亜米利加はとにかく、欧洲に比べると日本の方が電燈を惜しげもなく使っていることは事実であるらしい」とあるので、電気についてもあまりご存知でなかったよう。 西洋はピカピカと明るいものが好きで日本は暗がりを好むという主張一辺倒、単純な比較で書かれているので、少し違和感を感じる箇所もあった(20年ほど前に読んだときはThat's rightとしか思わなかったので、そう感じるのは自分が少々知見を得たせいなのかもしれない)。

Posted by

もはや暮らしの中から陰翳を見出すことが難しくなった現代。 美しく陰翳を帯びた写真群が、現代と本文とのギャップを埋めてくれる。 時折顔を出す谷崎潤一郎のフェティシズムが味わい深い。

Posted by

以前、文としての作品は読んだ。 今回は写真で。 和の中の陰翳には、洋の中には見られない、 奥深い美の世界が! 自分なりの感覚で、 そんな世界を撮っていきたい。

Posted by

気になっていながら読んだことのなかった「陰翳礼讃」。文章だけで読むよりも、こんなにも味わい深いたくさんの写真とともに読むことができて、僥倖・・・。 お寺や陶芸作品、昔のしつらいを残す家屋の床の間やささやかな灯りなどの写真が、文章に寄り添い、またその意図を想像させる。 私もあまり...

気になっていながら読んだことのなかった「陰翳礼讃」。文章だけで読むよりも、こんなにも味わい深いたくさんの写真とともに読むことができて、僥倖・・・。 お寺や陶芸作品、昔のしつらいを残す家屋の床の間やささやかな灯りなどの写真が、文章に寄り添い、またその意図を想像させる。 私もあまり明るいのは苦手な方で、とくに都会の明かりなんかには辟易しているのだけど、いま懐古主義などといっても谷崎が生きた時代すでに「明るすぎる、陰の良さを忘れている」と書いているくらいだから、ちょっと昔を振り返ったくらいでは明るさからは逃れられないものらしい。 しかし陰の良さ、または日本人が陰を好んできた理由については考えたこともなく、とても興味深かった。陰があるからこそ美しく感じられるものがあり、また日の光や電灯の明かりも生きる。さらには黄色人種の肌色についても陰という視点で考察している。 全体的に、いわれてみればたしかに、さまざまな点で陰影のあるものを好んできたのが日本文化なのかもなぁと思う。 「漆器の椀のいいことは、まずその蓋を取って、口に持って行くまでの間、暗い奥深い底の方に、容器の色と殆ど違わない液体が音もなく澱んでいるのを眺めた瞬間の気持である。」

Posted by

日本人の美意識は影を貴ぶところある。 それを一冊の本にまとめ上げている。 日本人が近代化の過程で失ったものを悲しむ懐古主義的な側面が強い気もするけれど、日本人とはということを問わずにはいられなくなる。

Posted by