エルサレムのアイヒマン 新版 の商品レビュー

https://x.com/ri70402631/status/1836580601991958576

Posted by

イスラエルの諜報機関である「モサド」によってアルゼンチンから連れてこられ、裁判を受けさせられて刑場の露と消えた男であるアドルフ・アイヒマンを哲学者であるハンナ・アーレントが書いた裁判傍聴記録です。 本書はアルゼンチンに潜伏していたところをイスラエルの諜報機関である「モサド...

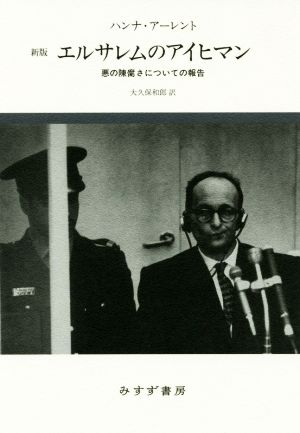

イスラエルの諜報機関である「モサド」によってアルゼンチンから連れてこられ、裁判を受けさせられて刑場の露と消えた男であるアドルフ・アイヒマンを哲学者であるハンナ・アーレントが書いた裁判傍聴記録です。 本書はアルゼンチンに潜伏していたところをイスラエルの諜報機関である「モサド」によって拉致同然に連れてこられ、裁判を受けさせられて刑場の露と消えた男であるアドルフ・アイヒマンを哲学者であるハンナ・アーレントが書いた裁判傍聴記録です。 あまりにも有名でありながらも、有名なアイヒマンの言葉である 「私は書類に判子をついただけだ」 は余りにも重く、今の今まで読むことを躊躇していたわけですが、それを変えるきっかけになったのは再放送されていた『BS世界のドキュメンタリー「実録 アイヒマン裁判」』とハンナ・アーレントの生涯を描いた伝記映画『ハンナ・アーレント』を相次いで見たことからでした。 アーレントはアメリカの高級誌『ザ・ニューヨーカー』からの依頼でイスラエルにて行われ、後に『アイヒマン裁判』と呼ばれる歴史的裁判に立ち会い、そのルポルタージュであり後の本書の基なる連載をを発表するわけですが、その内容が 「アイヒマンを擁護している!」 とのことで「身内」であるはずのユダヤ系コミュニティーですら轟々たる批判を受け、彼女が孤立を深めていく姿が描かれるわけですが、本書の中で言及され、「悪」というものを考える上で国際的な「スタンダード」となりつつある 『悪の凡庸さ』 という概念について、アーレントは裁判の傍聴体験を基に考察を深めていくのです。 彼女の眼差しを通して浮かび上がる「稀代の犯罪者」の実像は、我々の隣にいる人間なのかもしれないということであり、実務的には有能で、己の職務に誇りを持って取り組み、その成果に責任と自信。そして所属意識を感じる。一見なんら落ち度はなく、むしろその賞賛され、おそらく現代社会を構築する大体の組織、社会文化や規範に照らし合わせてみても、「立派な社会人」「一人前の組織人」と見なされ、評価を受けることでしょう。 しかし、それが 「一つの民族を地球上から抹殺する」 方向に振り向けられると世界史上類を見ないほどの大量虐殺が生まれるのかと。その「事実」に文章を書いていて慄然とする思いがするのです。 アイヒマン本人は本書が指摘するように根っからの「悪人」ではなく、「凡庸な人間」が外部からの「力学」によって、または自らの「職業的良心」に忠実であろうとするが故に(規模は違えど)「悪」をなしえることが往々にしてある。本書は我々に強く訴えかける一冊であり、その「想い」は人の世が続く限り何度でも繰り返し、問われ続けることでしょう。 【追記】 本書は『エルサレムのアイヒマン――悪の陳腐さについての報告【新版】』(みすず書房)として2017年8月24日に用語を中心に大幅に手を加え、用字法なども今後の読者のために読みやすく書き換えた。関係年表も一新。四六判になって生まれ変わり、再販されました。

Posted by

「哲学者なのにレポートみたいだな」と思いましたが、雑誌ニューヨーカーの記事にするために書いたのでレポートみたいになるのは当然でした。 解説に詳しく書いていましたが、本編を読んでの感想と同じく、アイヒマンは頭は悪く、命令には従うけどその命令の意図や命令の結果どうなるか、といった思...

「哲学者なのにレポートみたいだな」と思いましたが、雑誌ニューヨーカーの記事にするために書いたのでレポートみたいになるのは当然でした。 解説に詳しく書いていましたが、本編を読んでの感想と同じく、アイヒマンは頭は悪く、命令には従うけどその命令の意図や命令の結果どうなるか、といった思考力や想像力は皆無で反ユダヤ主義はなく、特定の分野だけ有能だがそれ以外無能な凡人にすぎない、ということをアレンとは書いています。 学業成績は大したことなかったみたいで、従って(書いてませんが)大卒だらけの職場ではかなり学歴コンプレックスがあったみたいですね。 アレンとがこの本でめちゃめちゃ非難されたのは ①悪の権化であるはずのアイヒマンが単なる凡人だった→「アイヒマンはいい人だ」と言っているように捉えた人達が多くいた。 ②ユダヤ人団体がナチスに協力してその人達も犯罪者だ、と主張した(本の中ではそんなに出てこないけど書いてることは書いてる)。 SNSでも勘違いして発狂してぐちゃぐちゃ言う奴がいますが、今も昔も変わりませんね。 ところでアイヒマン(とそれ以外のナチスの連中)はエマニュエル・カントの定言命法を引用しました。 定言命法とは感情や欲望ではなく理性と普遍性に基づいた絶対的命令を自分に課すことが最も道徳的で正しいことなのですが、要するにアドルフ・ヒットラーの命令が感情や欲望ではなく理性と普遍性に基づいた絶対的に正しい命令としてそれを唯々諾々と遂行することが重要だと考えることで、これにより自らの愚かで残虐な行為を正当化して罪悪感を持たず、昼間はユダヤ人を虐殺して夜は家族サービスに徹する非人間的ナチス将校を作り上げたのです。作り上げたといっても当然SS如き死刑以外ないけどね。 従って今を生きる我々に重要なことは愚かな間違った命令には反逆する、従わない、逃げる、サボタージュする、大っぴらに公開して外の世界にさらけ出して外部勢力からも批判させることで、アイヒマンを反面教師にすることです。

Posted by

本書の存在を知ってから10年。辛うじて読了。内容は副題のとおり。社会の一員として、誰もがアイヒマンになりうる可能性を心に留めていきたいと思う。

Posted by

やっと読み終えることができた。全部読んだ自分に拍手。 訳者である大久保和郎さんの解説、その後にある、山田正行さんの新版への解説の二つを読んで、本編に入ることをお勧めする。基本的にエピローグと追記以外は、アイヒマン裁判を傍聴したアーレントの報告書的な感じなので、彼女の思想だったり...

やっと読み終えることができた。全部読んだ自分に拍手。 訳者である大久保和郎さんの解説、その後にある、山田正行さんの新版への解説の二つを読んで、本編に入ることをお勧めする。基本的にエピローグと追記以外は、アイヒマン裁判を傍聴したアーレントの報告書的な感じなので、彼女の思想だったり、悪って何?みたいな問いは登場しない。最初からそういうのが出てくると思ってた自分は、肩透かしを食らった。なので、二つの解説を読んで、本書の流れ、時代的立ち位置、出版後の論争などを知った上で、読んだ方が数倍面白いはず。 にしても、ドイツ生まれのユダヤ人である彼女が、全く感情的にならずに、どちらかに肩入れすることもなく、客観的な視点で、人間の本来の悪の陳腐さを分析したことが凄まじい。ただ一貫して彼女の文章の背後に、アイヒマンへの並々ならぬ怒り、正確に言えば彼のような人間を作り出した社会システムへの怒り、を感じた。

Posted by

理系大学受験のため、世界史は試験をパスする程度の知識しか学んでいなかったため、本書の前半は読むのに相当苦労した。出てくるカタカナの人物名・組織名を把握しきれず、相関関係なども分からなかった。それゆえほぼ流し読み状態であったが、当時のナチス政権が広範に渡ってユダヤ人の絶滅を、かなり...

理系大学受験のため、世界史は試験をパスする程度の知識しか学んでいなかったため、本書の前半は読むのに相当苦労した。出てくるカタカナの人物名・組織名を把握しきれず、相関関係なども分からなかった。それゆえほぼ流し読み状態であったが、当時のナチス政権が広範に渡ってユダヤ人の絶滅を、かなり熱心に行っていたという事は充分理解できた。 アイヒマンという人物は「ユダヤ人を絶滅させる熱意に満ちた極悪非道な人物」ではなかったようだ、という記述は本書で何回も出てくる。ナチスという政治団体で、上からの命令に従って動いた歯車に過ぎなかったのである。その事を言い訳にして、罪はあまり重くはないかのようにアイヒマン自身は思っていたらしい。 最終的に、アイヒマンは主として〈"人類"に対する罪〉で裁かれ、死刑が執行された。いわゆる戦争犯罪を真の意味で公平に裁く事の難しさも読み取れた。アイヒマン含めナチスが行ってきた事を擁護する気は一ミリたりともないが、その時点の法に照らし合わせた時に、彼らが行った罪は明確にはなかったのである。もしナチスを"人道"に対する罪で裁くとすれば、勝利側の連合国軍にも罪に問われる行為があったことは否定しづらいのではないか。しかし、ナチスはユダヤ人の殲滅という明確な思想を持ち、熱狂的に計画を実行していたのだから、"人類"に対する罪に問うのは適切であろう。 本書から受け取る印象として「悪の陳腐さ」というのは誠に的を射ていると思う。悪というものは正義の真反対などという明確なものではなく、複雑かつ曖昧であり、そこら中にありふれているのだでは、「悪」を犯さないためにはどうするべきか?…これは人類がこれからも永遠に考え続けなければならない問いである。はたして、正解は出てくるのであろうか。

Posted by

思いのほか皮肉の調子で驚いた。世界史の知識があまりにも足りないのを実感した、報告書であるためアーレント独自の見解が露骨に展開されるわけではないけれども、どこに重点を置くかという点に至って、それがどれだけ通説や当時の価値観と異なったものだったのかとか、そういうことが全然わからない、...

思いのほか皮肉の調子で驚いた。世界史の知識があまりにも足りないのを実感した、報告書であるためアーレント独自の見解が露骨に展開されるわけではないけれども、どこに重点を置くかという点に至って、それがどれだけ通説や当時の価値観と異なったものだったのかとか、そういうことが全然わからない、だから全部そうなのか〜と受け取るしかなかった、それでもなお(むしろそれだからこそ?)十分に面白かったけれど。

Posted by

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/shizuoka_university/bookdetail/p/KP00022857/

Posted by

特に思想もない平凡な人間が、想像力の欠如により、ただ保身に走り非道な行為をすることの衝撃。思考しないことの恐ろしさ。

Posted by

エルサレムでのアイヒマンの裁判ー元ナチ親衛隊中佐でユダヤ人移住局長であったアイヒマンのユダヤ人強制移送を裁く裁判ーの取材報告。 著者は心理学者アーレント。アイヒマンと同い年でナチ政権発足後にアメリカに亡命した人物だ。 アイヒマンの犯した罪は、出世欲の強い人物の思考停止、想像力欠...

エルサレムでのアイヒマンの裁判ー元ナチ親衛隊中佐でユダヤ人移住局長であったアイヒマンのユダヤ人強制移送を裁く裁判ーの取材報告。 著者は心理学者アーレント。アイヒマンと同い年でナチ政権発足後にアメリカに亡命した人物だ。 アイヒマンの犯した罪は、出世欲の強い人物の思考停止、想像力欠如が生んだとアーレントは指摘している。 たとえその背景に全体主義的統治、あるいは官僚制が人間を「行政装置の中の単なる歯車」に変える実態があったとしても、その罪は赦されるものではないとも書いている。 アイヒマンは裁判中、口元を不自然に歪めていたそうだ。恐らく神経症状ではないだろうか。 それで官僚制的日本企業に勤めていた頃に大嫌いだった上司を思い出した。その上司も出世欲が強く、上層部の指示に絶対服従し、自分の言葉を持たない人物で、目元が時折不自然に釣り上がる癖があった。 私自身が感じていたその上司や官僚制的日本企業に対する嫌悪感の正体を本書に見たように思う。 文章が読みにくいので星4つとしたが、日本の官僚制的組織で働く人に勧めたい本だ。

Posted by

- 1

- 2