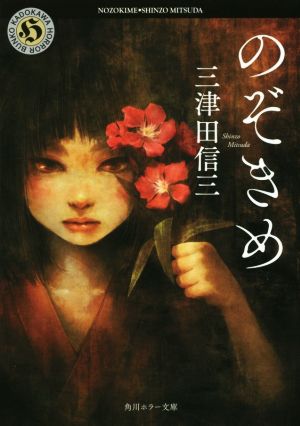

のぞきめ の商品レビュー

主人公を「僕」としたいかにも実話めいた序章は確実に読者の不安を煽っていて、これぞホラーの醍醐味といった入り込み。 そこから展開する出来事の語り、作家の手記と続き最後に「僕」が物語を締めくくる。 幼い頃に金田一少年のドラマのような、確実に自分の日常に重なる部分のない異質な体験にもか...

主人公を「僕」としたいかにも実話めいた序章は確実に読者の不安を煽っていて、これぞホラーの醍醐味といった入り込み。 そこから展開する出来事の語り、作家の手記と続き最後に「僕」が物語を締めくくる。 幼い頃に金田一少年のドラマのような、確実に自分の日常に重なる部分のない異質な体験にもかかわらず、何やら背後が気になりぞわりとしてしまうのは、取り扱うテーマが視線だったことにあるかもしれない。 「僕」が伝聞する体験談まではとにかく怖くて素晴らしいと思う。 その後の展開はあまり好みでは無かった。 おそらく合う合わないの問題なのでこのバランスがお好きな方もいるのかもしれないが、もし合理的な説明であの謎を解明をするのであれば、心霊現象も納得のいく解説をつけてほしいと思ってしまう。 ホラーなのかミステリーなのか、どうにもはっきりしないところに不完全燃焼気味だ。 それらの融合であるなら、全ての心霊現象と思しき諸々も私は説明がほしい。 あくまで、私は。

Posted by

民俗学要素が好きなので購入。 どいう所が民俗かは人それぞれなので好みは別れると思います。 ただ、角川ホラー眺めて民俗の単語に惹かれる人ならばこれは買い、ではないでしょうか。 誰でも目にするあの空間に恐怖を出現させのは、記憶を辿ると地獄先生ぬ~べ~が最初の記憶です。 日本人が何...

民俗学要素が好きなので購入。 どいう所が民俗かは人それぞれなので好みは別れると思います。 ただ、角川ホラー眺めて民俗の単語に惹かれる人ならばこれは買い、ではないでしょうか。 誰でも目にするあの空間に恐怖を出現させのは、記憶を辿ると地獄先生ぬ~べ~が最初の記憶です。 日本人が何を恐れてきたか、不変のテーマで面白いなと思いました。

Posted by

終章で上手くまとめてあって唸る。そういう風に繋がるとは! 第一部は原因のわからない怖さに支配され、第二部の村と旧家の因習の秘密に迫っていく過程は最高にドキドキして好物。 鞘落家の片のつき方があっけないように思ったけど、家を滅ぼしたのは最初の母娘の執念の後押しもあるのだろう。実体の...

終章で上手くまとめてあって唸る。そういう風に繋がるとは! 第一部は原因のわからない怖さに支配され、第二部の村と旧家の因習の秘密に迫っていく過程は最高にドキドキして好物。 鞘落家の片のつき方があっけないように思ったけど、家を滅ぼしたのは最初の母娘の執念の後押しもあるのだろう。実体のない物でどこまで通用するか不明な部分はあるが、人の恨みが一番恐ろしい。

Posted by

最初のほうはとにかく、なぜそんなに出てくる名前や地名が読みにくい特殊なものばかりなの、るび振り続けてくれないと漢字読めないよ!?というのに葛藤していたけど、いつの間にか本題の中へのめり込まされていた感じ。 ラストの解説はきっと正解なんだろうと思いつつ、そうじゃなくて本当に…、とい...

最初のほうはとにかく、なぜそんなに出てくる名前や地名が読みにくい特殊なものばかりなの、るび振り続けてくれないと漢字読めないよ!?というのに葛藤していたけど、いつの間にか本題の中へのめり込まされていた感じ。 ラストの解説はきっと正解なんだろうと思いつつ、そうじゃなくて本当に…、という部分もあるんだろうと。 怖がるわりには主人公というか話の中心人物みんな積極的過ぎるな、という部分だけ気になった。

Posted by

著者得意のホラーミステリ。明言はされていないが、語り手は著者と同名の作家・三津田信三であると思われる。 ホラーミステリというと重要なのはバランス感覚だと思うのだが、著者の既刊の中でも、そのバランス感覚が最も優れていたのが本作だった。合理的な解釈をつける部分は合理的な解釈を、しかし...

著者得意のホラーミステリ。明言はされていないが、語り手は著者と同名の作家・三津田信三であると思われる。 ホラーミステリというと重要なのはバランス感覚だと思うのだが、著者の既刊の中でも、そのバランス感覚が最も優れていたのが本作だった。合理的な解釈をつける部分は合理的な解釈を、しかし、怪異のまま残す部分は怪異のまま。本作ではこのバランスが絶妙なので(その点、「怪談とミステリの絶妙な融合!」という帯の惹句は正しい)、読後感も変な意味で『すっきりした』w 第一部が都市伝説の香りも漂うオーソドックスな怪談、第二部がミステリ色の強い雰囲気と微妙に別れている構成も後から利いてくる。

Posted by