〈わたし〉はどこにあるのか の商品レビュー

「人間であること」のすばらしさを、私たちは心から愛してやまないし、こればかりは科学に奪われてなるものかと思う。私たちはみんな、自分自身に価値があり、ほかの人たちにも価値があることを実感したいのである。/科学が生命、脳、精神の本質をどれほど解き明かそうと、私たちが大切にしている人間...

「人間であること」のすばらしさを、私たちは心から愛してやまないし、こればかりは科学に奪われてなるものかと思う。私たちはみんな、自分自身に価値があり、ほかの人たちにも価値があることを実感したいのである。/科学が生命、脳、精神の本質をどれほど解き明かそうと、私たちが大切にしている人間としての価値は崩れない。私たちは人間であって、脳ではないのだ。脳がつくりだす精神が、他の脳と作用しあったときに生じる抽象作用、それが私たちだ。(p.272-273)

Posted by

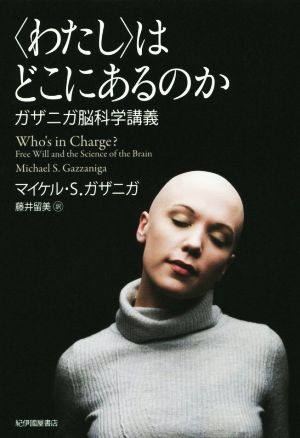

まず、原題からかけ離れているタイトルに騙された。 原題は、"Who's in charge? Free will and the science of the brain" 内容的にはタメにはなったが、かなり専門的な内容だった。 一番面白かったのは、...

まず、原題からかけ離れているタイトルに騙された。 原題は、"Who's in charge? Free will and the science of the brain" 内容的にはタメにはなったが、かなり専門的な内容だった。 一番面白かったのは、脳梁を切断した時の認識の話。あれは衝撃的。

Posted by

Xでメチャクチャ面白い的な評判を見て興味を持って読んでみたものの、面白く感じるためには一定の知能レベルが必要なようで、ほどなく積読となってしまった。 まえがきまでは面白そう!って感じだったんだけどなぁ

Posted by

「講義」をベースに構成された本というだけあって、ガザニガの「語り口」は実に融通無碍・変幻自在の展開を見せる(ガザニガ自身が「何の話をしているんだ?」と我に返るところで笑ってしまう)。だが、その「ゆるさ」にダマされてはいけない。ベースにあるのは豊富な脳科学の知見、そして政治思想・倫...

「講義」をベースに構成された本というだけあって、ガザニガの「語り口」は実に融通無碍・変幻自在の展開を見せる(ガザニガ自身が「何の話をしているんだ?」と我に返るところで笑ってしまう)。だが、その「ゆるさ」にダマされてはいけない。ベースにあるのは豊富な脳科学の知見、そして政治思想・倫理学・哲学といったジャンルを自由自在に越境・横断する知の蓄積なのだ。だから読んでいて野蛮さすら感じられる。たしかにここまで手を広げられると各分野のスペシャリストは眉をひそめるかもしれない。それもガザニガは「織り込み済み」だと思うが

Posted by

世界最高峰の学者だけが教壇に立てる「ギフォード講義」をもとにまとめられた本書で著者は、脳科学の足跡を辿りつつ、精神と脳の関係、自由意志と決定論、社会性と責任、法廷で使用されはじめた脳科学の成果の実態などを、やさしく語りかけるように論じる。行き過ぎた科学偏重主義に警鐘を鳴らし、人間...

世界最高峰の学者だけが教壇に立てる「ギフォード講義」をもとにまとめられた本書で著者は、脳科学の足跡を辿りつつ、精神と脳の関係、自由意志と決定論、社会性と責任、法廷で使用されはじめた脳科学の成果の実態などを、やさしく語りかけるように論じる。行き過ぎた科学偏重主義に警鐘を鳴らし、人間の人間らしさを讃える

Posted by

脳は、配線された無数の専用回路の集まりであり、無意識下で無数の並列分散処理を行っている。また、「意識」は、並列分散処理の結果を統合しているインタープリター・モジュールであり、総合的な単一のプロセスによって生成されるものではない。 では、何故「私」は主体性を持った自己であるとありあ...

脳は、配線された無数の専用回路の集まりであり、無意識下で無数の並列分散処理を行っている。また、「意識」は、並列分散処理の結果を統合しているインタープリター・モジュールであり、総合的な単一のプロセスによって生成されるものではない。 では、何故「私」は主体性を持った自己であるとありありと認識しているのであろうか?著者は、複数の脳の関わりについて言及する。複数の脳が関わるとにより、社会的な相互作用が発生する。他者の情動や行動をそれぞれが理解するなど。この社会的な相互作用の中に私たちがいると著者は指摘している。 私たちは意思決定装置であると同時に、これらの相互作用が脳を制約するという二層の構造を持っている。この構造が、「確かに感じる」というありありとした意識であり、責任ある動作主たる我々であると結論する。脳は物理的な機械処理をしているに過ぎないという主張から一線を画す著者の慧眼に感服。

Posted by

自由意志は存在しない。人間は脳が「〜だから〇〇した」とストーリーを作ったものを認識させられているだけ。ただ、何をしても脳が勝手に動いただけで、自分の意志は無いから悪くないとは言えない。脳が「そう動こう」とするのは習慣に左右される。出来事を自分がどう捉えて、次はどうするのか考える...

自由意志は存在しない。人間は脳が「〜だから〇〇した」とストーリーを作ったものを認識させられているだけ。ただ、何をしても脳が勝手に動いただけで、自分の意志は無いから悪くないとは言えない。脳が「そう動こう」とするのは習慣に左右される。出来事を自分がどう捉えて、次はどうするのか考えることで脳もそのように動こうとする。今した行動は過去の自分の集大成なのだなと読んでいて感じた。 ヒトは自分が正しいと思える選択ができるわけではない。最後通牒ゲームの例でもヒトとは非合理的な生き物で、無意識にそのような選択をしてしまう。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

●ニュートンの学問 p138 ニュートンは学生時代から勤勉だった。彼がケンブリッジ大学に在学中、伝染病で大学が2年間閉鎖になった。そのあいだニュートンは暖炉の前でチョーサーあたりを読み耽ることも、ビリヤードに興じたり、ビールを飲んだりすることもなく、ガリレオとケプラーを研究して新しい計算法を編み出した。

Posted by

わたしがしていることや考えていることのすべてが脳の反射なのかと思うと、多少楽になれる気がする。何かに一喜一憂して疲れることも減るといいな。

Posted by

マイケル・ガザニガという方は寡聞にして知らなかったのだが、 理解しやすくフェアな語り方をする人だ。 専門的な事柄を素人にもわかりやすく説明をする点に知性を感じる。 脳や人の精神の分野ではオリバー・サックスなんかは何冊か読んだけど、 この本はまたアプローチが違う印象。 見ている対象...

マイケル・ガザニガという方は寡聞にして知らなかったのだが、 理解しやすくフェアな語り方をする人だ。 専門的な事柄を素人にもわかりやすく説明をする点に知性を感じる。 脳や人の精神の分野ではオリバー・サックスなんかは何冊か読んだけど、 この本はまたアプローチが違う印象。 見ている対象が”人”というより器官としての”脳”って感じ (オリバー・サックスはもっと”人”を見ている印象を受ける)。 純粋な知的好奇心を強く感じるというか。 わかりやすいのは、ガザニガその人が解説上手なのもあるのだろうが、 もともと本として書き記されたものではなく、 ガザニガの講義を本としてまとめたのも理由としてあるのかもしれない。 実際、本は一冊の本としてクライマックスが用意されているわけではなく、 淡々と静かな考察と解説が続く。 正に講義を受けているかのようだ。 聴衆を相手にしているその語り口が、 この本をよりわかりやすくしている一要素なんだろう。 しかし興味深い。 自分はどこにあるんだろう。 人間も宇宙の歯車の一つに過ぎないと常に言い続けている私だけれど、 視点がマクロから離れると、 やはり心(という表現は私が使っているだけで本では使っていない)を感じずにはいられない。 だけど人ってなんだろう。 生命も物質の組み合わせであるのは確かで、 その結果として人ができて行動しているのであれば、 その人自身は自分の行動に責任があるんだろうか? という問いを投げかける一冊である。 そしてもう一つの問いは、人の理解の危うさ。 脳は辻褄を合わせたがる。 しかしながらガザニガは機能としての脳/神経を興味深く見る一方、 人としての社会性、自己責任、自由意志、はやはりあると考えているようだ。 そこは脳とは分断されて周囲の現実からそう思うのか、 脳の機能の延長上にそれを捉えているのか、 その点を訊いてみたい。 でもそうだな、 自由意志を持つことは種としての生存戦略の一つなんだろうな。 環境により柔軟に対応できるように。 だから機能の延長線上にあるとしても、 責任の所在の捉え方も、 おそらく世界の進化と淘汰の一つの篩なんだと思う。 ガザニガはもう少し読んでみたいけど、 なにぶん本のサイズがなあ。 この本も文庫で出てくれないものだろうか…。 本の格納場所が…。

Posted by