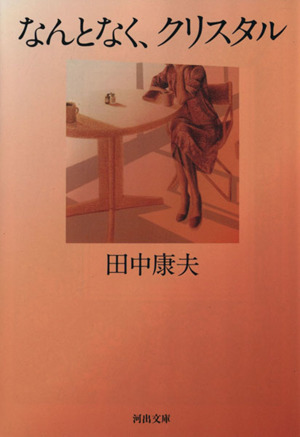

なんとなく、クリスタル 新装版 の商品レビュー

リアル80年代は経験してないけど、この時代に大学生活を送ってみたかったな… と思わされる一冊でした。

Posted by

80年代を喉から手が出るほど吸収したいと思ってる私にとってはまさにバイブル的本になりそう。確かにクリスタルですねぇ、、こんな洒落た生き方したいわぁ

Posted by

最初は注釈の多さに読みづらさを感じて物語に入り込めなかったけどだんだん慣れてきた。 知らない80年代の雰囲気を味わえた。今流行りのタワマン文学〜昭和版〜のようだった。 #ほんタメ!

Posted by

ビッグボスのオススメにて読了。タイトルだけは知っていたし、著者のことは長野県知事の印象の方が強いですが、なるほどこういう本だったんだ!という驚きが。 予備知識ナシで読んだので、左側ページを丸々注釈に充てる本著の特殊な建て付けや注釈自体の特殊性に少々気圧されつつ、なるほどストーリー...

ビッグボスのオススメにて読了。タイトルだけは知っていたし、著者のことは長野県知事の印象の方が強いですが、なるほどこういう本だったんだ!という驚きが。 予備知識ナシで読んだので、左側ページを丸々注釈に充てる本著の特殊な建て付けや注釈自体の特殊性に少々気圧されつつ、なるほどストーリー自体にはあまり意味は無いんだろうなと読んでいたらあっけなく2時間ほどで読了。 1980年当時の時代の空気をここまで濃厚に残したコト自体がまず凄いですが、読了して感じたのは、2つのサステナビリティの欠如です。 1つは、主人公たちの享楽的な暮らしや関係性。モデルやミュージシャンという職業を続けて高収入を保ちつつ、「これから十年経った時にも」関係性を保っていくことはおそらく相当難しい話です。その難しさがわかっていたからこそ、著者は主人公たちをこういう設定にしたのではと思ってしまいます。 もう1つは、国や民族としての継続性。末尾に意味深についている出生率と老年人口比率。本著のような暮らしは自然と晩婚化や子どもを持たないライフスタイルに行きつく訳で。そして恐ろしいコトに、本著記載の出生率は「1975年:1.91人、1979年:1.77人」でしたが、2024年の出生率予測は1.20人程度と、順調に消滅への道を進んでいっています。(少なくとも国際的なプレゼンスは低下し続けてますね…) https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=107273 1980年に本作品が発表されて、描かれているような暮らしに当時はみんな憧れたんでしょうか。。 2014年に続編も出ているようで、そちらも読んでみようかなと思います。

Posted by

連休を利用して祖母宅に遊びに行った際に、今年で還暦を迎える叔父の本棚から引っ張り出して読んだ。新装版ではなく河出文庫版の第三版(1983年)、やや黄ばんだ裏表紙にはバーコードは無く、刻印された価格は実に320円であった。 『なんとなく、クリスタル』は、1980年当時の「感覚で生...

連休を利用して祖母宅に遊びに行った際に、今年で還暦を迎える叔父の本棚から引っ張り出して読んだ。新装版ではなく河出文庫版の第三版(1983年)、やや黄ばんだ裏表紙にはバーコードは無く、刻印された価格は実に320円であった。 『なんとなく、クリスタル』は、1980年当時の「感覚で生きる世代」の生活を独自の視点と文体で描いた小説である。小説とは言っても、大半が地名やブランド名といった固有名詞とそれを説明する註釈で埋め尽くされたこの文章には、意外な展開や起承転結はこれといって用意されていない。描かれるのは当時の日本にもたらされていた暴力的なまでの物質的豊かさと、それを安穏と享受する裕福な若者たちの心情に尽きる。学歴、親の職業、最寄駅、住居のタイプ、飲みに行く街、お気に入りのレストランの名前、身につけるブランド、日用品や食糧を買う店。こうした記号を何よりも重要視する人々を中心に、東京に染みついた資本主義を淡々と(薄っぺらく)書き出した作品である。 特筆すべきは、これらのきわめて資本主義的な考え方や生活が冷笑的もしくは批判的に描かれているのではなく、著者・田中康夫が「そちら側」であることが、本文や註釈の行間からありありと伝わってくることである。田中康夫は東京・武蔵野に生まれ、一浪の末に(本文風に言えば)「中央線の西端付近に位置する国立(こくりつ)の文系大学」に進学、四年生時に日本興業銀行の内定を得るも留年し、その暇を利用して『なんとなく、クリスタル』を書いた。バブルを目前に控えた1980年という時代背景、成功と挫折・プライドとコンプレックスが織り混ざる経歴を鑑みると、彼の文章から滲み出る資本主義的価値観や俗物感は何ら違和感のないものと言えよう。彼は堅物な文筆家ではなく、単なる中上流家庭出身のエリート就活生に過ぎないのだから。言うなれば、本書は昭和版の「タワマン文学」と言ったところだろうか。 もっとたくさんのお金が、もっと良い肩書が、もっと高級なブランド品が、もっと好立地で広くて綺麗なマンションが、もっとイケてる恋人が欲しい。もっと周りからすごいと、かっこいいと、羨ましいと思われたい。日本が相対的に特段豊かな国ではなくなり、今後も衰退の一途を辿ることが目に見えている現代においては、こうしたギラギラした価値観を顕にする人々はもはや港区周辺でしか見られなくなった。一方で、資本主義的な物欲が人々の間から無くなったわけではない。給料は上がらず、税金と社会保障費が上がり、不動産価格を中心に物価が高騰し、ほとんどの人が「物質的に豊かである」と感じられなくなった現代だからこそ、資本主義の「勝者」に対するルサンチマンは1980年当時と比べても肥大化しているとも言える。『なんとなく、クリスタル』を読んだ感想は、当時の若者と今の若者の間でどう違うのだろうか。「このような生活がしたい、羨ましい」と思う人が多いのか、「くだらない価値観だ、空虚だ」と感じる人が多いのか。はたまた、「そうだそうだ、良いモノやイケてる人に囲まれてないと生きてる意味ない」と同意する人が多いのか。おそらく読んでことのない人の方が多い同世代に是非読んで欲しい一冊。

Posted by

自分が生まれていない1980年代前半の空気感が伝わってきて、貴重な体験ができたと感じる本だった。 物語自体に抑揚はなくて、当時の日常そのものが切り取られているような内容は、興味深かった。

Posted by

巻末で高橋源一郎さんが激奨しているけど、80年代のアーバンでアッパークラスの若者の日常の雰囲気をそのまま描写したという意味では見事なのかもしれない。 オスカー・ワイルドやスコット・フィッツジェラルド的アッパークラスの苦悩には近づけず、ただ淡々と80年代の都会の若者的風景とその薄い...

巻末で高橋源一郎さんが激奨しているけど、80年代のアーバンでアッパークラスの若者の日常の雰囲気をそのまま描写したという意味では見事なのかもしれない。 オスカー・ワイルドやスコット・フィッツジェラルド的アッパークラスの苦悩には近づけず、ただ淡々と80年代の都会の若者的風景とその薄い感覚を結末も無く描いただけ。 それ故に前時代的文学のアンチテーゼとして同時代を生きた若者にとって真実なのだ、と源一郎さんも言いたいのだろうけど。 ピチカート・ファイヴを聴いている時にロスジェネの僕たちが共有できた感覚をこの小説を通じて80年代の若者たちは感じたのだろうか、と思ったりする。 風俗とその時代の気分のカットアップ。 蛇足だけど、某社会学者の古市憲寿はこの小説の世界観を模倣してると思うけど、2000年代以降にそれやるのほんとダサいからやめた方がいいと自分は思っている。

Posted by

80年代初頭の若者文化を描いた作品。 左頁に連なる膨大な注釈が、記号的消費に耽る当時の若者に対する皮肉の様で面白かった! ただ、主人公の恋愛美学はともかく、生活観や消費行動には少し共感してしまう。

Posted by

意外とインスタ世代に通じるものを感じる。 年代的な話は、注釈読んでもわからん。 でも、一番衝撃なのは、最後のページの、 高齢化に関する統計データ。 このクリスタルな世代で日本のいい時代が終わることを予言しているのか。

Posted by

こどものころに評判となったという記憶があって手に取った。いぜん読もうとして途中で投げた覚えがあるのだが、今回はすんなり読めた。若い男女の話で、それ自体はどうということはないのだが、たくさんつけられた注釈を通して、執筆された80年当時の風俗というか東京の風景が見えるようで楽しめた。

Posted by