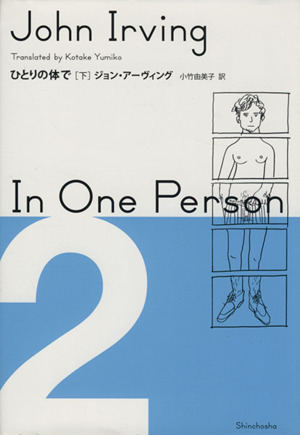

ひとりの体で(下) の商品レビュー

難しいテーマに、この人は相変わらず果敢に、軽やかに、取り組むなあ。上巻で思わず付箋を貼った言葉が、最後に毅然と現れてきて、巧いなあ、ちゃんと落としてくるなあ、そして信頼出来るなあ、と改めて感じたことよ。

Posted by

上下巻読むのに時間がかかりました。 同性愛とかに興味がないからか共感することができませんでしたが、こういう世界もあるというメッセージがこもった一冊なんでしょうね…

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

上巻は手探りで読んでいたのだが後半からだんだんと物語が展開していき、続きが気になる!というタイミングで下巻につづく。 やおいには詳しくないので、「トップ」と「ボトム」が「攻め」と「受け」いう意味に気がつくのに時間がかかってしまった。あと、主人公の母親が行っていた「プロンプター」というのは舞台での立ち位置を決めたり役者が台詞を忘れたときに指南する役のことです。演出とはまた違う立ち位置。 両性愛者が、同性愛者とのコミュニティに受け入れられないという疎外感。かつての同級生で主人公と一緒に旅行に行き、その後はクリスマスカードだけのやりとりで会っていなかったアトキンスとの再会、そして病床のシーンは圧巻。あらためてアーヴィングは「きつい」シーンを描くのが凄い。感服である。 この本は60年台から現代に至るまでのアメリカの歴史を描いている。同級生がベトナム戦争にとられ、ケネディが撃たれ、俳優のレーガンが大統領となり、同性愛者が病魔に冒され、なつかしい人々は年を取り、別れを告げ、それでもわたしたちは生きていく。人生はシェイクスピアになぞられ、人間関係は『ボヴァリー夫人』に重ねられる。 エイズ患者とどう向き合うかというのは世界的に80年代における大きなテーマであったかと思うが、マイケル・カニンガムも『めぐりあう時間たち』や『この世の果ての家』でこのような80年代の空気を描いていたと思い出す。フランスでは、まさにエイズの当事者になりながらもその現状を書き続けたエルヴェ・ギベールの作品なども思い出される。 もはやアーヴィングはもはやこの後に新作がでるかどうかもあやぶまれる歳になってしまった。この作品ではディッケンズ、シェイクスピア、フローベールの著作を読んでいないと作者が小説に仕込んだ意味が分かりにくいところがあるだろう。逆に、ある程度の読書の経験を前提としているのであれば、そういった読者を満足させる作品、本好きの人々に向けた本である。同性婚は認められる社会になりつつある。そして何よりも、このような作品を受け止められるアメリカ社会に嫉妬する。 主人公が両性愛者であるがゆえにある種のコミュニティには受け入れられないという疎外感を持ちながらも、それゆえに愛情と性愛だけの関係ではく、同性も異性にも対して強い友情で結びつく関係もあり、特に幼なじみのエレインの存在には救いがある。 レッテルを貼らないで、自分を分類しないでという主張。こういった物語を必要としている人、興味深く読める人、日本に生きるセクシュアル・マイノリティの人々がこの本を手にとることがどのくらいあるのだろうか。願わくば、どうかこの作品がひとりでも多くの必要なひとの手に渡る機会がありますように。

Posted by

腐女子って単語があって、全く意味が分からなかったのだけれどこの小説を読んで自分はそれにあたることが分かった。足穂の少年愛の美学から始まり私の腐女子歴は始まったばかり。但し、小説に限る。

Posted by

引っかかることの少なさと、良くもわるくも映画をみているみたいで好みから外れそう、とちょっと引いて読んでいたものの、読むのに時間がかかった(ダラダラ読んだ)のが逆によかったのか、ひとの一生に勝手に添った気持ちになる。 彼等の友情と恋愛の境目の曖昧さや、もしかしたら友情は普通の恋愛よ...

引っかかることの少なさと、良くもわるくも映画をみているみたいで好みから外れそう、とちょっと引いて読んでいたものの、読むのに時間がかかった(ダラダラ読んだ)のが逆によかったのか、ひとの一生に勝手に添った気持ちになる。 彼等の友情と恋愛の境目の曖昧さや、もしかしたら友情は普通の恋愛よりも長続きする、というある種の達観は、当人ではないせよわかる気がするし、実際身近なゲイはこうだったなと、なんだかあれやこれやぐるぐる考えつつも抱えていた秘密が溶け出してからの色々を経たラストはじんわり胸を打つ。 不思議なことに読んでいる最中より、本を閉じてからのほうが気になるという、やっぱり変わった読み心地の小説だったけれど、アーヴィングって『サイダーハウス・ルール』のひとだったと思い出して、もしかしたら読み返す程味がでるのかも。

Posted by

- 1

- 2