オオカミの護符 の商品レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

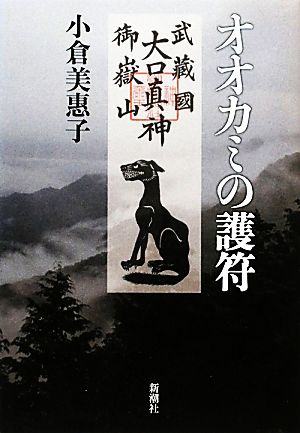

川崎市宮前区土橋に生まれ育った著者が、実家に張られている「オオカミの護符」から出発して、空間的には関東一円から信州に至るまで、時間的には縄文時代にまで拡がりを持つ「オイヌさま」の信仰と、それを守る人々を描いてゆく。表紙の装丁も実に魅力的だし、あとがきも心にしみる。ほんとうに貴重な記録。

Posted by

今年の初詣は、御岳山でした。気持ちのいい山道がお気に入りで、それから奥トレやにわ大授業でも訪ね、御師の方とも知り合って。もっと御岳山について知ってみたいと思って読んでみた一冊。筑波山から横浜まで関東平野を一望できる御岳山に暮らす御師と、平野で暮らしてきた人たちのつながりやかつての...

今年の初詣は、御岳山でした。気持ちのいい山道がお気に入りで、それから奥トレやにわ大授業でも訪ね、御師の方とも知り合って。もっと御岳山について知ってみたいと思って読んでみた一冊。筑波山から横浜まで関東平野を一望できる御岳山に暮らす御師と、平野で暮らしてきた人たちのつながりやかつての暮らしを支えてきたオイヌさま(ニホンオオカミ)のこと、信仰の様子から僕らが根っこで大事にしている価値観まで見えてきたり、過去と今、自分と地域、小さな歴史と大きな歴史をつなげることもできるとても価値のある1冊だと思いました。一度、御岳山に登ってみてから読んでみるのがいいかもしれませんね。

Posted by

「このノン」(変な略)より。 ハズレもあるのな。映画を観たい。 どんなんかなーと想像するのが楽しかった。

Posted by

狼という獣の美しいフォルム、執拗かつ獰猛な一面を持ちながら、家族愛にあふれる生態・習性に惹かれた結果、大口真神信仰に興味を持って購入した書籍。写真や筆者の実際の取材に基づいた情報が多く、興味深く読むことができました。

Posted by

川崎市宮前区土橋、東急田園都市線の鷺沼と東名川崎ICの間にあり、昭和40年代前半までは農家が中心だった所だが昭和41年の溝ノ口ー長津田間の延伸と住宅開発により鷺沼、多摩プラーザはベッドタウンとして発展した。この辺りの経緯は最近の日経の特集に詳しい。 現在では7000世帯を超える...

川崎市宮前区土橋、東急田園都市線の鷺沼と東名川崎ICの間にあり、昭和40年代前半までは農家が中心だった所だが昭和41年の溝ノ口ー長津田間の延伸と住宅開発により鷺沼、多摩プラーザはベッドタウンとして発展した。この辺りの経緯は最近の日経の特集に詳しい。 現在では7000世帯を超える土橋だが元々農家だった50軒ほどの間には今でも御嵩講の伝統が続いている。著者の実家では蔵に「オイヌさま」の護符をはり、多摩川上流の武蔵御嵩神社へ毎年御嵩参りを続けている。講の寄付金で旅費と再選を集めくじ引きで決めた代表者が代参するのだが、跡取り息子は15才になると村社会にデビューし御嶽講に参加する。土橋から歩いて立川辺りで一泊し、御嶽に泊まって代参した後山梨の石和温泉まで足を伸ばすのが楽しみだったと古老が語っているのが微笑ましい。距離としては倍近くの行程になるのだが。 関東一円に有ったオオカミ信仰や山岳信仰とヤマトタケルの東征の伝説、農作の吉凶を占う太占(フトマニ)の読み方やその結果から今年の天候を予測する農家など、古代の神事が現代にも生き残っている姿を撮った映画「オオカミの護符」は2008年に完成し、それを書籍化したのが本書だ。こういう地味な本が発行後半年で8刷まで売れているのは当時の記録を残したいと思う人が多いからなのか。 オオカミ信仰は農作物を食い荒らす猪や鹿を補食してくれることから、山岳信仰も農作物を奉納し、豊作を祈るところからなので後継者がへるとこの伝統もいつまで続くかは危うい。三峯神社の獅子舞も「自分の世代が死んだら、終わります。確実に」と巻末に紹介されている。

Posted by

ひさしぶりに、読んで損したと思った本に出会った。数年に1度しか出会えないので、うれしいかぎりだ。 映画が先にある、という事情は理解するとしても、1冊の本として完結していない。なぜ、なぜ、といくつもの疑問符を浮かべていくのに、それに対する回答はなし。ふわっとかつ紋切り型の推測が入...

ひさしぶりに、読んで損したと思った本に出会った。数年に1度しか出会えないので、うれしいかぎりだ。 映画が先にある、という事情は理解するとしても、1冊の本として完結していない。なぜ、なぜ、といくつもの疑問符を浮かべていくのに、それに対する回答はなし。ふわっとかつ紋切り型の推測が入ってそれで終わり。せっかく現場の人へのインタビューを行っているのに、それを裏付ける文献への調査はなし。「オオカミの護符」を巡るのだが、巡っているだけで何の見解もなし。じゃあなにが書かれているのと問われると、何も思い出せない。そんな本。 ドキュメンタリー映画だとそれでもなりたってしまう、というのはある意味発見だなあと思った。映像は映像だけで資料的価値があるのだろうけれど、この本には価値はない。以上。

Posted by

参拝講の、さらに山犬(オオカミ)信仰を知るドキュメンタリー。 驚いたのは「講」が今現在も行われている事。しかしそれが江戸明治から住んでいる「旧家」の人間だけだったりするのにも驚いた。その旧家の出である著者さまが、今まで見向きもしなかった地元の歴史に興味を持ち、調べ、記録していくと...

参拝講の、さらに山犬(オオカミ)信仰を知るドキュメンタリー。 驚いたのは「講」が今現在も行われている事。しかしそれが江戸明治から住んでいる「旧家」の人間だけだったりするのにも驚いた。その旧家の出である著者さまが、今まで見向きもしなかった地元の歴史に興味を持ち、調べ、記録していくという内容。 これは地元の人に是非読んでもらいたい!地元というのは武蔵国。私も武蔵国の生まれだが、読んでいるうちに自分の中にある地元愛を再確認させられる。 旧家の著者さまはこれからどうするのだろう?ただこれからも淡々と記録していくだけなのか、新旧住民の架け橋となり歴史を途絶えさせず続けていくのか。それがちょっともどかしい。 続編があったら読みたい一冊。

Posted by

首都圏のベッドタウンとしてすっかり開発されてしまった町に生まれた著者は、実家の倉に貼られたオオカミが描かれた護符に引きつけられるように、オオカミ信仰そしてその先の山岳信仰の世界へと惹き込まれていきます。 様々な「講」と呼ばれる民間信仰のようなものがあったことは、石碑を尋ね歩くな...

首都圏のベッドタウンとしてすっかり開発されてしまった町に生まれた著者は、実家の倉に貼られたオオカミが描かれた護符に引きつけられるように、オオカミ信仰そしてその先の山岳信仰の世界へと惹き込まれていきます。 様々な「講」と呼ばれる民間信仰のようなものがあったことは、石碑を尋ね歩くなかで知ってはいました。 しかし、まさかいまだにそれが続いているとは・・正直、驚きました。 しかも続いているその土地、地域は首都圏の中、私から見れば都会もいいところです。 そこで続いているのなら、身近にもきっと続いているんでしょうね・・。 しきたりや儀式のようなものがあり、その様子は生き生きと描かれています。 とても分かりやすい文章で、非常に興味深く読めました。 山へ詣でる里の人たちを迎える、山の人たちもしっかりと伝統を守っています。 山に囲まれ、自然に抱かれて暮らすというのは、身近になにか特別な存在を感じるのかも。 神様とか、お山とかを敬う気持ちって、自然と湧き出るようなものなのかもしれません。 仏教に取り込まれたり、廃仏毀釈の波に遭ったり・・いろいろありながらもずっと続いてきたこうした風習って、日本人・・というか人間の根っこのところになんかつながってる感じがしました。 民間信仰とかに興味のある方は楽しく読めると思います。 でも、入門書的かな・・詳しい方には物足りないかも・・^^;。

Posted by

[関連リンク] Twitter / tabbynekomi: 小倉美恵子著「オオカミの護符」読了〜。ドキュメンタリ ...: https://twitter.com/tabbynekomi/status/266046439313006593

Posted by

ふらりと本屋さんに寄っただけなのに、何故かその本の収まっている棚まで行って、迷わずその本を取り出す。こういうのは、もう本が私を呼んでいたと思っても間違いのでは無いかと思う。 読んでみると、初めて読んだのではないような不思議な気持ちになる。農家の暮らしやほんの2代前の祖父母の暮らし...

ふらりと本屋さんに寄っただけなのに、何故かその本の収まっている棚まで行って、迷わずその本を取り出す。こういうのは、もう本が私を呼んでいたと思っても間違いのでは無いかと思う。 読んでみると、初めて読んだのではないような不思議な気持ちになる。農家の暮らしやほんの2代前の祖父母の暮らしでさえほとんど何も知らない自分の中に、記憶にさえないにもかかわらず確かに流れているもの。今読むべくして読む事ができたとしか思えない。

Posted by