これが見納め の商品レビュー

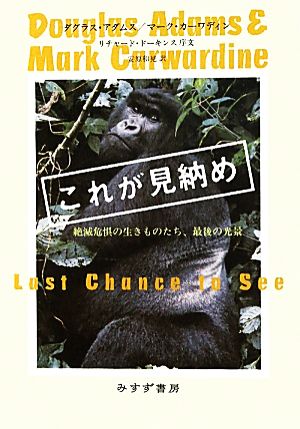

SF作家による冒険譚? シニカルなユーモア溢れる文章で、絶滅危惧種に会いにいくというテーマは重いが、非常に面白い 「ゴリラは畏るべき生きものだと言われる。わたしもそこに自分なりの感想を付け加えたい。ゴリラは畏るべき生きものである。」 「人類は、他者の経験から学ぶことができると...

SF作家による冒険譚? シニカルなユーモア溢れる文章で、絶滅危惧種に会いにいくというテーマは重いが、非常に面白い 「ゴリラは畏るべき生きものだと言われる。わたしもそこに自分なりの感想を付け加えたい。ゴリラは畏るべき生きものである。」 「人類は、他者の経験から学ぶことができるという点でほぼ唯一の動物であり、またそうするのをどう見てもいやがっているという点で大いに際立った動物でもある。」

Posted by

淳水堂さんの感想に刺激されて読んでみる。著者のひとりは「銀河ヒッチハイク・ガイド」のダグラム・アダムスではありませんか。しかも序文はドーキンス博士。世界の絶滅危惧種の動物を見に行くBBCのラジオ番組の書籍化とのことですが、そのただ「見に行く」と断言する姿勢や同行する動物学者らとの...

淳水堂さんの感想に刺激されて読んでみる。著者のひとりは「銀河ヒッチハイク・ガイド」のダグラム・アダムスではありませんか。しかも序文はドーキンス博士。世界の絶滅危惧種の動物を見に行くBBCのラジオ番組の書籍化とのことですが、そのただ「見に行く」と断言する姿勢や同行する動物学者らとの珍道中が最高に面白くお腹が捩れる。ただ面白おかしいだけでなく、絶滅を回避するための動物保護の活動と、その活動にともなって生ずるどうしようもなく愚かな行為があまりに皮肉すぎ。さらに著者の手にかかって心にグッサリと刺さり笑いながらも切なく涙がこぼれる。序文ではその著者への愛が溢れ出ていてまた涙する。独りよがりで薄ぼんやりした自分褒め文学を読むより100倍すばらしい。 例えばコモドドラゴンの章のタイトルは「ここにチキンあり」。なぜチキンなのかは読んでのお楽しみですが、メッセージは強烈。著者は動物学者でもないし生物学者でもないから絶滅危惧動物の生態についてはまったく触れられていない。笑。著者のシニカル・フィルターを通した動物を取り巻く人間たちの描写が鋭く、しかし進化論の核心なんかは的確についていて都合のいいようには解釈していないから心にいつまでも残ってしまう。マウンテンゴリラの章ではゴリラに人類の言語を教えようとする実験への疑問をあらわにしています。「わたしたちはかれらの声に耳を貸そうとしない。なのに、類人猿が語ることにならなぜ耳を貸すと思うのだろう。」科学という体裁を取りつつも傲慢なわれわれ。こういうリアルで非情な感じが夢見がちな緩いフィクションとの最大の違いなのだと感じてしまいます。 ぐっさりツッコミながらも著者の視点にはまだ切ない愛があるから一方的に断罪するようなXX警察のようにはならない。自分にはこんな目線はもてるだろうか。ユーモアって大事だと再認識。もう一回銀河ヒッチハイク・ガイド読み直して鍛え直すかな。こんな素晴らしい本に出会えたのもこのサイトのおかげか。淳水堂さんにも感謝です。この本はもっと読まれてもいいはずだと心底思います。

Posted by

動物を見に行くまでの珍道中がメインの本。もうちょっと動物の生態について読めると思っていたので、物足りなさは感じるが、ダグラス・アダムスという人やその作品を知っていればより楽しめるんだろう。ラジオ番組が元だとこうなるかな。

Posted by

序文を書いてるリチャード・ドーキンスって「利己的な遺伝子」のリチャード・ドーキンスだよな? 本文もなんか妙な調子があって面白そうだし、と思って読んでみて、もっと大事なことを見逃しているのに気づいた。ダグラス・アダムスって「銀河ヒッチハイク・ガイド」のダグラス・アダムスじゃん! ...

序文を書いてるリチャード・ドーキンスって「利己的な遺伝子」のリチャード・ドーキンスだよな? 本文もなんか妙な調子があって面白そうだし、と思って読んでみて、もっと大事なことを見逃しているのに気づいた。ダグラス・アダムスって「銀河ヒッチハイク・ガイド」のダグラス・アダムスじゃん! 本書はドタバタコメディSFではなくて、絶滅危惧種の生き物たちに会いに行くドキュメンタリーのはずなんだけれど、ほとんどドタバタコメディドキュメンタリーだった。相棒の動物学者マークを始めとする登場人物たちも、「銀河ヒッチハイク・ガイド」のへんてこな登場人物たちに勝るとも劣らない変人揃い。あの珍道中をこんなところでもう一度読めるとは思わなかった。 著者の語り口はあくまでも軽いが、ふざけたり、茶化したりしている感じはしない。深刻ぶりはしないが、ドライでユーモラスな語り口にニヤニヤしながら読み進めるうちに、絶滅の淵に追いやられている生き物たちの悲しみがじわじわと迫ってくる。 そういえば、「銀河ヒッチハイク・ガイド」も、「銀河ハイウェイ」の建設の邪魔になる地球がいきなり破壊される、というオープニングだった。ぼくらは似たようなことをやっているんだな。 思いがけない良書だった。

Posted by

私は動物が好きでいろんな人が書いた動物関連の本を読んだけど、本当に優れた作家が書いた動物の本というのは読んだことがなかったかも。 大好きなSF小説、銀河ヒッチハイクガイドの作者ダグラス・アダムスが書いた、絶滅に瀕している動物を見に行った時の旅行記(?)は、ユーモアの聞いた語り口で...

私は動物が好きでいろんな人が書いた動物関連の本を読んだけど、本当に優れた作家が書いた動物の本というのは読んだことがなかったかも。 大好きなSF小説、銀河ヒッチハイクガイドの作者ダグラス・アダムスが書いた、絶滅に瀕している動物を見に行った時の旅行記(?)は、ユーモアの聞いた語り口で最高です! 翻訳も原文の味を良く出してると思ったけど、原文で読みなおしたいなぁ。 動物好きにもダグラス・アダムス好きにもおすすめの1冊!

Posted by

人と動物の関係を主観的・客観的に語っている。随所にユーモアが光る。 今読むと当時の状況との差について考えさせられる。熱意のある人々にも関わらず状況はあまり改善していない。

Posted by

ウィルコックス博士のヴェノモスの中で言及されていたので気になって手にとってみたら、カカポの話もあったので飛びついた。果たしてカカポのみにあらず全編非常に面白かった。前半はちょっとスロースタートだが後半はトップスピードで面白いです。もちろん肝が冷えます。"The Hitc...

ウィルコックス博士のヴェノモスの中で言及されていたので気になって手にとってみたら、カカポの話もあったので飛びついた。果たしてカカポのみにあらず全編非常に面白かった。前半はちょっとスロースタートだが後半はトップスピードで面白いです。もちろん肝が冷えます。"The Hitchhiker's Guide to the Galaxy"のオーサーと動物学者がBBCの番組の撮影で世界の絶滅寸前種を取材したときのダグラスがみたアウトテイクな、非常に西欧人的な視点ではあるがとてもフェア、実に率直で真面目で多くの人に読んでもらいたいと思う、良著。

Posted by

「銀河ヒッチハイクガイド」のダグラス・アダムスがこんな本を書いてたとは。高野秀行さんのブログで知った。さすが著者のこと、一ひねりも二ひねりもある書き方の中に、鋭い洞察があって興味深かった。 著者はBBCの番組のレポーターとして、絶滅に瀕した生き物を見にあちこちへ出かけていく。ア...

「銀河ヒッチハイクガイド」のダグラス・アダムスがこんな本を書いてたとは。高野秀行さんのブログで知った。さすが著者のこと、一ひねりも二ひねりもある書き方の中に、鋭い洞察があって興味深かった。 著者はBBCの番組のレポーターとして、絶滅に瀕した生き物を見にあちこちへ出かけていく。アイアイや、コモドオオトカゲ、キタシロサイ、カカポ、ヨウスコウカワイルカなどなど。わたしが一番面白かったのは、コンゴにマウンテンゴリラを見に行った章。ヒトと祖先を同じくするゴリラは、間近で見るとやはりたたずまいが非常に「人間らしく」、どうしてもいったい何を考えているのかと思わずにはいられないのだそうだ。著者はそうした擬人化を厳しく排そうとするが、その葛藤を書いたところが面白かった。 「ゴリラの顔を見ると『どういう生物かわかった』と思ってしまうが、じつはわかっていない。というか、安易で抗しがたい思い込みによって、理解するわずかな可能性を実際には封じているのだ」 「そのうち、ゴリラの知性を判断しようとするとはなんと思いあがったことか、という気がしてきた。人間の知性は、どんな意味でも知性を測る基準というわけではないのに。そこで、向こうがわたしたちをどう見ているか想像しようとしたが、当然ながらそれはほとんど不可能だ。想像に基づくギャップに橋をかけようとすれば、どうしてもなんらかの仮定が必要になるが、言うまでもなくその仮定を設けるのはこちらだし、自分でも仮定していると気づかずにする仮定ぐらい、誤解を引き起こしやすいものはない」 「わたしはまたゴリラの目を見た。知恵と知性を感じさせる目。それを見ていると、類人猿に言語を-人間の言語を教えようという試みに対する疑問がわいてくる。(中略)もともとそのなかから生まれたのでない言語で、かれらの生を語ることができるとでも思うのだろうか。ゴリラがまだ言語を獲得していないのでなく、人類がそれを失っているのではないだろうか」 ここにあるのは、欧米流の独善主義とは無縁の考え方だ。著者は、別のところで宣教師の一団と飛行機に乗り合わせたとき、「わたしは宣教するというのが好きではない」とはっきり書いている。ここも面白いので引用しておこう。 「わたしは神を信じていない。少なくとも、英国で英国人のために発明された神は信じていない。あれはとくに英国的なニーズを満たすためにでっちあげられたものだ。(中略)ああいうのを信じる人たちは、仲間内で信じるだけにして、発展途上国に輸出するのはやめてほしい」 これは一面では、まさに英国流のクールで皮肉なものの見方だろうが、極東の島国人としてはやはり共感してしまう。「欧米」とつい一括りに考えがちだが、「宗教国家」アメリカとは根っこが違うと感じる。 自然保護をやみくもに訴えるような本ではなくて、いろいろ考えさせられる。ただ、著者得意のクールでひねった書きぶりで(もちろん、笑えるところも多いが)、結局どういうことなのか、ややわかりにくい箇所が幾つかあり、そこがちょっと残念。

Posted by

原題は「Last Chance to See」で、筆者らが絶滅危惧の生物(動物、鳥類。爬虫類)を世界中に見に行ったルポである。 これらは行くだけでもたいへんな僻地にわずかにいるだけであり、その旅行記というか苦労記でもあるが、それをイギリス人らしいユーモラスというか皮肉というか...

原題は「Last Chance to See」で、筆者らが絶滅危惧の生物(動物、鳥類。爬虫類)を世界中に見に行ったルポである。 これらは行くだけでもたいへんな僻地にわずかにいるだけであり、その旅行記というか苦労記でもあるが、それをイギリス人らしいユーモラスというか皮肉というか読む分にはおもしろく描いている。実際には、ものすごくたいへんだったに違いない。 初刊は1990年で初邦訳は2011年であるが、内容的には決して古いものではない。今なお、それらの絶滅危機は去っていないし、人生を賭けてそれらを守る人々がいるのだ。 ニホンウナギやクロマグロなど我々にとって身近な問題でもあるのだ。もっともっと話題になって、広く読まれてほしい本である。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

世界一珍しくて世界一絶滅の危機に瀕している動物を見に行く旅行記。 軽快な表現力がおかしくてつい笑ってしまう文章の数々。率直に感じたことがこちらにも素直に伝わってくる。 すべての生き物は環境を構成する要素であり一種でも欠けると生態系のバランスが崩れてしまい、いずれは人類の生き残りに深くかかわっていくという人類中心主義での生物保護観点が私はあまり好きではないので、著者の感じ方や皮肉には好感がもてる。 絶滅が近い動物を保護するのは当然として、人類の人口増加を食い止めなくては本当の意味で保護にならないのではないかと感じる。

Posted by