これが見納め の商品レビュー

『銀河ヒッチハイクガイド』は1978年にイギリスBBCからラジオドラマとして放送され、その後出版されて世界中で大ヒットしたSFコメディ小説だ。そして、そのユーモアと風刺にあふれた小説の著者、ダグラス・アダムスの著作でしかも『利己的な遺伝子』のリチャード・ドーキンスが序文を書いてい...

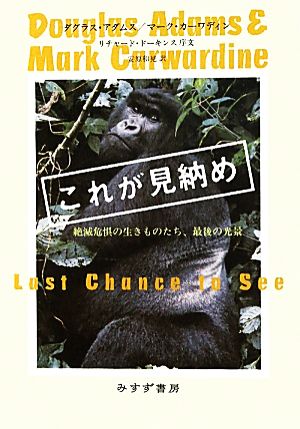

『銀河ヒッチハイクガイド』は1978年にイギリスBBCからラジオドラマとして放送され、その後出版されて世界中で大ヒットしたSFコメディ小説だ。そして、そのユーモアと風刺にあふれた小説の著者、ダグラス・アダムスの著作でしかも『利己的な遺伝子』のリチャード・ドーキンスが序文を書いているとなれば、読まないという選択肢はあり得ないのが本書『これが見納め』なのだ。 ダグラス・アダムスは動物学者のマーク・カーワディンと共に、絶滅が危惧されている生きものたちに会うために様々な地を訪れる。マダガスカル島のアイアイ、コモド島のコモドオオトカゲ、ザイールのキタシロサイとマウンテンゴリラ、ニュージーランドの太っていて飛べないインコのカカポなど、当然のことながら、絶滅が危惧されている動物が生息しているのは人が訪れるのが困難な場所であることが多い。渡航先との連絡が取れなかったり行き違ったりにイライラし、腐敗した官僚達の対応に辟易し、命がけと思える小型機やヘリコプターに肝を冷やしながら現地にたどり着くと、蜘蛛の巣だらけの小屋に泊まりながら毎夜ジャングルをかき分けたり、灼熱の太陽が照りつけるサバンナで迷子になったりしながら目当ての動物を探し歩く。その様子がユーモアとウイットに富んだ表現で、数々の滑稽な逸話を挟みながら生き生きと描かれているのだから、ページを捲る毎に思わず笑ってしまう。しかし、根底にあるのはその動物を絶滅の危機に追いやった人間の愚かしさへの怒りであり、絶滅から救おうと必死で取り組んでいる人達への敬意であり、絶滅を免れるようにとの祈りである。生物種はどれもその生態系を支える存在であり、ある種が絶滅すればヒトを含む他の多くの種も多大な影響を被る。非常な速さで多くの生物種が絶滅し続けている現在、人は環境保全と生態系の維持について真剣に考えるべきだろう。マーク・カーワディンは結びの言葉で、生物種を絶滅から救うことの一番大切な理由をこう書いている「それはきわめて単純な理由-かれらがいなくなったら、世界はそれだけ貧しく、暗く、寂しい場所になってしまうからなのである」。至言である。 本書はダグラス・アダムスがコメディ作家としての本領を発揮した大変面白い本であると同時に、環境保護活動家として絶滅危惧種の現状と保護の難しさ、大切さを訴えている本なのだ。数々の写真とともに楽しんで読みながら地球環境問題について考えて欲しい。

Posted by

思ったよりおかしくないがところどころクスクス笑える。「ここにチキンあり」の章がベスト。動物本はやはり学者が書いたものが、本人もおかしいので面白いと思う。

Posted by

二十年以上も前の作品だが、内容的には現在でも全然通用するし、人間はそこからあまり進歩もしていないんだなと痛感。 印象的な一文 「これほど多くの人々が、サイやインコやカカポやイルカなどの保護に打ち込んでいるのは、この理由があればこそだ。それはきわめて単純な理由ーかれらがいなくなっ...

二十年以上も前の作品だが、内容的には現在でも全然通用するし、人間はそこからあまり進歩もしていないんだなと痛感。 印象的な一文 「これほど多くの人々が、サイやインコやカカポやイルカなどの保護に打ち込んでいるのは、この理由があればこそだ。それはきわめて単純な理由ーかれらがいなくなったら、世界はそれだけ貧しく、暗く、寂しい場所になってしまうからなのである」

Posted by

絶滅の危機に瀕している動物達の見聞録。ダグラス・アダムスのウィットが楽しめる。 絶滅危惧種を保護する理由は生態系の微妙なバランスを保つためでもあるが、彼らがいなくなれば世界はそれだけ貧しく、暗く、寂しい場所になってしまうというシンプルな理由は共感できる。

Posted by

最近読んだ漫画で、いつの間にかミノムシが絶滅危惧種になっていることを知りまして、いささかショックを受けました。 明らかな害虫で、気持ちの悪い虫なんだけど、この世からいなくなり、もう二度と会えないと寂しいですよね。 種の絶滅が生態系に及ぼす影響が云々とは言わずに「彼らがいなくなると...

最近読んだ漫画で、いつの間にかミノムシが絶滅危惧種になっていることを知りまして、いささかショックを受けました。 明らかな害虫で、気持ちの悪い虫なんだけど、この世からいなくなり、もう二度と会えないと寂しいですよね。 種の絶滅が生態系に及ぼす影響が云々とは言わずに「彼らがいなくなると寂しい」という目線で、絶滅危惧種に出会う姿勢は心にすっと入ってきます。 著者は『銀河ヒッチハイクガイド』のダグラス・アダムス。旅行過程の描写がユーモラスで、不意にスケールの大きな話を繰り広げたりするので、読んでいて飽きません。名著! ★取り上げられている絶滅危惧種たち アイアイ(マダガスカル島) コモドオオトカゲ(インドネシア) キタシロサイ、マウンテンゴリラ(旧ザイール) カカポ(ニュージーランド) ヨウスコウカワイルカ(中国) モーリシャスチョウゲンボウ・コーヒーノキ(モーリシャス島、ロドリゲス島)

Posted by

ユーモアSF作家が自然科学者とともに、世界各地の絶滅しかけている動物たちを訪ねていったエッセイ集。原著は1990年の発行だが、古さなどまったく気にならないほど面白い。ふきださずには1ページも進めないくらいだ。写真のキャプションからしてこんな調子である。「腐らない形で携帯された4羽...

ユーモアSF作家が自然科学者とともに、世界各地の絶滅しかけている動物たちを訪ねていったエッセイ集。原著は1990年の発行だが、古さなどまったく気にならないほど面白い。ふきださずには1ページも進めないくらいだ。写真のキャプションからしてこんな調子である。「腐らない形で携帯された4羽のニワトリは、根深くも恐るべき疑惑を抱いてこっちをにらんでいて、こちらにはその疑惑を晴らす資格がまるでない」。読者をたっぷり笑わせつつも、人間の愚かさと思いあがりをちくりと戒める良書。

Posted by

絶滅が危惧されている動物たちを見に、SF作家と動物学者が世界各地へと旅する様子をルポした本書は、種の絶滅を追跡・検証する社会派の告発書ではなく、しばしば声を出して笑わずにはいられない、抱腹絶倒の一冊だ。絶滅寸前の動物に会うためにはトンデモない苦労があり、悲劇と喜劇は紙一重。その...

絶滅が危惧されている動物たちを見に、SF作家と動物学者が世界各地へと旅する様子をルポした本書は、種の絶滅を追跡・検証する社会派の告発書ではなく、しばしば声を出して笑わずにはいられない、抱腹絶倒の一冊だ。絶滅寸前の動物に会うためにはトンデモない苦労があり、悲劇と喜劇は紙一重。そのことを呵呵大笑の筆致で綴った本文は、読者に笑われるのを今か今かと待っている。 一方で、地球の生態系は人間が原因で多くの生き物を失ったが、本書では失われたものが何かをよくわかっている人たちが、被害を最小限に食い止めようと奔走している姿もコミカルに描かれる。彼らは狂信的にも見えるが、それは我々が何を失ったかを知らないだけなのかもしれない。なぜなら、著者らがカカポ(オウム目の鳥)に出会う章では、読者はクスクス笑った後に、突然熱い想いに胸を衝かれるのだ。我々は、彼らに何をしてしまったのかと。 「彼ら(絶滅危惧種の動物たち)がいなくなったら、世界はそれだけ貧しく、暗く、寂しい場所になってしまう」。本書は、こうした危機感を広めることに、一役も二役も買うだろう。

Posted by

数年前にgoogle電卓で有名になった「人生、宇宙、すべての答え」の『銀河ヒッチハイクガイド』の著者ダグラス・アダムズの本。 初刊は1990年刊行だが、本書が初めての日本語訳。 BBCラジオの取材の一環で、「絶滅寸前の動物を見る」というテーマながら、全ページに渡りユーモアに溢れ...

数年前にgoogle電卓で有名になった「人生、宇宙、すべての答え」の『銀河ヒッチハイクガイド』の著者ダグラス・アダムズの本。 初刊は1990年刊行だが、本書が初めての日本語訳。 BBCラジオの取材の一環で、「絶滅寸前の動物を見る」というテーマながら、全ページに渡りユーモアに溢れ、かつ読みやすく面白い。 存在しか知らなかった『銀河ヒッチハイクガイド』も読みたくなった。 --- 世界各地に絶滅危惧種の保全に人生をかけている人達がいる。 初刊刊行後20年以上立ち、成果が上がったものもあれば、失敗に終わってしまったものもある。 こういったテーマにありがちな、「そんな生物を保護してどうなる。絶滅して何か問題があるのか?」といった問いに対する動物学者マーク・カーワディン(取材に同行)の答えが好きだ。 (環境や生態系等への影響を述べた後)「かれらがいなくなったら、世界はそれだけ貧しく、暗く、寂しい場所になってしまうからなのである。」

Posted by

非常に読みやすく楽しく読み進められた。…がしかし、原著が出版された1990年からの二十年という時間経過の中で、本書で紹介されてきた動物たちの行く末を考えると…複雑な思いがよぎることになる。

Posted by

英国の作家と動物学者がコンビを組んで、絶滅に瀕している生きものたちを見て回るネイチャー・ルポ。駆け出しの頃はモンティ・パイソンのコントを書いたこともあるというダグラス・アダムスの、ちょっとシニカルでひねりのきいた文章は、随所でイギリス流のユーモアを振りまいてくれる。展開はまさに珍...

英国の作家と動物学者がコンビを組んで、絶滅に瀕している生きものたちを見て回るネイチャー・ルポ。駆け出しの頃はモンティ・パイソンのコントを書いたこともあるというダグラス・アダムスの、ちょっとシニカルでひねりのきいた文章は、随所でイギリス流のユーモアを振りまいてくれる。展開はまさに珍道中だが、その内容は、加速度的に減少している生きものを取り巻く地球環境の変化と、その後ろにある人間の愚かさ・自己中心欲への警鐘がテーマだ。 絶滅に瀕している生きものはどれくらいあるのかわからない。そもそも生物種自体がどれくらいあるのかもわからない。3000万種ともいわれるが、少なくとも毎年1000種を超える動植物が、この地球から姿を消しているというのは定説だ。 野生生物の保護は常に時間との競争であることから、世界を調査している動植物学者たちのことを「まるで焼け落ちようとしている図書館を死に物狂いで駆けずり回って、決して読まれることのない書物のタイトルを少しでも書き留めようとしている人のようだ」というたとえは印象的だ。

Posted by