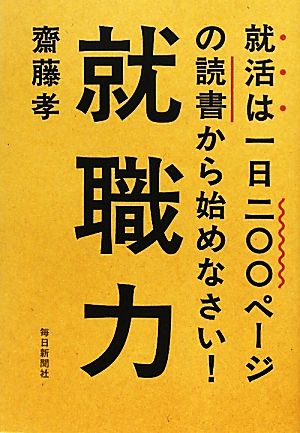

就職力 の商品レビュー

1年生に勧めなくてはいけない本ですな。 就職云々でなく、大学生活をいかに生きるかが問題なのですね。4年生で読んで意味がないわけじゃないけどもったいないことしたなって公開に襲われる本。でも気づけたということは素晴らしいことです。 後日続きを書きます。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

この本は重読用。 ・時間は宝石 ・四年で1000冊 ・0.5秒で答える ・1日10時間(できれば14時間) ・大学教授との会話 ・SNSを控える ・2度目のチャンス

Posted by

大学生活を充実にする・就活に向けてやってほしいことを細かくトピック分けされていて、読み易い。 この本に書かれていることを網羅出来れば、かなりの経験値になると思う。やる・やらないでも経験値は大きく変わってくる。 また、読む前までは私は就活に関して漠然とではあるが不安を持っていたが、...

大学生活を充実にする・就活に向けてやってほしいことを細かくトピック分けされていて、読み易い。 この本に書かれていることを網羅出来れば、かなりの経験値になると思う。やる・やらないでも経験値は大きく変わってくる。 また、読む前までは私は就活に関して漠然とではあるが不安を持っていたが、この本を読んでその不安は解消された。なので、就活に少しでも不安のある人はぜひ読んで欲しい。 一度読んだ後、日を置いてからまた読む、を繰り返せばためになるはず。ただ、読んで終わりではなく、書かれてる内容を少しでも取り組めば必ず力になるはず!

Posted by

私はこの本に出会うのが遅かった。 とにかく大学に進学し、一年目の夏休みにかってみると良い気がする。 ぜひ、向上心のある人は読んでもらいたい! 就活が必ず楽しくなる!

Posted by

活字の大切さを懇々と述べている。 これをもう数年早く出版して欲しかった。 けれど、遅きに失する年齢でもないので、今読んでおいてよかった。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

大学時代の過ごし方や、いま企業が求めること、人間力を上げるためにはなど幅広い内容になっていておもしろかった。特に一つのものに深く(ディープに)取り組むことが人間力を上げると書いてあったのには共感した。お勧めの本などが巻末に記してあるので合わせて参考になった。

Posted by

1000冊の読書をしようッ!! って決心したのはこの本があったから。 タイトルは就職力だけど、なにも”就職”が最終ゴールではない。 その先にある 『分厚い人間力』 を育てるためにはどうするのか。 フンフンと納得したところに赤線を引いていったら、 線でいっぱいになってし...

1000冊の読書をしようッ!! って決心したのはこの本があったから。 タイトルは就職力だけど、なにも”就職”が最終ゴールではない。 その先にある 『分厚い人間力』 を育てるためにはどうするのか。 フンフンと納得したところに赤線を引いていったら、 線でいっぱいになってしまった(。´✷ฺЗ✷ฺ)・;゙.:'; 「あなたの世界の見方を教えてください」と言われたときに、 スマートに答えられる人間になりたい。 この本に書いてあることを実行していきたい。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

この本は就活の指南本というより、名前の通り、就職に必要なスキルを大学生活を通し身につけるための本という感じだった。なので、就職だけでなく、大学生活をどう充実させるか、どのように勉強していくかなど、就職を見据えた大学生活のよい過ごし方を説いている本だった。 ぼく自身、もう高学年になってしまってから読むことになってしまったが、知識としても大学生活を見直す上でもとても有用であった。低学年のときに読むと勉強や将来に対し意識を強められさらに一層良いと思う。しかし、ぼくが大学入学当時、そういう意識不足だったせいか、どのサークル入ろうやら、バイトどうしようやらを考えていて、全然スキルアップのスの字も頭になく、勉強は二の次だった。そのせいか、この本のように大学1回生のときから意識できるものなのかと疑問に思う部分もあった。その反面、こういう学生と、もしかしたら競争しなければならないこともありうると思い、いまからでも出来る限りスキルアップに励まなければと感じた。また、時間の使い方については、もう少し意識できていたら良かったと感じる。 大学受験のときにも予備校、学校等でよく言われた言葉だが、合格はゴールではなくスタート、このことは就活に際しても同じであるというようなことを著者は言っていた。受験にも、就活にも、この意識が大事で、この意識がある人がうまくいく傾向にあるのではないかと思った。特に、就活では、企業の将来を作っていかなければならないのに、内定で止まってしまってはダメだということを思ったし、面接官はプロなので、こっちはバレていないつもりでも、あちらから見たら一目瞭然なのだということも肝に銘じたい。結局、見せかけではなく、大学生活、学問を通して得られた人間としての「成熟」が必要になってくる。 そして、その成熟に向かって、そして社会にでる上で心掛けたいことの一つが、視点をひとつに絞らず、自由に複層化し、新たな価値観を受け入れることである。社会に出て、仕事に就くことができると、自分の仕事に対し、自分で決め、仕事をやっているという意識を持ちやすくなる。世の中の人々が求めているから成り立っているということを忘れやすい。そんななか、この本に、多層的視点が、見る能力だけではなく、つくる側の感性も研ぐという文がある。ここで言う多層的視点を持つということは、需要サイド、つまり、お客側の視点に一致、または、部分的にでもカバーできる可能性が高まるということだと思う。 また、その“つくる”ということが、機械にしろ、サービスにしろ、視点を絞らず、いろいろ経験し、いろいろ多岐に渡り学ぶことが、人間としての成熟に繋がり、人から必要とされる、つまり、社会に出て成果を出して行ける人間へと成長していくことに不可欠なものであると感じた。

Posted by