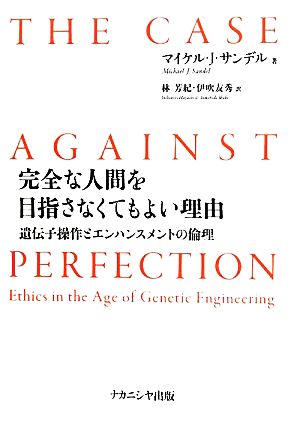

完全な人間を目指さなくてもよい理由 の商品レビュー

「ハーバード白熱講義」で注目されたマイケル・サンデルによる「エンハンスメント」問題に対する考察。エンハンスメントとは健康の維持や回復に必要とされる以上に人間の機能を向上させることを目指した試みのこと。ドーピングもそうだが、予備校教育まで含まれる。治療目的を超えての医学技術の行使は...

「ハーバード白熱講義」で注目されたマイケル・サンデルによる「エンハンスメント」問題に対する考察。エンハンスメントとは健康の維持や回復に必要とされる以上に人間の機能を向上させることを目指した試みのこと。ドーピングもそうだが、予備校教育まで含まれる。治療目的を超えての医学技術の行使は許されるのかといった生命倫理学上の問題を検討した本。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

自己決定権とは何か。嬰児や胎児にそれはあるのか?胚にはあるのか? どんぐりと樫の木は同じものだが違うという表現が心に残る。 倫理的な側面と政治的・感情的な側面を分けて考えるべきか、それとも感情を踏まえて考えるべきか。

Posted by

題名に惹かれて購入。向上心を持たなくてよいよ、ということではなくて。努力しなくてよいよ、ということでもないし。無理しなくてよいよ、ということでもない。そういう理由でこの本で僕は楽にはならなかった。そんな理由で本を読むなと僕は僕に言いたい。副題が目に入ってなかった。

Posted by

☆信州大学附属図書館の所蔵はこちらです☆ https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB0336708X

Posted by

端的に言えば、人間が自分たちの身体を作り変えることがどこまで許されるのかということになるのだろう。 もちろん明確な答えなどないが、バイオエシックスに関する思考訓練の教材として有用な書であると思う。ただし、内容的に少し古く最新の知見が反映されているわけではない。

Posted by

なんか感情的にもろ手を挙げて賛同することはできないけれど、実に緻密で計算されつくした議論が展開されていて、サンデル先生さすが、もうしびれちゃう。 そして訳者による解説もいい。サンデルの議論をシンプルにまとめ、さらに多角的に検討するための視点を提供してくれる。 非常に良い本である...

なんか感情的にもろ手を挙げて賛同することはできないけれど、実に緻密で計算されつくした議論が展開されていて、サンデル先生さすが、もうしびれちゃう。 そして訳者による解説もいい。サンデルの議論をシンプルにまとめ、さらに多角的に検討するための視点を提供してくれる。 非常に良い本である。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

正義論で知られるあのマイケル・サンデルの生命科学本。 遺伝子操作によって人間を増強(エンハンスメント)することの是非を問う。 訳がやや固すぎるきらいがある(「被贈与性」など)が、まあ意味はとれるだろう。 著者の言わんとすることは、共同体生活の危機である。 遺伝子操作にも教育やスポーツ鍛錬、薬物投与による能力の強化(エンハンスメント)にも本質的な違いはない。しかし、遺伝子操作によって、人間が子どもの才能を設計できるという「選択」ができることで、天賦の才への尊重が薄れ、かつ、障害や高齢、能力の低い子どもへの「寛容さ」が薄れる。すなわち、能力が個人の自己責任へと帰すことで、社会は相互扶助と連帯感を失っていく、というもの。 この視点は生命科学倫理としては斬新であろう。 欧米のキリスト教義的な「胚は人格である、ゆえに治癒のために胚は破壊することは殺人行為」論については、胎児にまで成長しない胚は、いわばドングリとその木の関係に例えて、これを退けている。 本としては薄いのですぐ読める。

Posted by

胚に人格があるか、という点が論点になりうるのは、天地創造を信じている人がそこそこいるアメリカならではかという気がする。 一見説得力がある(著者とは反対の立場の)意見を、アナロジーと、その理屈を突き詰めていったときに起こる不合理さ、とで論破する技にはいつも感服する。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

精子バンクで好みの容姿の人、優秀な人の精子をgetするコト。(高額な報酬あり 聾の同性夫婦が、正常な聴覚の子供ではなく、聾の子供が欲しいと聾の男性からの精子を受けるコト。 物心つく前から、ピンポイントなプログラムで習い事、教育するコト。 薬物で記憶力や集中力を上げ、受験に向かうコト、いい成績を取るコト。 アスリートが薬物で身体能力を著しく向上させるコト。 整形するコト。 何が良くて何が悪いのか?

Posted by

帯文:"サンデル教授の生命倫理学" 目次:第1章 エンハンスメントの倫理、第2章 サイボーグ選手、第3章 設計される子ども,設計する親、第4章 新旧の優生学、第5章 支配と贈与、エピローグ 胚の倫理―幹細胞論争―

Posted by