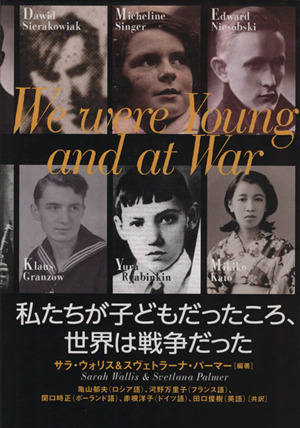

私たちが子どもだったころ、世界は戦争だった の商品レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

第二次世界大戦中、さまざまな国で暮らす若者たちの日記や手紙。 心がごりごりと削られていく感覚。苦しいけど、読んでよかった。 子どもは子どもじゃいられなくなって、母は母でいられなくなってしまうんだなって。 人が始めたことのはずなのに、人じゃ止められなくなるのかな。

Posted by

読みながら何度か「ラブ・アクチュアリー」とか「マグノリア」みたいな、オムニバスもの映画を見ているような感覚をおぼえた。けれどここに現れる17人の人物は架空のキャラクターではなく実際にこの世に存在した人物で(しかも当時全員が10代の若者だ)、綴られる物語はプロの手で書かれた脚本では...

読みながら何度か「ラブ・アクチュアリー」とか「マグノリア」みたいな、オムニバスもの映画を見ているような感覚をおぼえた。けれどここに現れる17人の人物は架空のキャラクターではなく実際にこの世に存在した人物で(しかも当時全員が10代の若者だ)、綴られる物語はプロの手で書かれた脚本ではなく彼ら自身の言葉で、そこで起こっている出来事は戦争だ。侵攻や爆撃や徴兵や疎開や抵抗や飢餓。率直過ぎるほど歪みのない言葉が現実を書き表し、幾つも縒り合わさって、一つの大きな流れを形作る。 こんな本を着想し、原稿を捜し求めて、翻訳し、纏めるという作業ができたということ自体がひとつの驚きだ。個々の断片を追うように読んでいくことで感じる、大陸と海を越えて張り巡らされていた当時の空気も、文字を綴る一人ひとりの肩越しに文章を読んでいるような率直さと近しさを感じさせる翻訳文の見事さも。 全部が貴く重い、文字通り「貴重」な本。彼らと同じ10代の頃にこの本に出会って、同じ目の高さで読んでみたかった。いま10代の人は是非、子供の心でいられるうちに読んでみてほしい。

Posted by

第二次大戦時の世界中の若者たちの日記を集めて解説を添えたもの。ドイツ軍に占領されたパリの女の子の日記は案外にお気楽なものだった。同じように占領されたものでも仏に対しては寛大でポーランドやロシアには残酷だったりする。あとは基本読むのが辛かった。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

浪人生のときに読んだやつ なんというか生の声って意味ではとても貴重なものだと思うのだけど ステロタイプ的な部分ばかりを抽出しているような気もしてちょっとなあ そうじゃないといろんな国の子のを集めた意味がないのかもしれないけども。 イギリス人。 「『日本の特攻隊の若者たちの心情を、自爆攻撃をするイスラム過激化派のような狂信的なものと考えていた』」「だが、佐々木の手記を読んで『なんとその考えが繊細であり批判精神に満ちていることか』と考えを改めたという」 神風がイスラムのそれと違うっていうよりは、イスラムの彼らだって考えてると思うんだよ。きっと彼らだって感じてるよ。 肯定するわけじゃないんだけど、佐々木の手記を読んで考えを改めたなら、彼らのなにかを知ってからじゃないとフェアじゃない

Posted by

想像以上にすごい本でした。何よりも強く感じたのは、当事者意識を持たなくちゃいけないと思ったこと。同じ戦争というものでも、場所や経験によって感じ方が全然違います。同じことを繰り返さないためにも、もっと多くの人に読んでもらい、改めて戦争というものを考えてほしい、考えなきゃと思わせてく...

想像以上にすごい本でした。何よりも強く感じたのは、当事者意識を持たなくちゃいけないと思ったこと。同じ戦争というものでも、場所や経験によって感じ方が全然違います。同じことを繰り返さないためにも、もっと多くの人に読んでもらい、改めて戦争というものを考えてほしい、考えなきゃと思わせてくれた本でした。

Posted by

とてもいい本です。 第二次世界大戦中の子ども達の日記や手紙を翻訳して載せてあるのですが、 考えさせる内容です。 例えば、戦勝国の子どもより日本やドイツの敗戦国の子ども達の日記に戦争の意味に疑問を持っている内容が書かれてあったり、アメリカの子どもの日記に日本戦の勝利がスポーツの結果...

とてもいい本です。 第二次世界大戦中の子ども達の日記や手紙を翻訳して載せてあるのですが、 考えさせる内容です。 例えば、戦勝国の子どもより日本やドイツの敗戦国の子ども達の日記に戦争の意味に疑問を持っている内容が書かれてあったり、アメリカの子どもの日記に日本戦の勝利がスポーツの結果のように報道されていることに違和感を持っていることが書かれてあったり 。読みごたえのある本でした。

Posted by

戦争が、いかにごくごく普通に生きる人々の日常を土足で踏みにじるか。 たまたま自分が若い世代だった時に、彼らの暮らしが戦争の只中にあった、あまりに不運で苛酷な運命を思うと、いかに戦争が誰も幸せにできない愚かな行為であるかと思い知らされずにいられない。 中には、国策のための理論を...

戦争が、いかにごくごく普通に生きる人々の日常を土足で踏みにじるか。 たまたま自分が若い世代だった時に、彼らの暮らしが戦争の只中にあった、あまりに不運で苛酷な運命を思うと、いかに戦争が誰も幸せにできない愚かな行為であるかと思い知らされずにいられない。 中には、国策のための理論を鵜呑みに、今の私たちからみれば間違った行動だと思える考えにはしる若者もいるが、結局はそれさえ、その時代に生きざるを得なかった彼らが被っていた被害に他ならない。 日本版編集部のまとめたあとがきが、この本から伝わる「戦争」を見事に代弁してくれているのでここに引用したい。 「戦時下に大人になるということはどういうことか、というひとつのテーマにくし刺しにされながら、日記の書き手の環境と個性は驚くほど違う。その違いを通じて読者はあの戦争を多面体として捉えることができるのである。 その多面体は見る角度によってまったく違う形をとる、しかしその多面体が集める光のプリズムは一点を照射しているように思える。 敗者のなかに勝者があり、勝者のなかに敗者が存在する。絶望のなかに希望があり、希望の隣り合わせに絶望がある。」

Posted by

1939年9月1日、ドイツがポーランドに侵攻を開始。その日、ポーランドに住む少年がつけた日記を皮切りに、丸6年後の1945年9月1日まで、時系列に沿って、7ヶ国16名に及ぶ少年少女たちの手記が展開される。 率先して戦争に参加する者、戦争に追い込まれる者、したたかに切り抜ける者、死...

1939年9月1日、ドイツがポーランドに侵攻を開始。その日、ポーランドに住む少年がつけた日記を皮切りに、丸6年後の1945年9月1日まで、時系列に沿って、7ヶ国16名に及ぶ少年少女たちの手記が展開される。 率先して戦争に参加する者、戦争に追い込まれる者、したたかに切り抜ける者、死するより他ない者。偽りなく自分の信念や思いを書いた文章は、衝撃的な映像を見るより強く心に響く。 死を肌で感じている彼らの悲痛な叫び、やりきれない思い、悔しさ、理不尽さ、怒り、渦巻く感情が胸に刺さる。 戦争が非現実となった現代日本の私たちに、第二次世界大戦が現実味を持って迫ってくる一冊。 自分が気軽につけている日記が、戦争や政治のことでいっぱいになるという状況での心境を、思わず考えてしまった。

Posted by

同じ時代を違う場所で生きた若者たち日記。第二次世界大戦をテーマにした本は数あれど、このコンセプトは秀逸だと思う。 立ち位置が違えば、同じ戦争をテーマにしていても、これほどまでに違うのだ、と改めて思い知らされる。 そして、これは訳文にも因るのだと思うけれど、自分が同年齢だったころ、...

同じ時代を違う場所で生きた若者たち日記。第二次世界大戦をテーマにした本は数あれど、このコンセプトは秀逸だと思う。 立ち位置が違えば、同じ戦争をテーマにしていても、これほどまでに違うのだ、と改めて思い知らされる。 そして、これは訳文にも因るのだと思うけれど、自分が同年齢だったころ、あるいは今の同年齢の人たちと比べても、彼らがいかに大人びていることか!戦争という流れの中で老成してしまったということなのかも。 もちろん悩みとか憂鬱なこととかあるけれど、それでも争いごとのない時代に生きることが、どれほど幸せなことなのか。 一つ不満があるとするならば、ここまできたら中国とかオーストラリアとか南米とか、もっと満遍なく網羅して欲しかったな、ということ。編者がイギリスの人だからしょうがないのかな。 一番胸にきたのは、飢餓の果て絶筆し死んでいったレニングラードの少年の日記。ユダヤ人の少年たちより胸にきたのはどういうわけなんだろう?

Posted by

現在でも世界中で戦争は起きている。 今この瞬間にも尊い命が奪われているかもしれない。 平和であることを当たり前だと思ってはいけないし、平和であることを感謝したい。

Posted by