治りませんように の商品レビュー

369.2 病気との共生 アウシュビッツで1人生き残った少年が家族に向けて言った「大丈夫、ぼくは幸せになりませんから…」

Posted by

冒頭から引き込まれる。「しあわせにならない」と決めた男の子の姿から、繰り返される精神的不調に苦労しながら人とのつながりの中で生きようとするべてるの人々の姿から、著者が浮かび上がらせるのは近代社会が推し進めてきた価値ある生き方への痛切な懐疑。単純ではないしお話のようにハッピーエンド...

冒頭から引き込まれる。「しあわせにならない」と決めた男の子の姿から、繰り返される精神的不調に苦労しながら人とのつながりの中で生きようとするべてるの人々の姿から、著者が浮かび上がらせるのは近代社会が推し進めてきた価値ある生き方への痛切な懐疑。単純ではないしお話のようにハッピーエンドでもない、繰り返される苦しみを生きることで可能となる生があることを突きつけられる、すばらしい一冊。

Posted by

読了。 北海道は浦河の「べてるの家」を舞台にした物語。 精神異常者と周囲の人間達とのノンフィクションとあなどるなかれ。 素晴らしい。読んで良かった。 社会や会社が人の集まりであり、この世の構造がフラクタルである以上、人間そのものに興味を持つことは、コミュニティに属する者として...

読了。 北海道は浦河の「べてるの家」を舞台にした物語。 精神異常者と周囲の人間達とのノンフィクションとあなどるなかれ。 素晴らしい。読んで良かった。 社会や会社が人の集まりであり、この世の構造がフラクタルである以上、人間そのものに興味を持つことは、コミュニティに属する者としては当然の事ではないでしょうか。 一人一人の人間にスポットをあてながら、人間同士の関係とそれによって生まれるものを取りこぼしなく表現されていて非常に好感が持てる。 物事は要素分解して考えた方が理解しやすい。しかしこの本では起こる事象を上手に翻訳したり、必要以上に咀嚼したりしない。そこが良い。 ここにある練り込まれた、熟成を重ねた言葉達は、まっすぐ心に入ってくる。 健常者と異常者、安心と不安、どっちが良くてどっちが悪い、なんて哲学的な問いかけにもなっている。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

・アイメッセージ 言葉の土壌に、芽が出て、木になり、花が咲く。 ・人間アレルギー 死に向きあってしまう。 日本に来た禅僧のネルケ師の話にそっくり。 ・治さない 前にも後ろにも立たない、寄り添う立場の精神科医。 ・苦労の哲学 何もかも正面から受け止めてきた人が、相談員になってそばにいる。 ・しあわせにはならない 言葉は心から出てくるが、その心は自分の心だけでなく、他の人の心と響き合っている。 アウシュビッツの煙突から出る両親を焼く煙を見上げた少年の心が、時と場所を遠く離れて、別の人の口に「僕は幸せになりません」という言葉になる。 彼が結婚するとき、今度は自分の言葉となって耳によみがえる。 この世界は声、光、波、こころに充ちている。

Posted by

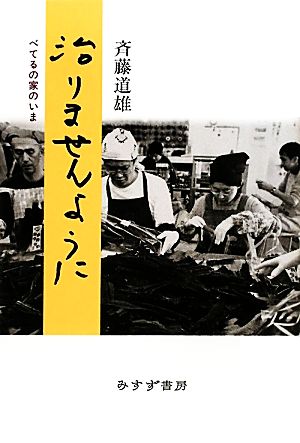

北海道、浦河の精神病を抱えた人たちのコミューン、べてるの家の人々についての取材報告。 長年継続して取材してきたTVディレクターによる報告なんだけど、とても内容が濃くて感動もの。看護、介護福祉関係者は、必読だろうね。

Posted by

今年のはじめに「降りていく生き方」ではじめて「べてるの家」に触れたけど、その最新刊っぽい。記載されている内容的には同じ(前著は横川さん、本書は斉藤さんと別の肩がかかれたためかもしれませんが)ような感じがした。 結局満足できる体・精神状態とは、決して100%でなくてもあるがままの...

今年のはじめに「降りていく生き方」ではじめて「べてるの家」に触れたけど、その最新刊っぽい。記載されている内容的には同じ(前著は横川さん、本書は斉藤さんと別の肩がかかれたためかもしれませんが)ような感じがした。 結局満足できる体・精神状態とは、決して100%でなくてもあるがままの自分を受け入れ、背の長に合わせた生き方をできることかどうかということですね。 人間は欲望の塊と言いつつも、いずれ体も老いてなくなってしまうんだから、せっかくの今を有意義に感じて過ごしたいですね。

Posted by

犯人は精神病院に通院中だった、 ということを聞くと、 (精神病院の治療は、本当に正しいのだろうか) (治療ではなく悪化させているんじゃ…) と考えてたりしたので、 べてるの家の試みは、 考えさせられた。 最近、事件が起きる度に行われているような気がする、 「精神鑑定」の意味とか...

犯人は精神病院に通院中だった、 ということを聞くと、 (精神病院の治療は、本当に正しいのだろうか) (治療ではなく悪化させているんじゃ…) と考えてたりしたので、 べてるの家の試みは、 考えさせられた。 最近、事件が起きる度に行われているような気がする、 「精神鑑定」の意味とか。

Posted by

これも、こんどのべてる本はどんなものか…と最初のところを読みはじめたら、結局そのまま読んでしまった。 ある事件で亡くなったべてるのメンバー竹内裕人さんのことが「青年の死」として書かれたあとに、「べてるの葬儀」として、竹内さんの葬儀のことが書かれている。ここを読んでいて涙が出てき...

これも、こんどのべてる本はどんなものか…と最初のところを読みはじめたら、結局そのまま読んでしまった。 ある事件で亡くなったべてるのメンバー竹内裕人さんのことが「青年の死」として書かれたあとに、「べてるの葬儀」として、竹内さんの葬儀のことが書かれている。ここを読んでいて涙が出てきた。 ▼…告別式ではだれもが自分の中に詰まっている「短いけれども質の濃い思い出」を語っていた。その一つひとつに参列者の多くが「そう、それでね」とつけ加えたくなるものがあり、「だけどあの竹内君は」と、胸のうちを吐露したくなる光景が含まれている。葬儀が進むとともに竹内さんはやがて「もの静かなひとりの若者」という類型から、多彩なエピソードにつつまれ、独特の人柄とことばと人間関係とをもって「竹内裕人」を生きた、ひとりのかけがえのない青年として浮かびあがってくるのであった。(pp.97-98) その人のことが繰り返し語られる、それがいちばんのお弔いだという気がした。 いいお葬式だなと思った。

Posted by

- 1

- 2