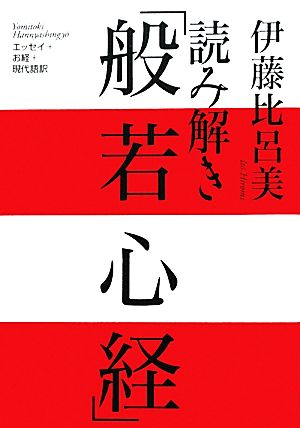

読み解き「般若心経」 の商品レビュー

日々の暮らしに仏教、般若心経をどう溶かしていくかのヒントがある。老い・人の向き合い方、男女関係、家族とはペットとは、など色んな要素が仏教には詰め込まれている。 仏教はキリスト教などの一神教と違い、宇宙を意識した哲学的思想とわたし自身考えているのだが、それがエッセイになるとこんな...

日々の暮らしに仏教、般若心経をどう溶かしていくかのヒントがある。老い・人の向き合い方、男女関係、家族とはペットとは、など色んな要素が仏教には詰め込まれている。 仏教はキリスト教などの一神教と違い、宇宙を意識した哲学的思想とわたし自身考えているのだが、それがエッセイになるとこんな日常に結びつくのが不思議だと感じた。まずはAmazon musicに入っている般若心経を毎朝聴くようにしてみたい。

Posted by

身内が病人となり、延命しない人生を看取るまでの姿を綴った本書、お経とともに描いた思いは身に沁みる。菩薩、如来など「般若心経」「観音経」、ブッダ、釈迦の「法句経」、特に「法句経」はむしろ人生訓、箴言集、自己啓発書という。「無常偈」にある「常なるものは何もない。生きて滅びる定めである...

身内が病人となり、延命しない人生を看取るまでの姿を綴った本書、お経とともに描いた思いは身に沁みる。菩薩、如来など「般若心経」「観音経」、ブッダ、釈迦の「法句経」、特に「法句経」はむしろ人生訓、箴言集、自己啓発書という。「無常偈」にある「常なるものは何もない。生きて滅びる定めである。生き抜いて、滅び果て生きるも、滅ぶもないところに 落ち着く」は心に残る。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

ひらがなを多用する彼女の言葉によって、死と仏教という視点で人生を振り返る。 〇所感1:生きていることは、苦しく、愚かで、だけど楽しく、いとおしい。わたしは、ドタバタ、ジタバタを強いる、そんな乗り物に乗っているのだなと。生きていることを楽しもう。 〇所感2:観音経の観音を、”You got a friend” のfriendと同じだと言っている、との見立てが秀逸!笑った。 [愛すること] P124 出会えた。時間を楽しく共有した。会話や表情のあれこれ。とても懐かしい。そして、彼には、もう会えない。それはそれでいいのだと思われる。いつかはあたしもそうなる。そこにいく。 P124 愛するということ-自分と相手とを「違う生である」と区別しない相手 [四苦八苦] P133 四苦=生きる苦、老いる苦、病む苦、死ぬ苦 八苦=愛する者と別れる苦、嫌な者に出会う苦、求めても得られない苦、(五蘊盛苦:五蘊盛苦) [法句経] 〇なんとか菩薩、なんとか如来などは出てこない 〇簡潔、常識的 〇七仏通戒ゲ わるいことをするな よいことをしなさい きよいこころをもちなさい これがほとけのこころだよ P206 「われらはこの世において死ぬはずのものである」と覚悟をしよう。このことわりを他の人々は知っていない。しかし、人々がこのことわりを知れば、争いはしずまる。 [般若心経]

Posted by

詩人伊藤比呂美による仏教経典の現代語訳とエッセイ。 同時代の作家で一人あげるとしたら・・・・。伊藤比呂美を私はきっとあげる。同時代とは不思議な言葉だ。作品だけを客観的に受け止めることはできず、生きた時代というものを暗黙のうちに共有してしまっているのだから。 本章の最初の章のタ...

詩人伊藤比呂美による仏教経典の現代語訳とエッセイ。 同時代の作家で一人あげるとしたら・・・・。伊藤比呂美を私はきっとあげる。同時代とは不思議な言葉だ。作品だけを客観的に受け止めることはできず、生きた時代というものを暗黙のうちに共有してしまっているのだから。 本章の最初の章のタイトルは、「読み解き「懺悔文」 女がひとり、海千山千になるまで」。 ここでいう女は、明治でも、大正でもなく、そして全共闘世代ともいうべきベビーブーマー世代でもなく、その子どもたちでもなく、その空隙のような時代の我々である。 「ギシギシが立っていた。スイバが立っていた。花(紫)が割いていた。菜の花が実をつけていた。そして枯れていた。ガマが芽生えていた。アザミがすっくと立っていた。クズが伸び、ヤブガラシが伸び、サイバンモロコシが伸びていた。アレチハナガサが咲き、花(黄)が咲き、花(ピンク)が咲き、花(紫)が咲いていた。キジバトが鳴いた。るーるるーるるー。ふーふふーふふー。ことばでなんとあらわしたらいいのか、子どもの頃から五十年考えて、まだ確定していない。ムクドリが群れていた。スズメが枯草をくわえた。川の中の石の上にカメがいた。水が流れた。鯉がはねた。」 ハイコンテクストな風景。殺風景な時代に我々は子ども時代を暮らしていた。 「懺悔をざんげと読むのは、近世以降、と辞書に書いてあった。懺悔をざんげと読むのは、キリスト教の影響、と別の辞書に書いてあった。ここでは「さんげ」と読む。懺とは、心を小さく切り刻むこと。つらいのをがまんして心を切り刻んでいくこと、と辞書に書いてあった。」 「昔聞いた落語で、どこかの放蕩者が、おてんとうさまと米の飯はついてまわるんだといって飛び出した。いつの世にも、どこにも、いたのである、馬鹿が。今は私があの身の上だ。」 いまはわたしがあのみのうえだ。いまはわたしがあのみのうえだ。 伊藤比呂美の言葉は、若い頃に読んだのと同じに、いまもいじいじと痛い。

Posted by

伊藤比呂美さんのファンの方へは「カノコ訳の般若心経が素晴らしいです! おすすめ!」の一言に尽きると思います。べつにファンの方にはおススメしなくてもいいのか。 伊藤比呂美さんが般若心経(および色々の仏典)を訳していく、つまりは般若心経の言葉と向い合って、ひとつひとつを自分の...

伊藤比呂美さんのファンの方へは「カノコ訳の般若心経が素晴らしいです! おすすめ!」の一言に尽きると思います。べつにファンの方にはおススメしなくてもいいのか。 伊藤比呂美さんが般若心経(および色々の仏典)を訳していく、つまりは般若心経の言葉と向い合って、ひとつひとつを自分の身に落としていく作業というのは本当に、言葉との戦いだなぁという気がします。その証拠に、伊藤さんが参考にしてきたであろういろいろの仏教の解説書は、どこかで戦うことを辞めてしまっているためです。それゆえになんだか読んでいる方もわかんなくなってくる。多くの学術書が言葉と戦うことを辞めてしまう。で、冷たくなって積み上がる。 読んでいて訳のわからない本というのは、裏を返せば書いている方もなんだかよくわからなくなっているがゆえ、という部分もあるんじゃないかしら。 その辺、伊藤さんは海千山千です。さすが自称するだけはある。長女のカノコさんはアメリカぐらしのところもあって、日本語に般若心経を日本語化しきれないところもあるのだけれども、感覚に近い英単語を置いていくことによって、より嘘のない、実感に近いところでの翻訳作業をすることに成功しています。で、この下訳を伊藤さんがくっきりとした日本語で描き直す。 なんという精巧な作業。 この方向性の真逆に、アタシも大好きな柳瀬尚紀さん(フィネガンズ・ウェイク他)がいます。もしかすると比較して論じることが出来るかもしれない。 詩とは、言葉を扱う作業とは戦いであると思います。その戦いの片鱗をまざまざと見られる、本当の「詩人」ならではの本ではないかしら。 いいものです。「とげ抜き地蔵縁起」よりも「女の絶望」よりももっと自由。

Posted by

ぼくと「女流」の相性は悪く、現代詩ともなると、本を読みまくっていた時代のかなり後の方になって読んだ伊藤比呂美が最初の体験だと思う。詩集は『青梅』だったはず。 そんな彼女が「般若心経」などの「お経」を取り上げて、書き上げたエッセイ群。但し、お経を使って日常(死に関わる日常)を描い...

ぼくと「女流」の相性は悪く、現代詩ともなると、本を読みまくっていた時代のかなり後の方になって読んだ伊藤比呂美が最初の体験だと思う。詩集は『青梅』だったはず。 そんな彼女が「般若心経」などの「お経」を取り上げて、書き上げたエッセイ群。但し、お経を使って日常(死に関わる日常)を描いたというのではない。逆に日常を使ってお経に現れる「言葉」を描いたエッセイ群。 久しぶりに見る伊藤比呂美(オッパイだとか、女性が描く肉体的な話を、ぼくは照れてしまって読めない)の言葉のパワーが炸裂している作品。詩人が評価する「お経」の中の「言葉」は、お経自体のパワーに現代詩パワーが乗っかってすごい力で迫ってくる。 この本を読み終えて、昔書棚にあったはずの伊藤比呂美(現代詩関連の本はほとんど手元に残っていない)の作品を、改めて購入してみたところ。

Posted by

老母の死を軸に、生、老、死を見つめ直すエッセイが、お経の訳詞とあいまって、りっぱなお説法になっている。きれいごとなく、本音をさらけ出しているのに、抵抗なく身にしみてくるのは、観察眼の素晴らしさと、表現力の成せる技か。おすすめ

Posted by

宗教に関する本、というと この煩悩まみれの自分が読んでもいいのであろうかと、 なんだかかしこまった感じ、恐れ多い感じがして 手に取るのを躊躇するのだけど、気になる… お経や祝詞の音やリズムは心地よいものがあるし。 ざっくばらんに、俗人にもわかりやすく 経を著者の言葉で紡ぎなおす...

宗教に関する本、というと この煩悩まみれの自分が読んでもいいのであろうかと、 なんだかかしこまった感じ、恐れ多い感じがして 手に取るのを躊躇するのだけど、気になる… お経や祝詞の音やリズムは心地よいものがあるし。 ざっくばらんに、俗人にもわかりやすく 経を著者の言葉で紡ぎなおす。 詩人の綴る言葉、リズムが美しい。 その美しさはシミやしわさえも美しい、 そんな奥深く、味わい深い美しさ。 全く堅苦しくなく、 ところどころでクスリと笑え、ほろりと涙する。 信心深くなるわけではないけど、 “そう思えば心も軽くなる”と感じる。 宗教はそんなところに救いがあるのだろうと思う。

Posted by

昨年末に読んだ、 「とげ抜き」があまりに面白かったので、 これも読んだ。 伊藤比呂美は「家族アート」を、 以前読んで、あまり面白くなかったので、 読まなかったけれど、 「とげ抜き」と同時期に出た、 これを読んで、 やった! と思った。 予想通り、文体が同じなのである。 「家族アー...

昨年末に読んだ、 「とげ抜き」があまりに面白かったので、 これも読んだ。 伊藤比呂美は「家族アート」を、 以前読んで、あまり面白くなかったので、 読まなかったけれど、 「とげ抜き」と同時期に出た、 これを読んで、 やった! と思った。 予想通り、文体が同じなのである。 「家族アート」の時とはたぶん違うはず。 この本も、素晴らしい語り口で、 ん? 誰かに似てるっぽい、 と思っていて、 高橋源一郎に似ている。 今回は般若心経。地下鉄の中で読む。 翻訳がポップで素晴らしい。 笑えるし。 伊藤比呂美はもの凄く、 今、面白い。最高です。

Posted by

著者の環境と重ね合わせながら般若心経についてわかりやすく訳をのせてくれています。 般若心経について全く何も感じていなかった著者が般若心経に触れていく様子から身内の介護に関して寄り添っていく様が描かれています。 わかりやすい訳があるといいなと思っていたときの一冊です。

Posted by

- 1

- 2