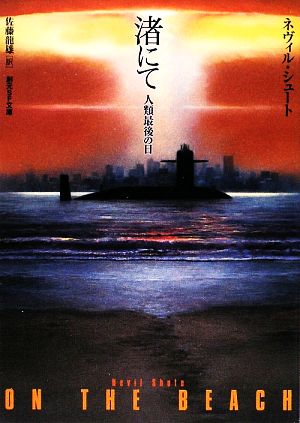

渚にて 人類最後の日 の商品レビュー

人類の終末がゆっくりと、しかし確実に近づいてくる。 作品にはその時を待つ人々の生活と、それぞれの心模様が描かれています。 どこか諦観しながらも希望を探し続け、絶望し苦しみながらも生き方を考える。 そこにある人々の生活は希望と絶望の混沌です。 自身の人間としての生き方を問いかけら...

人類の終末がゆっくりと、しかし確実に近づいてくる。 作品にはその時を待つ人々の生活と、それぞれの心模様が描かれています。 どこか諦観しながらも希望を探し続け、絶望し苦しみながらも生き方を考える。 そこにある人々の生活は希望と絶望の混沌です。 自身の人間としての生き方を問いかけられた気がしました。

Posted by

最初から最後まで淡々とした静かな小説だった。だが起こっていることは人類の滅亡というすさまじいことである。死を待つ人間はこのようであるのかもしれないとも思った。最後まで息子を思い自分の世話で残された短い人生を無駄にしてはいけないと自ら命を絶った母親。残された時間を家族と過ごし一緒に...

最初から最後まで淡々とした静かな小説だった。だが起こっていることは人類の滅亡というすさまじいことである。死を待つ人間はこのようであるのかもしれないとも思った。最後まで息子を思い自分の世話で残された短い人生を無駄にしてはいけないと自ら命を絶った母親。残された時間を家族と過ごし一緒に命を絶っていったホームズ一家。家族があり最後まで妻に忠誠を捧げ続けたトワーズの心を尊重し、愛し続けたモイラ。素敵なロマンスだった。核戦争のスイッチだけは押してはいけない。 最近は海外の小説に興味を持っている。最近読んだ日本の小説は何か性的虐待やドロドロとした性的な表現を含むものが多くちょっと嫌気がさしていた。もちろんそんなものばかりではないのだけど、渚にてを読んで内容は実際あってはならない恐ろしいものだが書き方には何かすがすがしさを感じた。

Posted by

人類が滅亡するって時に穴一つ掘らないってそりゃないんじゃないの?と。こんなに淡々と穏やかに死を迎えるもんでしょうか?そこのところが最後まで引っかかったので今ひとつ物語に入り込めず。

Posted by

人類の黄昏。ハリウッド映画のような暴力的カタストロフではなく、静謐な終焉。1957年の本作は現代の水準で言えば冗長で平板と言えるのかもしれない。しかし、終末の描写として、こんなに穏やかな終わりは現代の感覚ではなかなか発想できず、こんな感じなら、自分の最期に経験するのも悪くない。

Posted by

名作と言われるだけの内容だった。 読む前はもっとSFチックな物語だと思ったが全然違い、前半はかなり退屈で読み進めるのが億劫だった。が中盤以降、物語が動き出してからはとても興味深く読めた。 まったく時代は違うが所謂世界系のように大きな破壊描写はせずに終末に向けて淡々と物語を進めるこ...

名作と言われるだけの内容だった。 読む前はもっとSFチックな物語だと思ったが全然違い、前半はかなり退屈で読み進めるのが億劫だった。が中盤以降、物語が動き出してからはとても興味深く読めた。 まったく時代は違うが所謂世界系のように大きな破壊描写はせずに終末に向けて淡々と物語を進めることは後半にとても意味を持っていると思う。 前半の日常が後半少しずつ変化していき、最期を迎えていくわけだがこの変化こそがこの作品を名作たらしめるものだと思う。 自分が世界の終わりにどのような行動をするのか、というかその世界の終わりは自分の人生の終わりとイコールになるのでその終わりを自分の今までの人生の尊厳をどのように守りつつ過ごすのかをとても感傷的に考えてしまった。 自分としては読後にこういった感傷に浸れる作品は間違えなく名作だと思う。

Posted by

徐々に迫りくる避けられない死というものは本当に恐ろしい。おれはこの物語のように隣人を思いやりながら優しく死を迎えられるか、筒井さんの小説のようにドタバタするか。きっと後者だろうな。 2011年に読んだらもっと切迫感があっただろうな、と思う。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

[ 内容 ] 第三次世界大戦が勃発、放射能に覆われた北半球の諸国は次々と死滅していった。 かろうじて生き残った合衆国原潜“スコーピオン”は汚染帯を避けオーストラリアに退避してきた。 ここはまだ無事だった。 だが放射性物質は確実に南下している。 そんななか合衆国から断片的なモールス信号が届く。 生存者がいるのだろうか? ―一縷の望みを胸に“スコーピオン”は出航する。 迫真の名作。 [ 目次 ] [ 問題提起 ] [ 結論 ] [ コメント ] [ 読了した日 ]

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

核戦争後のオーストラリアに迫る放射能の危機。じわじわと迫りくる死の予感に人々はどう立ち向かっていくのかといった感じの内容。ラストあたりでは、読んでいる方まで寂しくなってくる。もし一か月後に地球が爆発するとして、はたして心安らかに余生を過ごすことができるだろうか。本の中に子供のいる家族も出てくるが、架空の話としてもいたたまれない気持ちになる。大佐の乗る潜水艦を見送るために、命尽きる前の短い時間を使い海辺へ車を飛ばす若い女性(モイラ)の姿は、悲しさを通り越してカッコよかった。

Posted by

終末世界に生存者 助けるチームと助けられるチーム。トンネルを両方から掘り進めるような感じ。帯にはこんな感じで書いてあるんだが、物語は異なる。生存者の存在は、わずか数ページで、あっけなく否定される。 北半球に放射能が蔓延し、ゆっくりと南半球に拡がっていく。そのペースで、すな...

終末世界に生存者 助けるチームと助けられるチーム。トンネルを両方から掘り進めるような感じ。帯にはこんな感じで書いてあるんだが、物語は異なる。生存者の存在は、わずか数ページで、あっけなく否定される。 北半球に放射能が蔓延し、ゆっくりと南半球に拡がっていく。そのペースで、すなわちゆっくりと物語が進んでいく。半分くらいまでは、流し読みでもいいくらいに、ゆっくりと進む。そして、中盤くらいからは少しずつスピードがあがる。人類滅亡が現実のこととして人びとに認識されていくわけだが、その過程が悲しく絶望的だ。 いったいどんなどんでん返しがあるのだろう。生存者を発見すれば、事態は好転するのだろうか? そんな想いをいだきながら読み進める。しかし、生存者はあっさりと否定され、滅亡へのカウントダウンだけが確実に進んでいく。 そのとき人類はどのように振舞うのか。環境や規律に縛られない状態での振る舞いは、結局個人の考えに帰するんだろう。淡々と物語は滅亡へと向かう。まさに淡々と。すばらしい作品だ。1957年の作品だが、色褪せていない。長すぎるきらいはあるものの、愛すべき登場人物たちの最期を看取るのはとても辛いから、省きようがないんだろう。名作と言われる本に出会えて良かった。

Posted by

SFディザスターストーリーに例えられる本書ではあるが、キェルケゴールの哲学書「死に至る病」をベースに絶望の中にあって人として如何にあるべきか?何処に『生』を見出すか?を読者に問う作品。 全面核戦争により壊滅した世界に残されたオーストラリア大陸のメルボルンを舞台に、やがて訪れる超高...

SFディザスターストーリーに例えられる本書ではあるが、キェルケゴールの哲学書「死に至る病」をベースに絶望の中にあって人として如何にあるべきか?何処に『生』を見出すか?を読者に問う作品。 全面核戦争により壊滅した世界に残されたオーストラリア大陸のメルボルンを舞台に、やがて訪れる超高濃度の「死の灰」の到達まで半年という期間で人類滅亡の恐怖と葛藤の中、ある者は信念を、ある者は夢を謳歌する事で生甲斐を模索する姿が描かれており、絶対に避けられない「死」を認めた上でそれぞれに観えて来る喜びや幸福感を見出す「生」の価値は深く胸を打つ。 1957年の本作発表後、話題となり同名で1959年に同名で映画化されるも、原作としてのメッセージ内容が大きく変更され核戦争への「反戦映画」的な仕上がりに著者は大きな不満を持っていたとは有名な逸話。

Posted by