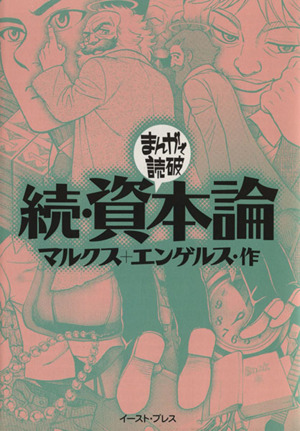

続・資本論(文庫版) の商品レビュー

漫画だから読みやすい

「資本論」の続編でエンゲルスが続けた第2部と第3部中心。難しい資本論も漫画で読むと面白い。

かときち

マンガで読みやすかった。最後の常識を疑えというフレーズが大切だと思った。母の遺言の中間で生きるというのも名言。

Posted by

資本主義の支配のもと社会はひとつの巨大な商品の集まりという文で始まる 商品・貨幣・剰余価値 使用価値 人の価値観やそのときの状況で価値を判断する「使用価値」 注がれた労力の度合いで価値を判断する「交換価値」 労働者の労力・人数・時間を総称したものを「抽象的人間労働」これが多いほど...

資本主義の支配のもと社会はひとつの巨大な商品の集まりという文で始まる 商品・貨幣・剰余価値 使用価値 人の価値観やそのときの状況で価値を判断する「使用価値」 注がれた労力の度合いで価値を判断する「交換価値」 労働者の労力・人数・時間を総称したものを「抽象的人間労働」これが多いほど交換価値が大きくなる 一般的等価物は物⇒金⇒貨幣へ ただの商品のひとつにすぎなかった貨幣が人間や商品の価値を決定する「貨幣の物神性」 利益の追求 生産と流通で利益を得ることを繰り返す 総労働は必要労働と剰余労働による可変資本になる 資本家は労働力と賃金の等価交換の原則を守りながらも剰余価値を得ている 資本主義社会の矛盾 業績の悪化の悪循環はリストラ給与カット、消費の落ち込みで企業の業績悪化が続き不況と恐慌へ 銀行は銀行自身が支払わなければならない債務をふくらませ貨幣を増加させる「信用創造」というしくみ 信用創造を支えているのは銀行から融資を受けている借り手の返済能力 資本主義社会において不況や恐慌は必ず起こる避けては通れない 需要と供給のバランスを正す役割を担っているという

Posted by

優しく解説してくれているけれど、それでも少し難しい内容。じゃあどうすればいいのか。100分de名著の番組内でゲストの先生が、「環境に優しいので買ってください、は0kcalなのでダイエットコーラ買ってください、と同じ」と言われていて、ハッとした。SDGsも所詮資本主義社会の枠組み...

優しく解説してくれているけれど、それでも少し難しい内容。じゃあどうすればいいのか。100分de名著の番組内でゲストの先生が、「環境に優しいので買ってください、は0kcalなのでダイエットコーラ買ってください、と同じ」と言われていて、ハッとした。SDGsも所詮資本主義社会の枠組みを越えることはないのか、と実感。何事もちょうど良いバランスをどう保つかにかかるのだろうか。 いつかは原書にも挑戦したい。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

経済ニュースを聞いていて、ふと資本主義について自分がしっかり説明できない状態だと感じたことが動機である。、 この本に関しては、資本論といえばマルクスだという安易な発想で調べたところ、どれも難しい内容ばかりだったのだが、この本はベースが漫画調になっており、架空のキャラクターが資本主義の荒波に巻き込まれながら会社を経営していくストーリーになっており、大変わかりやすかった。 投資家は余剰利益で利益を得ていて、余剰利益=人という考え方が根底にある。つまり機械で効率化させ人を減らした際に売上が増加しても利益率は下がるという考え方になるとの事。 さらには競争社会になるために、もっと良いものをもっと多く売り続けなければ会社が成り立たなくなる、切磋琢磨する中で類似ビジネスの利益率は平均化し、その中でも強者と弱者が生まれてくる。 またそうした競争の渦の中に巻き込まれるのは下請けで、下請けは依頼主が求める生産量に追いつくためにその生産量を補うためだけの増産設備を行い、過度な設備投資を行う(できないなら切られる…)これの事を「不均等的拡大」と呼ぶ。 この不均等的拡大は資本主義社会では往々にあり、もし依頼主のその商品が売れなくなった際には下請けへの発注が減る、下請けはその商品を拡大するために増加した設備なのでなかなか応用が効かずに赤字になる。そうすると工場を守るために人員削減などの手段に出るしかなくなり、職を失う労働者が後を立たなくなり、社会全体的に消費が減ることになるため依頼主の商品も売れなくなり…と負のループに入る。これが恐慌と呼ばれるもの。 本書曰く、資本主義社会ではこのようなリスクもあるが、社会が成長するというメリットもあるので一概に悪いと言えるものではないとのこと。 経済の仕組みさらっと知る上ではとても役に立つ本だった。

Posted by

前作の『まんかで読破 資本論』よりも論理的な解説が増えたおかげで、資本主義のどこに問題があるのかという点が分かりやすくなっている。 正直、前作は何が言いたいのかよく分からなかった。そもそも難解といわれる資本論の第一部なので仕方ないのはわかる。ただ、そこを加味しても前作には漫画化...

前作の『まんかで読破 資本論』よりも論理的な解説が増えたおかげで、資本主義のどこに問題があるのかという点が分かりやすくなっている。 正直、前作は何が言いたいのかよく分からなかった。そもそも難解といわれる資本論の第一部なので仕方ないのはわかる。ただ、そこを加味しても前作には漫画化した意味がほとんど見出せずに残念に思っていた。 対して、今作はかなりよく漫画化されている気がしておすすめできる。最後の終わり方には少し無理やり感はあるが、所々で入る解説が漫画では表現出来ていない部分をうまく補足している。これなら資本主義の問題点が誰にでも理解できると思う。 基本的なお金の勉強にもなる本書は、『資本論』や『マルクス&エンゲルス』に興味がない人にもおすすめしたい。『まんがで読破』シリーズはこうであってほしいと思える一冊になっている。

Posted by

世界中で信じられている宗教である資本主義のしくみを前作より詳しく説明。続編は物語だけでなく理論的な説明が増えるので前作よりは多少難解になっている印象。前作は労働者搾取が多少デフォルメして描かれていたが、続編は下請け企業の悲哀がメインストーリーで、現代でも全く違和感がないどころか、...

世界中で信じられている宗教である資本主義のしくみを前作より詳しく説明。続編は物語だけでなく理論的な説明が増えるので前作よりは多少難解になっている印象。前作は労働者搾取が多少デフォルメして描かれていたが、続編は下請け企業の悲哀がメインストーリーで、現代でも全く違和感がないどころか、コロナ不況によるリアリティーのある切実な話として読める。続編はどうやらエンゲルスが書いた第2部、第3部に該当するらしい(エンゲルス本人が登場して解説してるし)。 このマンガ本の内容を完璧に理解していて他人に説明できる大人は果たしてどれぐらいいるだろうか?自分もちょっと怪しいところはあるかもしれないと思ったり・・・。とりあえず「信用創造」とは何か?がわからない人は読んだ方がいいのかも。

Posted by

まんがで読破を読破するシリーズ。 この前読んだ「資本論」の続編。「資本論」はマルクスが書いた第1部中心だったのに対し、この「続」はエンゲルスが続けた第2部と第3部中心。 引き続き、チーズ工場の社長、ロビンの葛藤から資本主義の矛盾を説く。 仮想通貨のニュースを見ながら、金・貨幣・価...

まんがで読破を読破するシリーズ。 この前読んだ「資本論」の続編。「資本論」はマルクスが書いた第1部中心だったのに対し、この「続」はエンゲルスが続けた第2部と第3部中心。 引き続き、チーズ工場の社長、ロビンの葛藤から資本主義の矛盾を説く。 仮想通貨のニュースを見ながら、金・貨幣・価値って何だろうって思う。

Posted by

1冊目がマルクスが書いた第一部、こちらはマルクスの草稿をもとにエンゲルスが編集した第二部・第三部とのこと。 原著には多分そこまで言及されてないけど、ここで描かれてる資本主義の問題点から後々、労働者の人権問題とか、特許・商標とか、修正資本主義とかが生まれていくんだろうな、と。 ラ...

1冊目がマルクスが書いた第一部、こちらはマルクスの草稿をもとにエンゲルスが編集した第二部・第三部とのこと。 原著には多分そこまで言及されてないけど、ここで描かれてる資本主義の問題点から後々、労働者の人権問題とか、特許・商標とか、修正資本主義とかが生まれていくんだろうな、と。 ラスト、自分が預金している100Gさえ戻ってくればいいんだ、と言って200Gもらって逃げるところが、とてもイギリス的な感じ。 曰く、労働者は労働者の地位向上は求めるけど、自身が資本家になることは求めない、というのがイギリス気質らしい。

Posted by

本書は機械を作ったり、労働者を増やしたりして生産を増やしても、売れなくなった時は労働者がクビになり生活できなくなる。 売れなくなるのは飽きがあったり、行き渡っていたりいろいろあるが資本主義の弊害であることは言うまでもない。 また単純労働では労働者の価値が変わらないので給料があげら...

本書は機械を作ったり、労働者を増やしたりして生産を増やしても、売れなくなった時は労働者がクビになり生活できなくなる。 売れなくなるのは飽きがあったり、行き渡っていたりいろいろあるが資本主義の弊害であることは言うまでもない。 また単純労働では労働者の価値が変わらないので給料があげられないとある。機械が進む中で労働者の仕事は細分化され誰でもできる仕事も増えている。その分、やりがいがなくなり仕事に意欲が示せない人も増えている。 企業で兵隊の仕事をするより、自分で付加価値を出して仕事できる人が資本主義の奴隷にならなくて済むと考える。 需要の流れの仕事をしている人は常にリスクがある。 だから公務員が人気があると言える。 また、銀行の信用創造による貸し倒れのリスクも挙げられており、モノが売れなくなって倒産する銀行のリスクも書かれている。新しい商品が出てくると古い商品は売れなくなり、最悪倒産する企業がある。

Posted by