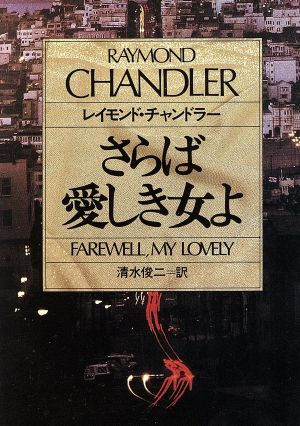

さらば愛しき女よ フィリップ・マーロウ の商品レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

ハードボイルドものを初めて読んだ。 難しかった… 比喩が多いんだけど、意味がわからない。 会話も何のことを言ってるのかわからないことが多くて、わけがわからないままなんとなく話が進んで、いつのまにか話が繋がって、ミステリーの肝である「なるほど!そういうことか!」てのがないまま終わってしまった。

Posted by

翻訳がすばらしく、『さらば愛しき女よ』というタイトルだけでも飯が食える。チャンドラーはとにかく恰好よさと哀愁ただよう雰囲気を味わえればいいと思っているので、そういった点においては、やはり本書も傑作であった。

Posted by

チャンドラー長編2作目にして不朽の傑作。 私がこの作品と出逢ったことの最大の不幸は先に『長いお別れ』を読んでしまったことにある。もしあの頃の私がフィリップ・マーロウの人生の歩みに少しでも配慮しておけば、そんな愚行は起こさなかったに違いない。あれ以来、私は新しい作者の作品に着手す...

チャンドラー長編2作目にして不朽の傑作。 私がこの作品と出逢ったことの最大の不幸は先に『長いお別れ』を読んでしまったことにある。もしあの頃の私がフィリップ・マーロウの人生の歩みに少しでも配慮しておけば、そんな愚行は起こさなかったに違いない。あれ以来、私は新しい作者の作品に着手する時は愚直なまでに原書刊行順に執着するようになった。 そんなわけでチャンドラー作品の中で「永遠の№2」が私の中で付せられるようになってしまったのだが、全編を覆うペシミズムはなんとも云いようがないほど胸に染みていく。上質のブランデーが1滴も無駄に出来ないように、本書もまた一言一句無駄に出来ない上質の文章だ。 マーロウが出逢ったのは身の丈6フィート5インチ(約195センチ)はあろうかという大男。大鹿マロイと名乗ったその男は8年前に殺人罪を犯して刑務所に入っていた。そして出所して早々かつて愛した女ヴェルマを捜していた。マロイはヴェルマを求め、黒人街の賭博場に入るがそこでまたも殺人を犯してしまう。マーロウは否応なくマロイの女ヴェルマを捜すことを手伝うことに。またマーロウは盗まれた翡翠の首飾りを買い戻すために護衛役として雇われる。しかし取引の場所でマーロウは頭を殴られ、気絶する。意識を取り戻すとそこには依頼人の死体が横たわっていた。 事件はいつもの如く、簡単と思われた事件で殺人に巻き込まれ、それがもう一方の事件と関係があることが解り、結末へという道筋を辿るのだが、この作品が他の作品と一線を画しているのはとにかく大鹿マロイの愚かなまでの純真に尽きる。昔の愛を信じ、かつての恋人を人を殺してまで探し求める彼は手負いの鹿ならぬ熊のようだ。そして往々にしてこういう物語は悲劇で閉じられるのがセオリーで、本書も例外ではない。 悪女に騙された馬鹿な大男の話と云えば、それまでだが、そんな単純に括れないと抗う気持ちが残る。 本書でもマーロウは損な役回りだ。特にヴェルマの捜索は無料で引き受けてしまう。だが彼は自分の信条のために生きているから仕方がない。自分に関わった人間に納得の行く折り合いをつけたい、それだけのために自ら危険を冒す。 本書の原形となった短編は「トライ・ザ・ガール(女を試せ)」だが、チャンドラーはそれ以後も大男をマーロウの道連れにした短編を書いているから、よっぽどこの設定が気に入ったのだろう。そしてそのどれもが面白く、そして哀しい。 そしてマーロウのトリビュートアンソロジーである『フィリップ・マーロウの事件』でも他の作家が大鹿マロイを思わせる大男とマーロウを組ませた作品を著している。つまり本書はアメリカの作家の間でもかなり評価が高く、また好まれている作品となっている。 あとなぜだか判らないが、忘れらないシーンとして警察署のビルを上っていくのをマーロウが気づくところがある。この虫はやがて18階の事件を担当する捜査官の机まで来ている事にマーロウは気づく。このシーンがやけに印象に残っている。その理由は未だに解らない。 本作の感想はいつになく饒舌になってしまった。そうさせる魅力が本書には確かに、ある。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

これぞハードボイルド!黒人街のバー、謎の依頼人に謎の女、富豪、宝石泥棒、賭博の停泊船…あんまりミステリーを読んでなかったわたしでも、「ミステリーっぽいーー!」ってなる要素がそこかしらに散っている。 マロイが切ない。なんとも言えぬ哀切な感情が胸に残る。

Posted by

私立探偵フィリップ・マーロウの二作目。 唐突な事件の始まり方、というか、巻き込まれ方が、 とてもハードボイルドっぽい。 というとハードボイルドに対する冒瀆だろうか、偏見だろうか。 富豪の枠美しい妻や謎の女、沖合に停泊すると賭博の船と、 まるで映画化してくれといわんばかりの設定...

私立探偵フィリップ・マーロウの二作目。 唐突な事件の始まり方、というか、巻き込まれ方が、 とてもハードボイルドっぽい。 というとハードボイルドに対する冒瀆だろうか、偏見だろうか。 富豪の枠美しい妻や謎の女、沖合に停泊すると賭博の船と、 まるで映画化してくれといわんばかりの設定のようの気がするのは、 後の世からの後付けだろうか。 今回も銀行強盗で服役していたと男や、元バーの経営者の妻といった 個性際立つ登場人物が良かった。

Posted by

時間がかかったけど何とか読めた。粗くざらついた文体にユーモアのある比喩がキラキラ散りばめられている。日本文学では得られない独特な雰囲気がありアメリカの風を感じたような読書体験だった。朴訥としていて哀れな大鹿マロイが気に入った。

Posted by

人物表現の多彩さにくらくらした。 正直、ミステリーはあまり好きではなく、今回も「どうなるのか?」てきな興味はなかったけれど、会話や比喩のお洒落さに惹かれてページをめくった。 村上春樹が影響を受けるのもよーくわかる。というか、ほぼ真似? と思われる箇所も。でも、いいのだろうけれど。...

人物表現の多彩さにくらくらした。 正直、ミステリーはあまり好きではなく、今回も「どうなるのか?」てきな興味はなかったけれど、会話や比喩のお洒落さに惹かれてページをめくった。 村上春樹が影響を受けるのもよーくわかる。というか、ほぼ真似? と思われる箇所も。でも、いいのだろうけれど。 次は村上春樹が訳した、別の本を読んでみよう。

Posted by

作家の柳広司氏が「文体模写をして賞に応募した」というのを読んで。気になって本棚から発掘。 奥付を見ると1989年の刷りだから23歳の時以来の再読である。 全然内容を覚えてないのは、途中で飽きたのかもしれない。推理小説のつもりで読んだのかもしれないからだろうが(今回もその腹積もりで...

作家の柳広司氏が「文体模写をして賞に応募した」というのを読んで。気になって本棚から発掘。 奥付を見ると1989年の刷りだから23歳の時以来の再読である。 全然内容を覚えてないのは、途中で飽きたのかもしれない。推理小説のつもりで読んだのかもしれないからだろうが(今回もその腹積もりで手に取った)、これは雰囲気小説なんだな。 著名な作家の割には長編が少ない、というところは気に入った。翻訳としては「頸飾り、ピストル、接吻、コッピー、三百代言、水ピストル、ハンケチ、郵便行嚢、パップコーン、スリッパー、スカッチウイスキー」など、いささか気になったものの、それらの語がかえって古さを醸し出していいのかもしれない。

Posted by

こんな有名な小説を、勘違いしていました。私。 ハードボイルドと言えばチャンドラー。 なのに。 フィリップ・マーロウ。 「タフでなければ生きて行けない。優しくなれなければ生きている資格がない」という台詞で有名です。 確かにある意味タフですし、優しいとも言えますが、想像とは全然違う...

こんな有名な小説を、勘違いしていました。私。 ハードボイルドと言えばチャンドラー。 なのに。 フィリップ・マーロウ。 「タフでなければ生きて行けない。優しくなれなければ生きている資格がない」という台詞で有名です。 確かにある意味タフですし、優しいとも言えますが、想像とは全然違うキャラクターでした。 一人称で書かれている地の文の人称名詞が「私」なんですよ。 ハードボイルドなのに! そして会話の中では自分のことを「ぼく」と言っています。 ハードボイルドなのに! 木枯らし紋次郎のようなクールガイだとばっかり思っていたハードボイルドな探偵は、至極真っ当な私立探偵。 目の前で起きた殺人事件。一応警察に協力はするけれど、自分の仕事が入れば当然そちらが優先。 しかし依頼人が自分の不手際から殺されて、自身も命が危険にさらされるけれど、あきらめずに真相を追い続ける姿はまさにハードボイルド。 見えない敵はどんどん巨大化していき、真相の片鱗が見えてくるのは本当に最後の最後。 死ぬかもしれない目に何度も遭いながら、止めてくれる人だっているのに、たった100ドルを払った依頼人のために行動する主人公がだんだん格好良く思えてくるから不思議。 「私」だろうと「ぼく」だろうと。 「探偵小説によく出ているような酔払いの探偵になるんじゃないでしょうね」 「なったっていいじゃないか。彼らはいつも、事件を解決しているぜ。」 くうう。 かっこいいじゃないか。 大鹿マロイもヴェルマも、自分の最期を覚悟して行動していたような気がするの。 気持ちの純粋さがせつない。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

ハードボイルドの古典であり永遠不滅の傑作である。レイモンド・チャンドラーが創造した探偵フィリップ・マーロウは、幾多の派生キャラの原型として、数多の作家達に大きな影響を与え続けている。「ロング・グッバイ」に続いてマーロウを読了した。 「リリシズム」なる言葉を使ってチャンドラーの作風が評されることが多い、ハヤカワ文庫の裏にもその言葉がある。直訳すれば「叙情的」となるそうだ。主人公フィリップ・マーロウの生き様、そして事件の幕切れに共通する、ある種のオーラ?色彩?総じてリリシズムという言葉で括っているように思う。なるほど常にやるせなく切ない空気に包まれている世界観が、そこにある。 ただし本当の意味でチャンドラーとマーロウのリリシズムを理解しようとするならば、原書で読まねばならないのではないか?海外作品を読む時に常によぎる感傷が、特に大きく感じられるのがマーロウものなのだ。 自分のように日本語しか理解し得ない人々のために、翻訳者なる人物が存在していて彼等の仕事ぶりは、時に作者以上の影響力を持ち、優れた作品が世に出て広く知らしめらるにあたり必然たるものがある。今作の翻訳者は清水俊二氏である。 清水氏は他のチャンドラー作品のほとんどを手がけており、元々は映画の字幕を翻訳されていた人物である。セリフにあわせて字幕を目で追う作業は、耳で聞く作業に比べ理解のスピードが劣る。これを観客に悟られることなく字幕を作る仕事において、それらセリフの一つ一つに翻訳者の意訳があり、時に原語を超えるセリフが生まれることさえある。 「旅情」(1955)において「ステーキが食べたくても、ペパロニを出されたらペパロニを食べなさい」というセリフを「スパゲティを出されたら、スパゲティを食べなさい」と変えたのが清水氏であるそうだ。彼と時を同じくして映画字幕で活躍した高瀬鎮夫氏は「カサブランカ」において“Here's looking at you, kid を「君の瞳に乾杯」とあてた。 そのような渦中にあった清水氏であるからこそ、チャンドラーの世界観を、言葉と気候自然を、つまり文化を超えて我々に提供してくれるにふさわしい人物であったようだ。 今作においてマーロウ以外の人物においても、大鹿マロイ、グレイル夫人、アン・リアードン、ランドール警部補、レッドなど、それぞれの人物がそれぞれの「リリシズム」に彩られている。愛しき女を追い求めた大鹿リロイが迎えた結末もやるせななく、追い求められた女もさらに切なかった。 作者チャンドラーの偉業は言うに及ぶまいが、日本人は、翻訳者清水氏に、作者の同等の賛辞と感謝を送るに疑いない傑作であった。 「ロング・グッバイ」は村上春樹氏訳を読んだ、やはり「長いお別れ」を読むべきだとあらためて思った。

Posted by