考現学入門 の商品レビュー

赤瀬川原平らによる「路上観察学入門」を読んで、「考現学」という言葉を知った。 考古学は遺跡から掘り出されたものから当時の生活を想像するのに対し、考現学は現在の日常生活で目にするものを起点に社会について考える。 今では考現学的な視点でのアプローチは当たり前になっているが、当時は...

赤瀬川原平らによる「路上観察学入門」を読んで、「考現学」という言葉を知った。 考古学は遺跡から掘り出されたものから当時の生活を想像するのに対し、考現学は現在の日常生活で目にするものを起点に社会について考える。 今では考現学的な視点でのアプローチは当たり前になっているが、当時は著者の今和次郎らによるフィールドワーク的な取り組みからどんどん根付いてきたのだろう。 今和次郎らは、関東大震災が考現学の原点となった。 現代はコロナ時代。身の回りの変化を記録することで、コロナで何が変わって何が変わらなかったのか、社会はどう変化していったのか。 細部に目を配ることで、社会全体を冷静に見定める。まさにいま、考現学的な視点をもつことが重要だと感じた。

Posted by

この一冊で考現学の概略が楽しめました。 時代の風俗って あとから貴重な資料になるのに あんまり記録されないですものね。 でも、たとえばその時代を舞台にして 何か創作しようと思ったら こんなに役に立つ資料はないのでは。 例えば銀座の通行人が何を着て何を履き 田舎の生垣は何でどの...

この一冊で考現学の概略が楽しめました。 時代の風俗って あとから貴重な資料になるのに あんまり記録されないですものね。 でも、たとえばその時代を舞台にして 何か創作しようと思ったら こんなに役に立つ資料はないのでは。 例えば銀座の通行人が何を着て何を履き 田舎の生垣は何でどのように作られているか 学生のヘアスタイルはどうなっているか めちゃくちゃ細かく記録されている。 一軒の家の中をくまなく調べたのなんか 舞台装置として再現できるくらいの細かさ! 調査票が手書きなのも味があって良かったです。

Posted by

2020.10.31市立図書館 →2020.12.4購入 路上観察学会の始祖というべき民俗学者によって100年前に提唱された「考現学」のはじまりの一冊。これによって師匠の柳田國男からは破門されたという曰く付き。 銀座を行き交う人間観察や地方へ行ったときの道具や意匠の観察など実に興...

2020.10.31市立図書館 →2020.12.4購入 路上観察学会の始祖というべき民俗学者によって100年前に提唱された「考現学」のはじまりの一冊。これによって師匠の柳田國男からは破門されたという曰く付き。 銀座を行き交う人間観察や地方へ行ったときの道具や意匠の観察など実に興味深い。観察するのがほんとうに楽しくてたまらない気持ちが伝わってくる。 今和次郎独自のことばづかい「ほっちゃらかす」も興味深い。 二週間ではとてもぜんぶは読みきれなかったので、けっきょく購入。

Posted by

文末にある藤森照信さんの解説で著者の名前を イマワ・ジロウ と読んでしまい笑われたというのに、自分もしてしまったと読後感に満ちた中でクスッと笑ってしまいました。 建築学生として「調査とは」という視点で読み進めるとほんと些細なところまで観察しているなという感想をどの章でも感じるば...

文末にある藤森照信さんの解説で著者の名前を イマワ・ジロウ と読んでしまい笑われたというのに、自分もしてしまったと読後感に満ちた中でクスッと笑ってしまいました。 建築学生として「調査とは」という視点で読み進めるとほんと些細なところまで観察しているなという感想をどの章でも感じるばかりでした。 文体も時々心中をこぼすようなところが読み進めるうちにツボにはまって楽しく読み終えることができました。 自分も散歩がてらには観察とメモをしようかなと思わせてくれる、いい本と著者に出会えた一冊でした。

Posted by

読み進めていくうちに今和次郎の視線も考現学というより経世済民なのではないかと思うようになってきた。柳田國男の民俗学が目指したものと同じように。 銀座のはアクロス?のファッション定点観測に似た要素もあるし、MRつーかサーベイっぽいと思う。貧民街のはとくに経世済民っぽい。(見てないが...

読み進めていくうちに今和次郎の視線も考現学というより経世済民なのではないかと思うようになってきた。柳田國男の民俗学が目指したものと同じように。 銀座のはアクロス?のファッション定点観測に似た要素もあるし、MRつーかサーベイっぽいと思う。貧民街のはとくに経世済民っぽい。(見てないが、映画「この世界の片隅に」にも同じようなシーンが登場したそうな) パナソニック汐留ミュージアムの今和次郎展の際、豪雪地帯の建築か(雪害に強い住宅?)なにか関わっていたことを知ったような気がしたが…(うろおぼえ)そのつながりで、農政官僚・石黒忠篤の別宅?を設計して様な記憶。 考現学のもう一人の雄・吉田謙吉の、「考現学の誕生」を読み終わったら、畑中章弘さんの「柳田國男と今和次郎 災害に向き合う民俗学」を再読だな。そうだ「日本の民家」も。

Posted by

目のつけどころと細かい記録(スケッチ)が面白い! でも全部じっくり読むのは大変だったので、気になったところだけ飛ばし読みしました。

Posted by

読んでいて断片的なものの社会学を思い出した。小さいことというか、断片的なものに想いを馳せる姿が好きな社会学なのかもしれない。

Posted by

ずっと手をつけていなかった路上観察の聖書 興味に沿った観察記録をまとめた感じの一冊だが、100年近く前にいま都市関係で注目のアクティビティリサーチやインフォグラフィックスがすでに体現されているのは驚き。

Posted by

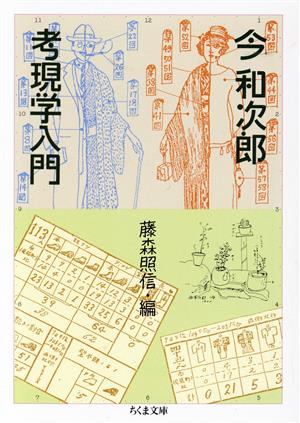

[ 内容 ] 震災後の東京の町を歩き、バラックのスケッチから始まった〈考現学〉。 その創始者・今和次郎は、これを機に柳田民俗学と袂をわかち、新しく都市風俗の観察の学問をはじめた。 ここから〈生活学〉〈風俗学〉そして〈路上観察学〉が次々と生まれていった。 本書には、「考現学とは何か...

[ 内容 ] 震災後の東京の町を歩き、バラックのスケッチから始まった〈考現学〉。 その創始者・今和次郎は、これを機に柳田民俗学と袂をわかち、新しく都市風俗の観察の学問をはじめた。 ここから〈生活学〉〈風俗学〉そして〈路上観察学〉が次々と生まれていった。 本書には、「考現学とは何か」をわかりやすく綴ったもの、面白く、資料性も高い調査報告を中心に収録した。 [ 目次 ] ブリキ屋の仕事 路傍採集 焼トタンの家 東京銀座街風俗記録 本所深川貧民窟付近風俗採集 郊外風俗雑景 下宿住み学生持物調べ 新家庭の品物調査 井の頭公園春のピクニック 井の頭公園自殺場所分布図 郊外住居工芸 宿屋の室内・食事一切調べ二つ カケ茶碗多数 洋服の破れる個所 露店大道商人の人寄せ人だかり 女の頭 学生ハイカラ調べ 住居内の交通図 机面の研究 レビュー試験場はさまざまである 物品交換所調べ 考現学とは何か 考現学総論 「考現学」が破門のもと [ 問題提起 ] [ 結論 ] [ コメント ] [ 読了した日 ]

Posted by

銀座を歩く人々の様子(服装、髪型からひげの形まで)、下宿生活を送る学生の部屋にあるものすべてなど、1920年代当時のさまざまな風俗の記録が収録されています。その記録の細かさに驚かされました。 琉球大学:図書館スタッフ

Posted by