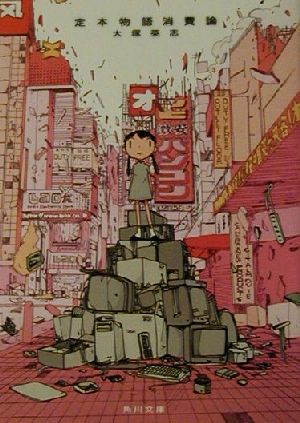

定本 物語消費論 の商品レビュー

80年代のビックリマンチョコ、90年代のエヴァンゲリオンのヒットの裏に存在する、<物語消費モデル>によるマーケティングを説明した一冊。宗教の布教活動への応用には関心させられた。

Posted by

ビックリマンチョコレートと大本教の教典「霊界物語」が類似してるってのは面白い。こういうインチキ臭さがこの人の魅力。

Posted by

「物語消費論」読了。実は読んだことが無かったのでハードカバーをBOOK-OFF100円で見つけて買っておいたのを、ちょびちょび読み進めていた。大塚英志、好きだなあ。ルックス以外は。

Posted by

ビックリマンシールの話しから始まり、結構すごい納得を感じた一冊。絵が可愛いから読みました、はい。でも、面白いですよ〜!!

Posted by

読了。この本はかなり時代的にフィットしたので面白かった。ビックリマンから始まり、この文庫化で追加になった「都市伝説」の項目も面白かった。都市伝説の項目では、大塚英志の得意分野である民俗学から色々と話が出ていて、柳田國男翁の名前や、前にチラッと読んだ「遠野物語」からの引用もちらほ...

読了。この本はかなり時代的にフィットしたので面白かった。ビックリマンから始まり、この文庫化で追加になった「都市伝説」の項目も面白かった。都市伝説の項目では、大塚英志の得意分野である民俗学から色々と話が出ていて、柳田國男翁の名前や、前にチラッと読んだ「遠野物語」からの引用もちらほらと見受けられた。大塚英志原作「北神伝綺」で、登場人物として柳田國男が出ているので、ちょこっと民俗学の知識は(大塚作品を読むためだけに必要な)覚えた。本の中で、現代(といっても80年代)の民俗学を求めるために<少女文化>に焦点を当てて書いていた。その中で、久しぶりに名前を見た人物が出ていて驚きだった。その人物は<マーク矢崎>(笑)。この人、新潟の地方局で占いのコーナーを持っていたのでかなり鮮明に記憶している。通学する10分前に、この人の占いを気にしながら準備をしていた気が…(笑)。意外と有名人だったんだねぇ〜。他にも色々と、「元ネタ」と思われるものが多く載っていた。森博嗣「虚空の逆マトリックス」という短編集に、「メリーさん」についての短編が載っていたはず。これも都市伝説として噂になっていたものが元ネタになってたんだね。他にも、最近読んだ佐藤友哉「フリッカー式」で「件(くだん)」の話が大事なところで使われていたが、それについても載っていたので、作者が多分この本を読んだな…と。後は、これも噂にあったようだが「ピアスの穴から糸がでる」という怪談話風の噂の話から、村上龍「共生虫」を連想させた。 色々と繋がる本だったし、現在書かれている「物語」の根幹を成しているものはこの時代に創り上げられたものが基礎であるというのが良く分かる。実際、大塚英志が予測した通りに、ネットが普及し噂の伝播媒体として使われ始める、原点が80年代に既に求められていたのは、現在の状況を考えれば一目瞭然だね。

Posted by

大きな物語の消失というお話。今や半径○メートル以内が重要で、「世界が〜」「戦争が〜」などという遠くの大きなお話は気にしない。タリバン戦争のときは結構騒いだ気もするが。この本は読みにくい。すっきりとしない書き方をしていた。連載物の宿命かな? 物語が終わってモノガタリが始まった。

Posted by