パパラギ の商品レビュー

その昔「ブッシュマン」という、大昔から変わらない生活を続けるアフリカの原住民の一人、ニカウさんの日常を笑いを交えて綴った映画があった(あれは今思えば差別的なニオイも感じるが)が、南国の一つの村を束ねる酋長・ツイアビもニカウさんと同じように文明社会とは一線を画した生活を続けていた。...

その昔「ブッシュマン」という、大昔から変わらない生活を続けるアフリカの原住民の一人、ニカウさんの日常を笑いを交えて綴った映画があった(あれは今思えば差別的なニオイも感じるが)が、南国の一つの村を束ねる酋長・ツイアビもニカウさんと同じように文明社会とは一線を画した生活を続けていた。 初めて目にした西洋の近代社会を目の当たりにして、彼は疑問に思った事を素直に、時に痛烈に述べている。 それはある意味私達が忘れてはいけない事を教えてくれている様にも思え、非常に身の引き締まる思いで読み進めた記憶がある。 現代人は読んでおいた方が良いと今だからこそ強く思う。

Posted by

夏休みや冬休み、リゾート地でオトナがぼんやりと読むのに、いい本です。 書いてある内容を「いいなあ」と腑に落ちるようになるには、年季が要ると思う。 都市も田舎もひととおり暮らし海外生活の不自由さすらもこなし、それでも「なんだか違和感がつきまとう」体験を積まないと、酋長さんのメッセ...

夏休みや冬休み、リゾート地でオトナがぼんやりと読むのに、いい本です。 書いてある内容を「いいなあ」と腑に落ちるようになるには、年季が要ると思う。 都市も田舎もひととおり暮らし海外生活の不自由さすらもこなし、それでも「なんだか違和感がつきまとう」体験を積まないと、酋長さんのメッセージはあんまり面白くないんじゃないかなぁ。 なので翻訳のかたのあとがき「若い人に読んでほしい」は無理あるかと。若い人って自意識過剰でバカだし。 ちなみにパパラギとは「白人」の意味のサモア語だそうですよ。

Posted by

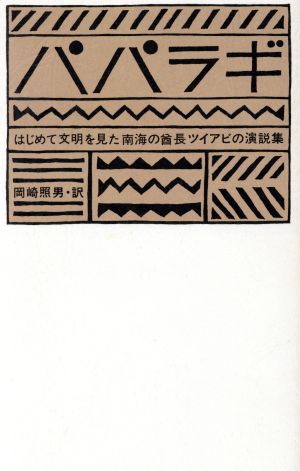

タイトルにある通り、南海の酋長ツイアビが、初めてパパラギ(=白人)たちの「文明社会」に触れたときの驚きを、島の人々に語って聞かせる、という内容です。深い洞察と知恵、痛烈な警告と啓示に満ちた文明批評として、時代を超えて受け継ぐべき痛烈なメッセージとなっています。ヨーロッパでの初版(...

タイトルにある通り、南海の酋長ツイアビが、初めてパパラギ(=白人)たちの「文明社会」に触れたときの驚きを、島の人々に語って聞かせる、という内容です。深い洞察と知恵、痛烈な警告と啓示に満ちた文明批評として、時代を超えて受け継ぐべき痛烈なメッセージとなっています。ヨーロッパでの初版(1920年)、日本での初版(1981年)以降、文明は一層進んだ一方、人間は幸福になったのでしょうか?ツイアビが言うように、“文明は彼らに光を与えるのではなく、暗闇にひきずりこもうとするもの”なのかもしれません。 サモアでは、日本人をパパラギ(白人)ではなく、シャパニと呼び、親しみを持っていたそうです。でも、シャパニもパパラギ以上にパパラギ的な文明という名の“暗闇”に暮らしている気がします。

Posted by

これを書いている現在は2010年代の初めも初め、その入り鼻の1月6日です。 “…十年代”という言い方がありますが、この10年ごとの刻みは、後から思い返すとそれなりのイメージがあるものですね。 いわゆる“精神世界”の本でも、それなりにはっきりした情報の質の違いが感じられたもので...

これを書いている現在は2010年代の初めも初め、その入り鼻の1月6日です。 “…十年代”という言い方がありますが、この10年ごとの刻みは、後から思い返すとそれなりのイメージがあるものですね。 いわゆる“精神世界”の本でも、それなりにはっきりした情報の質の違いが感じられたものです。 それと……大きな印象を残す本には……その本の“成立(思索、洞察、情報源など)”にも“伝わり方(文書化の経緯など)”にも、それなりに特徴があるものが多いような気がします。 ここでご紹介する『パパラギ はじめて文明を見た南海の酋長ツイアビの演説集』 (のドイツ語版)が最初に出版されたのは1970年代の半ばです。 日本語版の翻訳は1980年代の初めに出版されました。 はじめて読んだときの衝撃はいまとなってははっきりとは思い出せませんが、ただ一日中その興奮が続いていたような記憶があります。 続きはこちらへ→http://ameblo.jp/aurasoma-unity/entry-10428064027.html

Posted by

高校生の頃に読んで以来、何回か読み返している本。 資本主義、というパラダイムに疑問を投げかける内容。 資本主義をその外側から先入観なしに見て「何か変だな西洋人は」というようなことを南海の島の酋長ツイアビが述べているのだが、私たちが当たり前だと考えていることに対して別の角度からの...

高校生の頃に読んで以来、何回か読み返している本。 資本主義、というパラダイムに疑問を投げかける内容。 資本主義をその外側から先入観なしに見て「何か変だな西洋人は」というようなことを南海の島の酋長ツイアビが述べているのだが、私たちが当たり前だと考えていることに対して別の角度からの視点を与えてくれる。はっ、とさせられるような内容も多い。 それでも、ツイアビの言っていることは大して働かなくても食料に困らない南の島の人だからこその感想・意見だ。とも思う。

Posted by

自分たちの生活に、無意識のうちにある枠を感じました。 人ではなく肩書を評価していたり。所有欲を感じてしまったり。 何も手放さずに、わかち合わずにいるとするならばそれは新しいものを得ようとしないと同じことである。 今を、もっと豊かにしていくことって大事ね。物質ではなくて。

Posted by

ツイアビになりすまし、現代人が書いたんではないか?と、疑うぐらい良く観察している。 この本を本当に理解出来る現代人はほんのごくわずかだと思う、それはこの本が心から理解でき共感したのであれば、その現代人は、現代文明がまったく及んでない所に移住し生きていくであろう。 人は『...

ツイアビになりすまし、現代人が書いたんではないか?と、疑うぐらい良く観察している。 この本を本当に理解出来る現代人はほんのごくわずかだと思う、それはこの本が心から理解でき共感したのであれば、その現代人は、現代文明がまったく及んでない所に移住し生きていくであろう。 人は『考え行動できる』動物故に、文明を発達させ、身の回りを便利にする事を考え実行してきた。 しかし、『人は考え行動できる』からこそ文明を発達させてはならない!とも考える事もできた。それが少し遅すぎたのではないか! 文明の発達=破滅 人は本来ツイアビのように産まれ生きるのだろうと思う。 今の時代の『究極の本』だな〜と思いながらも現代の文明を最大に利用し生きていくしかないと思ってしまう僕は、ツイアビから見れば救いようの無い病気であろう。

Posted by

目次 パパラギのからだをおおう腰布とむしろについて 石の箱、意思の割れ目、石の島、そしてその中に何があるかについて 丸い金属と重たい紙について たくさんの物がパパラギを貧しくしている パパラギにはひまがない パパラギが神様を貧しくした 大いなる心は機械よりも強い パパラギの職業に...

目次 パパラギのからだをおおう腰布とむしろについて 石の箱、意思の割れ目、石の島、そしてその中に何があるかについて 丸い金属と重たい紙について たくさんの物がパパラギを貧しくしている パパラギにはひまがない パパラギが神様を貧しくした 大いなる心は機械よりも強い パパラギの職業について―そしてそのため彼らがいかに混乱しているか まやかしの暮らしのある場所について・束になった紙について 考えるという重い病気 パパラギは私たちを彼らと同じ闇の中に引きずりこもうとする

Posted by

衝撃の本。私たちも確実にパパラギ(白人)に近い、文明の中での生活を送っていて、便利なんだけど矛盾の中で生きてるんだよね。それを全部指摘された感じ。私には生まれたときからこの文明が当たり前だけど、彼らにはこう怖いものに映るんだなって思った。古い本だけど、現代でも通用することばかりだ...

衝撃の本。私たちも確実にパパラギ(白人)に近い、文明の中での生活を送っていて、便利なんだけど矛盾の中で生きてるんだよね。それを全部指摘された感じ。私には生まれたときからこの文明が当たり前だけど、彼らにはこう怖いものに映るんだなって思った。古い本だけど、現代でも通用することばかりだしむしろ状態は悪化してるかも。納得することばかりです。人生観変わるかも。

Posted by

野性的で素朴な感情に根ざした文明懐疑・批判の視線に,我が国の漫画家・水木しげるに通じるものを感じた。しかし,この手記を,著者自身が決して好まない「文字に書き記して記録に残す」という西洋人的な行為で表現しているということに,そもそもの不思議さを感じた(表題には演説集とあるが,本文に...

野性的で素朴な感情に根ざした文明懐疑・批判の視線に,我が国の漫画家・水木しげるに通じるものを感じた。しかし,この手記を,著者自身が決して好まない「文字に書き記して記録に残す」という西洋人的な行為で表現しているということに,そもそもの不思議さを感じた(表題には演説集とあるが,本文によれば手記を訳したものだそうである)。著者は稀有な二重性をもったインテリ未開人だったということなのか,それとも,ポール・ボネやイザヤ・ベンダサンに似たノリで,実は西洋人が未開人に扮して書いた本であったということなのか。自分には本当のところは分からない。

Posted by