商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 作品社 |

| 発売年月日 | 2024/07/02 |

| JAN | 9784867930311 |

- 書籍

- 書籍

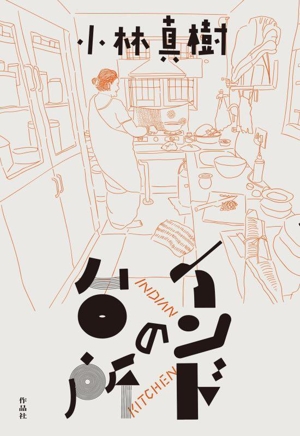

インドの台所

商品が入荷した店舗:店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります

お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません

インドの台所

¥2,970

在庫あり

商品レビュー

2.5

4件のお客様レビュー

著者はインド食器屋という若干変わった肩書。 インド・ネパールの食器や調理器具を輸入販売している会社の代表だそうである。 本書は、北は夏でも朝晩は冷えるカシミールから、南は呼吸するだけでも汗が出るタミルの南部まで、インド各地を回って台所を見せてもらう、という、なかなかディープな1冊...

著者はインド食器屋という若干変わった肩書。 インド・ネパールの食器や調理器具を輸入販売している会社の代表だそうである。 本書は、北は夏でも朝晩は冷えるカシミールから、南は呼吸するだけでも汗が出るタミルの南部まで、インド各地を回って台所を見せてもらう、という、なかなかディープな1冊である。豪邸の台所から、つつましい庶民の台所まで、バラエティに富んでいる。 料理に地域性があるように、食器にも地域性がある。とはいえ、インド全体としての共通項もある、といった趣。 台所を見る、食器や調理器具を見るだけに留まらず、もちろん、料理も紹介される。 広いインドを著者と一緒に旅行しているような気分にもなる。 台所。食堂やレストランでは比較的気軽に見せてもらえるが、一般家庭の場合はよそ者にはなかなか敷居が高い。現地出身で日本在住の知人の伝手であらかじめ手配することもあるが、一か八か、行った先で本当に初対面の人(乗せてくれたタクシーの運転手や街中で出会った人)に頼み込んで見せてもらったりしている。断られた数も多いのだろうが、本が完成するほどの事例が集まったところを見ると、意外に成功しているのだろう。熱意や目的があると、結構人はOKしてくれるということなのかもしれない。 インドでよそ者に対する台所見学の敷居が高いのは、おそらく、そこで働くのが主に女性たちだからだろう。一般に、客が訪れると、もてなすのは主人の仕事で、女性たちは給仕役である。食事の際は、主人が客のそばに座ってホスト役を務め、給仕役は台所と客間を行ったり来たりして、焼き立てのチャパーティー(インド式パン)を1枚ずつ持ってきたりするという。 客に対しては比較的鷹揚で、一般家庭を客として訪れる場合、気前よくもてなしてくれるようで、著者も特に対価を払っているようでもなく(いや、払っているのかもしれないけれど?)、少々不思議な感じである。 個人的には地域性の違いがわかったというよりも、全体としてインドの台所をへぇぇと見せてもらった読後感である。 いくつか挙げれば: ・昔ながらの台所は座って作業するタイプが多い。刃物は足で固定する形で、刃物ではなく食材の方を動かして皮をむいたり切ったりするタイプのものがある。 ・冷蔵庫をあまり使用せず、食材はなるべく短期間で使い切るという人もいる。 ・バナナの葉を食器として使用するようになったのは、比較的最近である。 ・辛いものが名物だという印象のある地域では、実はそれほど辛い物は食されておらず、「〇〇料理=辛い」といったイメージ先行型のことが往々にしてある。 ・若い働き手が条件のよい地域に流出してしまい、「△△料理」といいながら、作っているのはまったく違う地域の過疎地から出てきた若者だったりする。 ・昔の台所仕事は、それはそれは大変で、水汲みから豆の皮むきから、酒の蒸留まで、女性たちが担っていた。台所は清浄でなければならないから、と、最上階に設える地域もある。このような場合、特に、井戸から水汲みに何往復もするのはさぞ大変なことだっただろう。 伝統の食事は丁寧に作られており、味わい深いものではあるけれど、これを作るには陰に誰かの労働力が必要である。便利な道具で代替できるもの、そうはいっても代えがたいもの、さまざまありつつ、さて、どのあたりが落としどころなのだろうか、と何だか考えさせられる。

Posted by

世界地図を広げるとロシアや中国の広大さに気を取られがちだが、インドもインドでしっかり広大だ。何せ、人口は日本の10倍以上・(何かで読んだデータによると)国内には3000以上もの方言が存在している。 そうなってくると、食文化も多種多様でないわけがない。いや、想像以上に多種多様だった...

世界地図を広げるとロシアや中国の広大さに気を取られがちだが、インドもインドでしっかり広大だ。何せ、人口は日本の10倍以上・(何かで読んだデータによると)国内には3000以上もの方言が存在している。 そうなってくると、食文化も多種多様でないわけがない。いや、想像以上に多種多様だった。 バナナの葉をお皿代わりにしたり、牛肉を食す地域があったりと、同じインド国内とは到底思えなかった。ちなみにインド国内における牛肉は、主にイスラム教徒といった異教徒が食しているが、南インドのある地域ではヒンドゥー教徒も日頃食べているんだとか…! 「さらにインド人はこんなこともよくいう。『店の味はホンモノじゃない』。〔中略〕では、より根源的な味に出会うにはどうすればいいのか。利潤追求しない場=家庭を訪問するしかないのである」(P 252) インド・ネパール食器店を営む著者が、インド中(時々ネパール)の台所をめぐり、記録したエッセイ。 日本で言うところの「北は北海道・南は沖縄まで」、本当に全国各地の台所をみて周っている。五つ星ホテルやファーストフード店といった変わり種にも立ち寄られていて、読んでいて楽しみが尽きなかった。 しかし一つ一つのエッセイは短く、ノリに乗ってきたところで次に移っちゃうから、拍子抜けすることもしばしば。料理名や調理器具の用語集が巻末にあるため、いちいちめくって調べる作業が不便だった。 よほどの関心がない限り、いちいち覚えていられないというのが正直な感想。(感触的には、鍋の種類がバラエティに富んでいた) 内容的には興味深いので、映像で見る方がスムーズに楽しめるかも。 さすがインド食器店を営んでいるだけあって、インド料理店など、伝手が広い。現地でアタックすることもあったが、大抵はその伝手を頼って諸所の台所を訪ねられていた。 快く台所を見せてくれる人もいれば、中には宗教上の理由(「部外者を入れると神様に怒られるから」)などで渋る人もいたり。でも著者を迎え入れた人々はみんな心づくしの料理でもてなしてくれて、読んでいるこちらも妙に人肌が恋しくなったりした。 それにしても、かまどを使った昔ながらの調理方法が都会でも重宝されているというのは、思いもよらぬ情報だったな…。(「スロー・クッキング」と言って、ガス火を使わない料理の方が健康にいいと信じられているらしい。あの盲信ぶりだと、たとえ専門家が正しても聞かないだろうな…) 調理に関わる男性がピックアップされているのも、非常に興味深い。「男子厨房に入るべからず」を体現するインドにおいて、家庭内の調理はもっぱら女性が担当、お酌も女性がするという徹底ぶり(?)。 その一方でレストランの厨房で働いているのは、ほぼ100%が男性。また名門大に通う男子の中には自炊する人もいるという。いずれのメンズも実家での調理経験はゼロだが、レストランの方は単純作業・名門大男子の方は数式のようにスパイスの調合を自分で楽しんでいる。 同じ男子メシでも、社会的地位によってここまで変わってくるとは。 長年慣れ親しんだインドの急激な変化に戸惑いつつも、あのあたたかさや笑顔に、著者はまた会いに行くだろう。キッチン巡礼の旅、次は映像化してくれませんかねm(_ _)m

Posted by

いつも利用している図書館の新着本リストで目についたので手に取ってみました。 世界最大の人口を有する “インド”。かの地における多種多彩な人々の「生活」の様子は、個人的にはとても興味のあるテーマです。 その点を「台所」というキーワードで掘り下げた本書、予想どおり目新しい発見が...

いつも利用している図書館の新着本リストで目についたので手に取ってみました。 世界最大の人口を有する “インド”。かの地における多種多彩な人々の「生活」の様子は、個人的にはとても興味のあるテーマです。 その点を「台所」というキーワードで掘り下げた本書、予想どおり目新しい発見が数多くありました。

Posted by