商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 白水社 |

| 発売年月日 | 2024/02/18 |

| JAN | 9784560090909 |

- 書籍

- 書籍

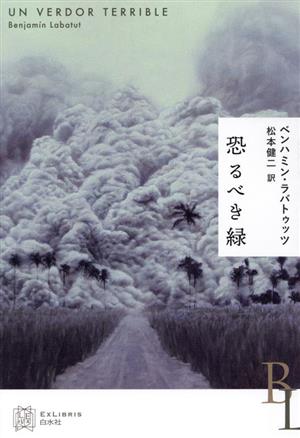

恐るべき緑

商品が入荷した店舗:店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません

恐るべき緑

¥2,750

在庫あり

商品レビュー

4

14件のお客様レビュー

20世紀に活躍した科学者たちを題材にとった連作小説です。フィクション分が多め、というのは作者の後書にあった。科学の発展の負の側面に焦点が当てられており、全体として雰囲気は暗い。それでも明るい未来が待ってたらいいのにな、と思いました。

Posted by

ものすごくおもしろかった。実在の科学者たちの研究と功罪とゴシップ色をまとうプライベートがただただ列記されていき、読むと科学の進歩をなぞることができる。書きぶりはまるで取材ノートかドキュメンタリーのような素っ気なさだし舞台は科学技術だし、とっつきにくいはずなのに冒頭から惹き込まれて...

ものすごくおもしろかった。実在の科学者たちの研究と功罪とゴシップ色をまとうプライベートがただただ列記されていき、読むと科学の進歩をなぞることができる。書きぶりはまるで取材ノートかドキュメンタリーのような素っ気なさだし舞台は科学技術だし、とっつきにくいはずなのに冒頭から惹き込まれてしまう、不思議な文体だった。アインシュタインが量子力学をまったく理解できなかったエピソードがおもしろい。とはいえノンフィクションではなく、主にプライベートの部分について作者の創作が大いに混ぜられているらしいので読み方には注意が必要。 エピローグが唯一とても不穏で文学的で、詩的なタイトルの意味がここでわかる。表紙のデザインも素敵

Posted by