商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 集英社インターナショナル/集英社 |

| 発売年月日 | 2024/02/07 |

| JAN | 9784797681345 |

- 書籍

- 新書

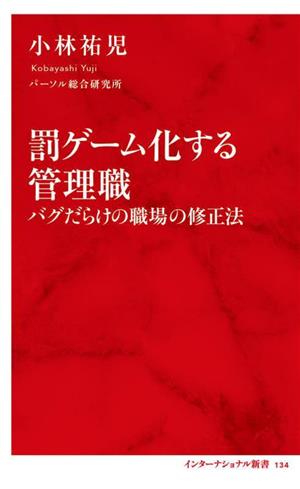

罰ゲーム化する管理職

商品が入荷した店舗:店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります

お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません

罰ゲーム化する管理職

¥1,012

在庫あり

商品レビュー

3.8

72件のお客様レビュー

なぜ管理職が罰ゲーム化するのか、その解決策を個人、組織単位で述べた内容。 結局個人レベルでの解決策はいまいちクリアではないように思うものの、 組織的対応の部分は、会社の新人事制度の考え方にも繋がるように思われ参考になった。

Posted by

思っていることが言語化された内容でした。 そのとおりだと思います。 ただ解決策が納得できる内容ではなかったので★3にしました。

Posted by

まるで自社のことを言われてるかと思うかのような著書だった。特に管理職と社員とに意識や行動のギャップがある組織は要注意かもしれない。弊社でも本社組織は社員がバリバリ回したりするので該当しない部分もあるが、地域に行くと途端に本に書いてある現象が起こっている。 まだ管理職じゃないが、フ...

まるで自社のことを言われてるかと思うかのような著書だった。特に管理職と社員とに意識や行動のギャップがある組織は要注意かもしれない。弊社でも本社組織は社員がバリバリ回したりするので該当しない部分もあるが、地域に行くと途端に本に書いてある現象が起こっている。 まだ管理職じゃないが、フォロワーシップアプローチやネットワークアプローチは社員でも積極的に広げることもできるし、負担を下げれる要素に思える。 というより、柔軟性や余白は一人一人の自発性わ成長に繋がりやすいというのがなんとなく感じた。年下部下ができたので、まずは練習として取り組もうと思う。

Posted by