商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 亜紀書房 |

| 発売年月日 | 2023/04/12 |

| JAN | 9784750517896 |

- 書籍

- 書籍

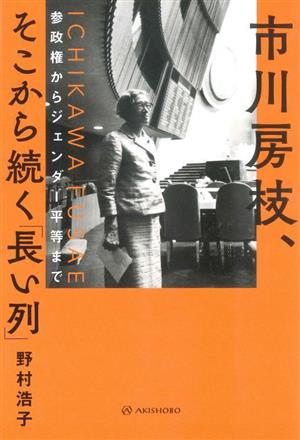

市川房枝、そこから続く「長い列」

商品が入荷した店舗:店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります

お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません

市川房枝、そこから続く「長い列」

¥2,200

在庫あり

商品レビュー

4.3

4件のお客様レビュー

樋口恵子氏の「婦人公論JP 老いの実況中継」24.11.27に紹介されていたので読んでみた。樋口氏は、”「あぁ、なんと偉い人なんだろう」「本当にすごい!」。なんだか子どもみたいですが、正直な読後感です。”と書いていた。 読み始めてみると、市川氏の活動が日本の女性運動の歴史に重な...

樋口恵子氏の「婦人公論JP 老いの実況中継」24.11.27に紹介されていたので読んでみた。樋口氏は、”「あぁ、なんと偉い人なんだろう」「本当にすごい!」。なんだか子どもみたいですが、正直な読後感です。”と書いていた。 読み始めてみると、市川氏の活動が日本の女性運動の歴史に重なっいて、というか市川氏が牽引したといってもいいものだった。なので市川氏の来歴の息づき、というよりは日本の女性解放運動史という感じ。なので、ちょっとすらすらとは読めなかった。途中からは樋口恵子氏関連、平塚雷鳥、青島幸雄、など目につくところを拾ってよんだ。均等法の赤松良子氏は新人時代、省に訪れた市川氏にお茶出しをし、さらには辻本清美氏は小学生時代母親から渡された市川房枝の子供向伝記が源流にある。市川氏の自伝を読んでみたい。 p266 樋口氏は30代後半から、気鋭の評論家として注目を集めるようになる。婦選会館が発行する「婦人展望」で連載をしたり、講座の講師を任されていた。 40才を迎えたころNHK名古屋が製作する市川房枝のインタビュー番組で聞き手を務めることになった。 市川氏は熊本県の高校教師の来訪を受け「高校の女生徒が結婚して家庭に入ることだけを夢見て勉強しない」と相談をされた。市川氏は家庭科の女子のみ必須は性別役割分業意識をより強めることにつながり、女性の社会参加を後退させているのではないかと考えた。それで、1974年に樋口らに呼びかけ「家庭科の男女共修をすすめる会」を立ち上げた。・・1996年以降に高校に入学した世代が小学校から高校まで通して家庭科を男女共修で学んだ世代。この共修は明らかに、特に男子生徒に役割固定化への否定割合が高まったとの調査結果(中西雪夫佐賀大学教授1990,1998調査)も紹介されていた。 2023.4.28第1版第1刷 図書館 「老いの実況中継」婦人公論jp 2024.11.27 https://fujinkoron.jp/articles/-/14253?page=3

Posted by

日本の第1波フェミニズム、戦前から現代まで続く「婦人参政権運動」について知るなら、たとえば、こちら。ペーパーバッグで読みやすい内容。 「女性の戦争協力」についても注目。映画『この世界の片隅に』『窓ぎわのトットちゃん』、ドラマ『虎に翼』など、ポップカルチャーの中で描かれる「大日本...

日本の第1波フェミニズム、戦前から現代まで続く「婦人参政権運動」について知るなら、たとえば、こちら。ペーパーバッグで読みやすい内容。 「女性の戦争協力」についても注目。映画『この世界の片隅に』『窓ぎわのトットちゃん』、ドラマ『虎に翼』など、ポップカルチャーの中で描かれる「大日本国防婦人会」と形は違えど、参政権を求める女性たちが積極的に戦争協力に向かっていった、その歴史の一端について。

Posted by

市立図書館に行った時に、新刊の棚に並んでいたのを手にとって。女性の労働史と感じる。 雇用機会均等法の元で働き始めたので、赤松良子さんたちの力によるものだとは知っていたが、国民年金第3号や扶養控除と抱き合わせだったのだとは知らなかった。どうりで現在我々世代は、個々に異なる年金受給に...

市立図書館に行った時に、新刊の棚に並んでいたのを手にとって。女性の労働史と感じる。 雇用機会均等法の元で働き始めたので、赤松良子さんたちの力によるものだとは知っていたが、国民年金第3号や扶養控除と抱き合わせだったのだとは知らなかった。どうりで現在我々世代は、個々に異なる年金受給に関する情報交換をしているはず。これもシスターフッド? 幼い頃多くの時間を共に過ごした大正生まれの伯母が小学校の教師だったからか、市川房枝、という名は自分の人生の一部になっていたのだと、この本を読んで思い出すことができた。

Posted by