- 書籍

- 書籍

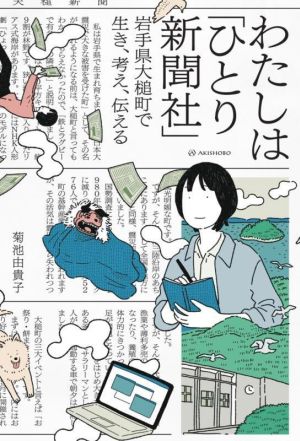

わたしは「ひとり新聞社」

商品が入荷した店舗:店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります

お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません

わたしは「ひとり新聞社」

¥1,980

在庫あり

商品レビュー

4.6

9件のお客様レビュー

東日本大震災で大きな被害を受けた大槌町において、住民視点で必要な情報を町民に届けるために「大槌新聞」を創刊し、一人で企画、取材、編集、広告、事務等すべてを行い、9年間毎週住民に無料配布し続けた菊池由貴子さん。彼女の人生と、大槌新聞の発行を通して彼女が感じた大槌町の課題、さらに、よ...

東日本大震災で大きな被害を受けた大槌町において、住民視点で必要な情報を町民に届けるために「大槌新聞」を創刊し、一人で企画、取材、編集、広告、事務等すべてを行い、9年間毎週住民に無料配布し続けた菊池由貴子さん。彼女の人生と、大槌新聞の発行を通して彼女が感じた大槌町の課題、さらに、より良い地域および日本のまちをつくるための示唆を私たちに投げかけている。 菊池さんの発行する「大槌新聞」は私が認識する「新聞」とは大きく違い、読み終わった直後は「これは新聞なのか…?」という疑問が頭を占めた。 本書には最初に発行された第1号大槌新聞が掲載されているが、第1号に関しては住民目線で、震災後の大槌のまちづくりが今後どうなるのか、住民が知りたい純粋な「情報」が掲載されていて、個人的にもすごく良い内容だと感心した。 ただ、創刊初期から時間がたって、大槌町について何も知らない住民のひとりだった菊池さんが多くの情報を手にするにつれて、大槌新聞が伝えるものが「情報」だけでなく、「菊池さんが考えるまちづくりに対しての主張」を含む内容に変わっていったように感じた。 この人は現町長が嫌いで前の町長のほうが好きなのかな、旧役場庁舎の解体に反対なんだな等、情報を超えた個人の主義主張が過度に詰め込まれた媒体を「新聞」と呼ぶのだろうか…と本の後半になるにつれ疑問が大きくなった。 ただ、大槌新聞を「新聞」としてではなく、大槌町の一人の住民が書いた「レポート」として理解するならば、彼女の主張はすごく意味のある重要な視点を私たちに伝えてくれていると思う。 特に「震災検証」が充分に行われていないことについては、大きな問題だと思った。苦しくても、責任の所在を明らかにして、次に同じような災害が起きたときに多くの命を守れるよう再発防止に努めることは生き残った人が全うしなくてはならない責務ではないのか。。 小さな町には人材が少なすぎるんだと思う。地元出身の人にこの町のリーダーになってもらいたいという地元の思いは分かるが、この町を良くしていくためには、そういった感情は優先されるべきではないと思った。

Posted by

▼ノンフィクションです。筆者さん(菊池由貴子さん)が、実際に岩手県大槌町で、10年だったか、「ひとり新聞社」をやってきた、という記録です。大変に面白かったです。さすが亜紀書房さん。パチパチ。 ▼菊池さんは同地のご出身で、雑に言うと若い頃から多病でなかなか社会人としていわゆる自立...

▼ノンフィクションです。筆者さん(菊池由貴子さん)が、実際に岩手県大槌町で、10年だったか、「ひとり新聞社」をやってきた、という記録です。大変に面白かったです。さすが亜紀書房さん。パチパチ。 ▼菊池さんは同地のご出身で、雑に言うと若い頃から多病でなかなか社会人としていわゆる自立ができなかった。そして大人になったころに大槌町に戻っていて、東日本大震災があった。不勉強で知りませんでしたが同町は多くの方が亡くなったし、被災された。直後の混乱と喪失感の中で「情報が足らない」と痛感して、ひとり新聞をはじめられた。 ▼若い頃の多病多難をまず赤裸々に語られていて、それだけでもちょっと瞠目なんです。そして、被災後に「ひとり新聞」にやりがいを感じられる。そこに情熱を傾ける。そんな思いが良く伝わります。そして日本中の他の地方行政もそうでしょうが、<気持ちや理想>と<目先の経済>の間で葛藤する町の表情が浮かび上がるような本でもありました。 ▼東京中心に考えがちですが、地方は大変ですよね。そこに特派員で東京から来る分には、お手柄立てて帰京すれば思い出話です。 でもそこでずっと暮らすという覚悟だからできることと、できないことがあります。そして地域目線では予算は常に足らず、不可解な既得権益ゲームに溢れ、人間関係は男尊女卑カルチャーの残滓多々です。 ただそれが、21世紀になって、令和になって、昭和システムの崩壊と、男女の役割変化と、デジタルの普及とで、これまたきしみつつ変わっているんでしょうね。 そんなことが行間から感じられる、こりこりしたオモシロイ1冊でした。 なんというか、震災、そして復興ということがはじめて手触りで伝わってきました。

Posted by

1人で取材や執筆、編集どころか、広告営業や事務までこなして、タブロイド判4面の新聞を毎週、大槌町に約9年間、無料配布していた菊池由貴子さん。私も約30年間断続的に、A4判2面の団体機関紙を毎月、1人で(主に)取材、(主に)執筆、編集、配布発送を続けているので、その苦労話と工夫が載...

1人で取材や執筆、編集どころか、広告営業や事務までこなして、タブロイド判4面の新聞を毎週、大槌町に約9年間、無料配布していた菊池由貴子さん。私も約30年間断続的に、A4判2面の団体機関紙を毎月、1人で(主に)取材、(主に)執筆、編集、配布発送を続けているので、その苦労話と工夫が載っているのか、と思い紐解いた。 そしたら、初めての著書の大部分は、震災後の大槌町の復興を、町民視点から取材し続けた菊池記者の「大槌町10年史」だった。びっくりした。面白かった。 彼女には、伝えたいことが山ほどあるのだ。新聞つくりの工夫や営業の苦労なんて、優先順位の下の下あたりなのだろう。自分を恥じた。 町民約一万人、約5千世帯を対象にする「大槌新聞」は、マスコミの新聞とは大きく違う。全国紙は町の予算を報道して「もっと支援を」と書く。けれども、菊池さんは「町民から見れば何が問題で、どうすれば町がよくなるか」を書く。他人事ではないのだ。大槌新聞を「町民目線で書いている」という評価をしている人もいると思うが、私は違うと思う。彼女は「町民視点で書いている」のである。「目線」で書いていたら、こんな新聞にはならない。遺族に寄り添った記事だけを載せ、行政側にも、批判側にもどっちつかずの記事を書くだろう。彼女は、震災直後から復興支援団体の職員として町の行政をつぶさに見てきて、自分で考え、判断してきた。新町長になって職員をクビになっても、独立して新聞を発行し続けた。 ジャーナリスト、かくあるべき、とわたしは思う。勿論、全ての彼女の主張が正しいとは限らない(それを判断する材料は、この本のみでは不十分)、けれどもこの本の全体がそうなのではあるが、全て彼女は「事実」を淡々と載せて、その後に自分の考えを書いている。自分の主張を持たないジャーナリストを、わたしは信用しない。事実を積み重ねないで、主張だけを述べるジャーナリストを、わたしは信用しない。 事実を積み重ねると、図らずも全体のデザインが見えて来ることがある。 菊池さんが気が付いたのは、2019年10月の台風での「大雨特別警報中に住民を移送した」という危険なことをやっていた事実だ。8年前の震災当日「大津波警報中に旧庁舎前に災害対策本部を設置して、多くの職員や町民を亡くした」痛恨の過去の事実を重ねる。「危機管理能力の欠如の一言では済まされない」と彼女は書く。 また、彼女は「震災検証」が不十分なままに終わった経緯を縷々書いている。最終段階で、職員町民からも「個人の責任は追及するべきではない」声が出始める。または「役場全体または職員みんなが悪かった」と責任の対象をぼかし始める、と指摘している。その結果、2回目の検証報告書作成直後の「聴き取り資料のシュレッダー化」という事実も明らかになる。この姿勢が台風対応の原因にもなったのだが、わたしの感じたのは、「これって、日本敗戦直後の資料焼却と、一億総懺悔とまるきり同じじゃないか」という事だった。彼女は、そこまでは書いてないけど、事実を積み重ねると、「大槌町の問題は、日本全体の問題なのだ」ということもわかって来る。 9年間の激走で、持病を持つ彼女は「終活」を意識するようになる。これからは「深掘り記事(←ノンフィクション本?期待しています!)やまとめ記事(←この本?)を残したい。」「私の人脈を町内の誰かに繋ぎたい」と書いている。それが新聞を休刊にした理由なのだろう。それもいい。おそらく5年計画ぐらいだと思うので、やり切ったあとは違う景色が見えるはず。とりあえず私は、9年間の新聞の縮刷版が、是非とも欲しい。Amazonには出ていない。

Posted by