商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 大和出版 |

| 発売年月日 | 2009/07/27 |

| JAN | 9784804761640 |

- 書籍

- 書籍

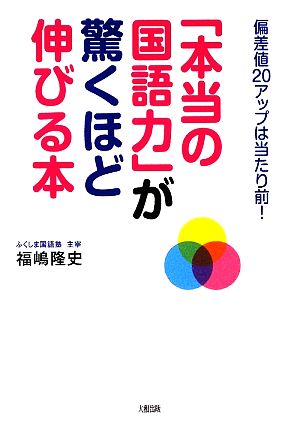

「本当の国語力」が驚くほど伸びる本

商品が入荷した店舗:店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません

「本当の国語力」が驚くほど伸びる本

¥1,650

在庫あり

商品レビュー

4.4

42件のお客様レビュー

こちらの本は、大人でも読んだほうがいいと思いました。 なんとなくで、考えていたことや書いていたことが、論理的に書かれていて大変勉強になりました。 本書の内容にある、3つの力というのが説明してあるのですが、 『言いかえる力/抽象化と具体化』 『くらべる力/対比関係』 『たどる力/結...

こちらの本は、大人でも読んだほうがいいと思いました。 なんとなくで、考えていたことや書いていたことが、論理的に書かれていて大変勉強になりました。 本書の内容にある、3つの力というのが説明してあるのですが、 『言いかえる力/抽象化と具体化』 『くらべる力/対比関係』 『たどる力/結びつき、因果関係』 というのが、本当に分かりやすかった。 基礎がないと、語彙力や読解力だって育たないと思い知らされた1冊でした。

Posted by

素晴らしい本でした 先ず「与える」次に「待つ」その通りだと思う 生徒が、動き出せるように先ずは与える やる気になったらあとは待つ 私の経験とこの本を元に授業を作ろうと思う とても学び多き本だった

Posted by

国語の問題の解き方のテクニックを紹介しているが、それらはただのテクニックではなく論理的思考に結び付くものである。タイトルに「偏差値20アップは当たり前!」とあるけれど、本書を実践すれば、偏差値以上の価値ある能力を身に付けられるだろう。 今の気持ちを言葉にするという練習があるのだけ...

国語の問題の解き方のテクニックを紹介しているが、それらはただのテクニックではなく論理的思考に結び付くものである。タイトルに「偏差値20アップは当たり前!」とあるけれど、本書を実践すれば、偏差値以上の価値ある能力を身に付けられるだろう。 今の気持ちを言葉にするという練習があるのだけれど、それは問題を解くためだけではなく、子供自身が自分の気持ちを分析することにも役立つと思う。自分の気持ちを冷静に分析するのは大人でも難しいことのように思う。子供の頃からそれを身に付ければ、自分自身をうまくコントロールできるようになるのではないだろうか。 国語の点数だけでなく、論理的思考、冷静な判断も見につくように思う。正しい国語教育を見た気がした。 国語力に自信がない大人にも参考になるだろう。

Posted by