- 中古

- 店舗受取可

- 書籍

- 書籍

- 1206-03-03

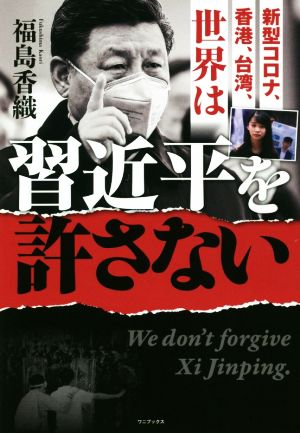

新型コロナ、香港、台湾、世界は習近平を許さない

定価 ¥1,760

220円 定価より1,540円(87%)おトク

獲得ポイント2P

在庫わずか ご注文はお早めに

発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品【送料無料】

店舗到着予定:3/4(水)~3/9(月)

店舗受取サービス対応商品

店舗受取なら1点でも送料無料!

店舗到着予定

3/4(水)~3/9(月)

商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | ワニブックス |

| 発売年月日 | 2020/05/19 |

| JAN | 9784847098802 |

- 書籍

- 書籍

新型コロナ、香港、台湾、世界は習近平を許さない

商品が入荷した店舗:0店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります

お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません

新型コロナ、香港、台湾、世界は習近平を許さない

¥220

在庫わずか

ご注文はお早めに

商品レビュー

4.8

4件のお客様レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

なるほど、今年2020年1月の台湾総統選の民進党蔡英文の勝利は、香港のデモ学生などの民主主義への思いや何よりも2019年早々に発表された周5条に対する中国共産党の圧力からの忌避感によるものだという。なるほど。 新型コロナウイルス禍に乗じ、アジアをはじめ、オセアニア、ヨーロッパ、アフリカへ、一帯一路のスローガンのもとに世界にその触手を伸ばし、世界のルールメーカーたらんとする習近平の実像が浮き彫りにされている。 中国の躍進の裏で、民への言論統制、行動制限、さらにはチベットやウイグルの弾圧が行われている、そんな国家であることを忘れてはならない。著者は必死に警鐘を鳴らしている。

Posted by

現時点での米中関係を俯瞰するというマクロな視点で参考になったことはもちろん、香港、台湾、中国の中で具体的に何が起こっているのかというミクロな視点も併せて非常に参考になった。非常に読みやすく、筆者も取材で参加された香港デモの記述など感情移入して没入して読んでしまうくらい。具体的な...

現時点での米中関係を俯瞰するというマクロな視点で参考になったことはもちろん、香港、台湾、中国の中で具体的に何が起こっているのかというミクロな視点も併せて非常に参考になった。非常に読みやすく、筆者も取材で参加された香港デモの記述など感情移入して没入して読んでしまうくらい。具体的な内容次のとおり。 現時点で国際情勢は、米国に代表される民主主義的、普遍主義的価値観と、中国式全体主義的価値観の衝突を軸に回っており、今回のコロナ事案により、その流れが加速しているという全体的な情勢認識。その上で、我が国としてどういう戦略的立場はあくまで前者に与し、全体主義的価値観に対抗していく一翼となるべきという論理を現場の取材も含む中国ウォッチャーとしての視点から展開する。 第一章では、2000年代からの香港における民主化デモの背景と、今回の反送中デモの位置付けについて。習近平の強圧政策の下で、一国二制度が風前の灯火となっていること、香港警察が中国公安と一体的に運用され、暴力装置としての傾向が強まっていること、また若き民主化リーダーの一人、周庭さんとのインタビューを引用する形で、民主派の考え、中国に対して抑制的な日本メディアへの苦言を呈している。中でも、「強い国とは経済力だけでなく人権や人命の尊重ができる国」とした上で、日本政府も人権問題について意見表明してほしい、日本メディアは表面だけ見てデモを暴力的と軽々しく言わないで欲しいと訴える。また、選挙離れする日本人に対して折角の権利を行使していないと悔しさを滲ませているのも印象的。 二章では2020年1月の台湾総統選を扱う。民進党の勝利を蔡英文の勝利では無く、習近平の敗北と位置付ける。やや急進的な蔡英文の国内政策は選挙民の受けは悪く支持率は低迷していたが、習近平が一国二制度による統一を迫る演説をしたこと、その一国二制度が香港で危殆に瀕していること、これに対して蔡英文がノーをはっきりとさせたこと、断固たるコロナ対応で中国からの感染を締め出したことなど習近平のオウンゴールに助けられた点が多く、トランプ政権やオーストラリア政権の支援も側面支援になっていると見ている。 三章は中国のコロナ対応。SARSの時の隠蔽を繰り返した上に、習近平による個人独裁のせいで現場の情報がまともに上がらず(嫌な情報を上げて勘気を被りたく無い)、十分な情報・分析がないまま判断を迫られるため、政策のピントが外れ、悪循環が生じると分析。例えば、生産の早期回復を指示するのに対して、現場は工場と現地政府がグルになって再開したフリをする、習近平の武漢訪問に際して、住民の不満を交わすために、現地政府が各住宅のバルコニーに警察官を配備して、歓呼の声で答えさせるなど深刻化する現状の糊塗が、コミカルとも言える形で行われていることを紹介。 四章では、共産党内部で習近平おろしの声が出ていることから秋の党大会で終身制が撤回されるかが注目としている。また、中国による世界の守り手としてのナラティブはイタリアや後進国に浸透しつつあるが、習近平の隠蔽から始まったことを理解している米国はこれに明らかにノーを突きつけているとしている。最後に、コロナ対応のみでは無く、米中の価値観を巡る戦いであるとの大局観を持ち、また中国がその勝者となり、世界のルールを全体主義的なものへと塗り替えていくようなことの内容に我が国としても全力を尽くすべきという観点で書かれている。

Posted by

香港の反送中デモ、デモの現場のレポート、知名度の高い周庭へのインタビュー、香港理工大学での立てこもり、香港区議会選挙の香港民主派の勝利、台湾総統選の民進党の勝利、武漢コロナの中共の初期対応のミスと隠蔽、パンデミックの中での中共のプロパガンダ、whoの癒着など、香港・台湾・武漢コロ...

香港の反送中デモ、デモの現場のレポート、知名度の高い周庭へのインタビュー、香港理工大学での立てこもり、香港区議会選挙の香港民主派の勝利、台湾総統選の民進党の勝利、武漢コロナの中共の初期対応のミスと隠蔽、パンデミックの中での中共のプロパガンダ、whoの癒着など、香港・台湾・武漢コロナの3つの事象がまだ完全に終わっていない中でよくまとまっていると思う。広く浅くと言う内容が多いが、1つ1つの検証は今後に任せれば良い。

Posted by