- 中古

- 書籍

- 書籍

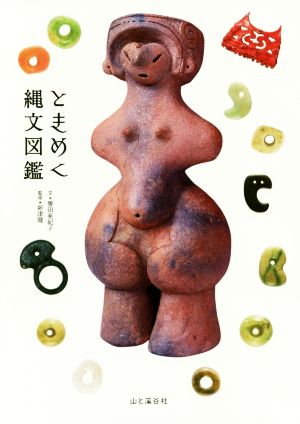

ときめく縄文図鑑 Tokimeku Zukan+

定価 ¥1,760

¥1,375 定価より385円(21%)おトク

獲得ポイント12P

在庫なし

発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 山と渓谷社 |

| 発売年月日 | 2016/12/01 |

| JAN | 9784635202367 |

- 書籍

- 書籍

ときめく縄文図鑑

商品が入荷した店舗:0店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません

ときめく縄文図鑑

¥1,375

在庫なし

商品レビュー

3

5件のお客様レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

このご時世、人になかなか会えず、美術館、寺仏閣を経て、史料館まで外出先を広げていたところ、土偶ってなんだか気になる存在になってました。 そこで、kuma0504さんの本棚で、こちらの本を発見、図書館で早速取り寄せたところ見どころ満載! 著者は土偶女子の譽田さん、奈良県の観音寺本馬土偶で衝撃を受けて土偶界へ、とのこと。 縄文時代は約1万年以上続いた時代、毎日の暮らしをとても大切に、物に対する慈しみの心が宿っているという著書の言葉に感銘。 岡本太郎氏の縄文時代への想いも知ることができた。 それぞれのベストショットを中心に遺物の名称とキャッチコピー、ツッコミポイント、時代区分などが、所狭しと掲載。ドキドキ度、衝撃度、じわじわくる度、かわいい度、ミステリアス度が独断で評価されている。こちらは賛否両論あるでしょうが、かなり面白い視点で、初心者としては親しみがわきやすい。 合掌土偶(青森)、火焔型土器(新潟)、人面付中空土版(青森)、カエルの首飾り(岩手)、玉いろいろ(青森)が気になる。 表紙は縄文のビーナス、という名称の土偶。出尻土偶とも呼ばれるらしい。著者は桃尻を強調していてほほえましい。 土偶とは、縄文時代に土で焼かれた人形の焼き物で、妊娠した女性を表すことが多く、人が抱く様々な願いを祈願するための道具らしい。ちなみに、埴輪は古墳時代の埋葬される被葬者の副葬品とのこと。勉強になる。 亡くなった人を埋めて白骨化してあと再び集めて埋葬する再葬 土器は人類初の化学製品 東アジアが土器発祥の地 土器の出現で水や食料の貯蔵や煮ることで食べられる食料の種類が増加したらしい 貝塚は墓地みたいなものだと誤解していたが、人の骨だけでなく貝や食べた魚や動物の骨、土器や土偶、石器などの生活の道具など縄文人の暮らしに関わる多くのものが貝塚に積まれていたなんて 東日本に縄文遺跡が多いのは気温の変化とともに北上したのではないかという説も興味深かった 衣服と装飾品のおしゃれ、意外と草食系、仲間と力を合わせて生き抜く姿を想像すると、ちょっとした悩みは吹っ飛びそうなスケールを感じて楽しかった

Posted by

山と渓谷社の「ときめく図鑑」シリーズで、何故か「縄文」が出ていた。紐解くと、案外トキメク内容だった。 薄い本ではあるが、構成としては充実していた。土偶だけを「美」の視点から眺める本は既に出ている(「土偶・コスモス」MIHO MIUZIUM編)。しかし本書は土偶の他に、土器や動物...

山と渓谷社の「ときめく図鑑」シリーズで、何故か「縄文」が出ていた。紐解くと、案外トキメク内容だった。 薄い本ではあるが、構成としては充実していた。土偶だけを「美」の視点から眺める本は既に出ている(「土偶・コスモス」MIHO MIUZIUM編)。しかし本書は土偶の他に、土器や動物形土製品や土版、装飾品などの「美」を、縄文ファンに寄り添った文章で紹介している(誉田亜紀子は研究者ではなく縄文ライター)。縄文の美は土偶だけではない!ということが、とっても説得力持って展開された。 ライターが書いているので、所々断定しすぎなのでは?というところはある。けれども「土偶を読む」(竹倉史人)のように、考古学会に物申す的なスタンスではないのでスルーできる。やがて本格的に研究を始めたら壁にぶち当たるとは思うが、今はこの「センス」で楽しめば良いと思う。 以下面白かったの遺物をピックアップ♪ ⚫︎角偶(北海道・戸井貝塚・函館博物館・後期) ジャミラ型にブツブツ模様。御守りなのか? ⚫︎土偶(富山県・北代遺跡・埋蔵文化財センター・中期) うんこ型。かなりキュート。瞳の穴には綺麗な石があったそう。 ⚫︎釣手土器(富山県・堺A遺跡・埋蔵文化財センター・後期) 灯り入れ。海に面した処。吊るして使ったようだ。 ⚫︎顔面付釣手形土器(長野県・御殿場遺跡・教育委員会・中期) 弥生よりもはるかに複雑な装飾がされてはいるが、用途としては弥生時代終末期に現れた手焙形土製品に似ている。 ⚫︎深鉢(山梨県・殿林遺跡・県立考古博物館・中期) 息を呑む美しさ。左右対称流線形模様。 ⚫︎銛(北海道・有珠モシリ遺跡・文化庁・続縄文) 近代アイヌに引けを取らない美きモリ。神に捧げたのか? ⚫︎四つ足の人面獣(宮城県・沼津遺跡・東北大学・後期) ほとんど「件(くだん)」の如し。まさかね‥‥。 ⚫︎人面付石製品(福島県・冷水遺跡・個人・後期) こちらは、海獣に顔説と、男性シンボルに顔説があるそう。誉田さんは後者。顔がギリシャ風美男子に見えるとか。 ⚫︎胸飾り(栃木県・根古谷台遺跡・教育委員会・前期) 装飾品にも流行があったそう。まぁそうだよね。 ⚫︎腕輪(青森県・是川中居遺跡・是川縄文館・晩期) これは漆塗だが、素材や色に違いがあれども、形は一万年間弥生時代まで変わらないというのも凄い。 ⚫︎縄文の食 縄文時代は肉食が主食ではなかった。基本はドングリ、クルミ、クリなど炭水化物が主食だった。この前行った広島県帝釈峡縄文遺跡博物館でも同じことを言っていた。森の恵みから平地の稲作へ、彼らの「神」はどのように変化したのだろう?

Posted by

ときめく図鑑シリーズ、今回は縄文編。1万年以上続いた縄文時代。土偶はいくつか国宝があるのに、縄文土器で国宝なのは火焔型土器だけなのか。きのこ型とかイカ型とかの土製品も面白い。デフォルメが上手いのはこの頃からだなと思えるものがいっぱい。クマ形土製品が可愛すぎる。1万年という長い期間...

ときめく図鑑シリーズ、今回は縄文編。1万年以上続いた縄文時代。土偶はいくつか国宝があるのに、縄文土器で国宝なのは火焔型土器だけなのか。きのこ型とかイカ型とかの土製品も面白い。デフォルメが上手いのはこの頃からだなと思えるものがいっぱい。クマ形土製品が可愛すぎる。1万年という長い期間を経て自然災害を経験した縄文人たちの住居の土地の選び方や縄文時代の暮らしの知恵に感動を覚える。現代の漁法の7割くらいがこの時代に考え出されたとされる説もあるとかすごすぎるでしょう。

Posted by