- 中古

- 店舗受取可

- 書籍

- 文庫

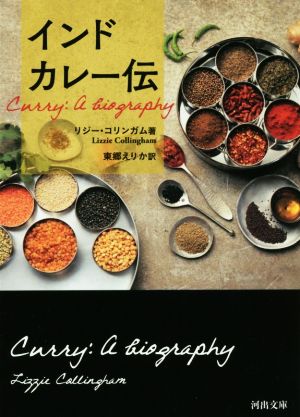

インドカレー伝 河出文庫

定価 ¥1,320

770円 定価より550円(41%)おトク

獲得ポイント7P

在庫わずか ご注文はお早めに

発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品

店舗受取なら1点でも送料無料!

店舗到着予定

11/28(木)~12/3(火)

商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 河出書房新社 |

| 発売年月日 | 2016/03/01 |

| JAN | 9784309464190 |

店舗受取サービス

対応商品

店舗受取なら1点でも送料無料!

さらにお買い物で使えるポイントがたまる

店舗到着予定

11/28(木)~12/3(火)

- 書籍

- 文庫

インドカレー伝

商品が入荷した店舗:0店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

お客様宅への発送や電話でのお取り置き・お取り寄せは行っておりません

インドカレー伝

¥770

在庫わずか

ご注文はお早めに

商品レビュー

4.5

2件のお客様レビュー

前職でずっとネパールに関わっていて、ネパールではインド料理と思われるものをよく食べた。メニューを見ただけではよく分からないものも多々あったが、唐辛子が苦手な自分でもそれなりに楽しめる食事が多かったことを懐かしく思い出す。 タイトルは「インドカレー」となっているが、紹介されている...

前職でずっとネパールに関わっていて、ネパールではインド料理と思われるものをよく食べた。メニューを見ただけではよく分からないものも多々あったが、唐辛子が苦手な自分でもそれなりに楽しめる食事が多かったことを懐かしく思い出す。 タイトルは「インドカレー」となっているが、紹介されている料理はインドカレーというより、「読み手がインド料理だと思っている各種料理諸々」である。なんせ中盤ではみんな大好きチャイ(チヤ)まで出てくる。 著者が冒頭に限らず本書全体を通じて述べているのが、「インド人が食べるものは出身地、宗教、共同体、カースト、貧富に左右される」ということ。それはつまり、画一的な「インド料理」なんてものはどこにもない、ということである。当たり前のようで見落としがちなこの点を、著者は様々な料理を紹介しながら丁寧に指摘していく。 本書が面白いのは、料理の発展がムガル帝国の支配やポルトガル人の関与、イギリス人の東インド貿易とイギリス式食文化のインドへの導入などと不可分であるため、料理を紹介しつつもインドを中心とした南アジアの歴史の詳説にもなっているという点。そのため、それなりに長く南アジアに関わっていた自分でも知らなかった知識が随所にちりばめられており、非常に面白い。 例えば今では宗教を示す「ヒンドゥー」という言葉に関し、元は「インダス川の東のヒンドゥスターンから来た人」という意味しかなかったところ、ムガル人が宗教的な意味合いとして「イスラームに改宗していないインド人」とし、行為や習慣の正当性を表現するためにヒンドゥーという語を普及させたという点。 あるいは、「カレー」という言葉はヨーロッパ人がインドの食文化に押し付けた概念であり、インド人が固有の名称で呼んでいた多種多様な香辛料の効いた料理を「カレー」の一言でまとめてしまったという点。 ケチャップの原型は中国から東インド会社によりインドに持ち込まれ、19世紀まではトマトではなくキノコから作られていたという点。 インドに配属されていたイギリス人総督がインドでの食生活を懐かしみ、イギリスの食料品店に作らせた辛すぎるソースが月日を経て熟成し、ウスターソースとして世に出るようになったという点。 こういったエピソードを読むだけでも、インドという国の複雑さやインドがイギリスをはじめとしたヨーロッパ諸国に与えた影響の大きさを知ることができて楽しい。 一番驚いたのは、ネパール人もインド人も大好きで、どんな僻地の村に行ってもある「チャイ(チヤ)」を飲む習慣が、インドには20世紀初頭までなかったということ。イギリスが紅茶をインドで消費させようという目論見を持ち、第一次世界大戦頃からインド全土で大々的な紅茶キャンペーンを打ち、消費文化を根づかせていったということが8章で詳しく書かれており、非常に興味深く読めた。 自分たちの都合で紅茶文化を根づかせたと書くと、植民地主義の匂いが非常に強くなるが、著者は紅茶がもたらした共同体間の関係の改善を指摘している。原産が中国の紅茶は「外来食材」であり、「アーユルヴェーダの分類外」であるため、「アーユルヴェーダの考えに基づく浄/不浄の概念に煩わされない飲料」で、「異なるカーストや共同体の出身者が一緒に楽しめる飲料であった」としていて、ここはなるほどな、と思わされる。確かにネパールでチヤを飲む時、そこにカーストの違いやネパール人とインド人、日本人といった区分けは存在しない。みんなフラットにチヤを楽しみ、話をし、別れていく風景をいつも見てきた。 ヨーロッパが進出、侵略したことで滅んだものもあり、苦しんだり殺されたり翻弄されたりした人がいたことは事実。一方で、そうした外部からの刺激と、外部から導入されたものを取り入れ、インド風にアレンジして職を発展させていったインドやイギリスやポルトガル、オランダの先人たちのおかげで、今の食文化が発展したというのも事実。 カレーだけでなく奥深いインドの食文化そのものを知ることのできる良書。これが文庫で出ているのだから有難い。

Posted by

おもしろかった! 唐辛子はポルトガル経由でインドにもたらされたし、イギリス統治がなければカレーやいわゆる「インド料理」は成立していなかったという。カレーって、グローバリゼーションの申し子みたいな食べ物なんだな。 著者はイギリス人だけど、日本でカレーが国民食になっている事にも、...

おもしろかった! 唐辛子はポルトガル経由でインドにもたらされたし、イギリス統治がなければカレーやいわゆる「インド料理」は成立していなかったという。カレーって、グローバリゼーションの申し子みたいな食べ物なんだな。 著者はイギリス人だけど、日本でカレーが国民食になっている事にも、おどろきとともに触れている。各章の終わりには、登場する料理のレシピも載ってて、楽しい。カレー好きにはオススメ!

Posted by