- 中古

- 書籍

- 書籍

- 1216-01-10

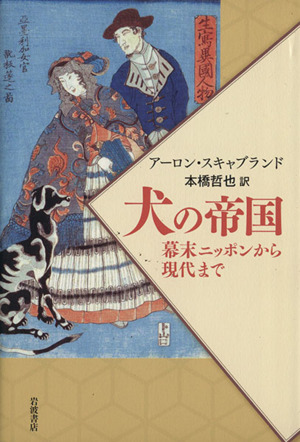

犬の帝国 幕末ニッポンから現代まで

定価 ¥3,520

220円 定価より3,300円(93%)おトク

獲得ポイント2P

在庫なし

発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細

| 内容紹介 | |

|---|---|

| 販売会社/発売会社 | 岩波書店 |

| 発売年月日 | 2009/10/01 |

| JAN | 9784000221740 |

- 書籍

- 書籍

犬の帝国

商品が入荷した店舗:0店

店頭で購入可能な商品の入荷情報となります

ご来店の際には売り切れの場合もございます

オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります

お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません

犬の帝国

¥220

在庫なし

商品レビュー

3

3件のお客様レビュー

幕末から現代までの、日本における犬のイメージ、人間の犬に対する態度の変化を通じて、日本の立場、社会意識変化を論ずる。 まず、幕末開国で、西洋人が西洋由来の犬を持ち込み、その洋犬と、日本の土着犬の対比において、かたや洗練、進化しているポジティブなイメージ、こなた野蛮、遅れており狼に...

幕末から現代までの、日本における犬のイメージ、人間の犬に対する態度の変化を通じて、日本の立場、社会意識変化を論ずる。 まず、幕末開国で、西洋人が西洋由来の犬を持ち込み、その洋犬と、日本の土着犬の対比において、かたや洗練、進化しているポジティブなイメージ、こなた野蛮、遅れており狼に近いネガティブなイメージで狼、野犬狩りが行われる。やがて、経済的/帝国主義的地位の上昇、ファシズム的な意識の浸透に伴い、日本犬が狼に近く、純血、勇猛、忠誠心に厚いというように価値観が転換する。狼に対する評価も一転。 この辺り、ナショナリズムと共に、ドイツにおけるシェパードの賞揚と並行した動きであるとの指摘が面白い。 日本犬のイメージ向上のためにハチ公宣伝が果たした役割も面白い。

Posted by

直接「犬」を論じた本ではありません。 概要については、カバー折りしろの内容紹介から以下引用させてもらいます。 現代日本人にとって、今や欠かせない伴侶となった犬。 しかしほんの150年ほど前、「野蛮な」日本犬と「文化的な」洋犬は、日本と西欧の文化的軋轢の象徴でもあった。 そして帝...

直接「犬」を論じた本ではありません。 概要については、カバー折りしろの内容紹介から以下引用させてもらいます。 現代日本人にとって、今や欠かせない伴侶となった犬。 しかしほんの150年ほど前、「野蛮な」日本犬と「文化的な」洋犬は、日本と西欧の文化的軋轢の象徴でもあった。 そして帝国のシンボルとして「忠犬」ハチ公が顕彰され、挙国一致の戦争に多数の軍犬たちが動員された時代を経て、いまペット大国日本の犬たちは、主人たちとともに大量消費の時代を迎えている。犬という鏡に映し出された近現代日本の姿を、気鋭の米国人歴史家が鮮やかに切り取る。 「犬」という切り口で日本社会の近現代を新たな視点から俯瞰します。 西洋犬との比較で日本犬を蔑み、オオカミや野犬を滅ぼした19世紀後半から、一転して日本犬を賛美するようになった1930年代。 ここで紹介される手のひらの返しようは今から見ると滑稽ですらあり、国威発揚のために「忠犬ハチ公」や「軍用犬・金剛と那智」の美談が利用される件りには滑稽さを通り過ぎて空恐ろしさを感じます。 過剰な「擬人化」により世間が美談に酔う様は古今東西共通。 直近の「はやぶさ」ブームなんかにも共通したものを感じたり。 この本で初めて知ったこともいくつかありました。 渋谷のハチ公像はハチ公がまだ生きているうちに建てられ除幕式にはハチ公自身も出席したとか、そのハチ公像は戦時中の金属不足の折に供出され、今のハチ公像は終戦後再建されたものであるとか。 現代の日本では、15歳以下の子供の人口より、ペットの犬と猫の数の方が多いことだとか。 著者は、日本現代史を専門とする米国の研究者(たぶん結構若い)とのことですが、よくまあここまで調べ上げたなあというほど、日本ではすっかり忘れられたようなエピソードを拾いながら、興味深い視点での通史が作り上げられます。 一方で編集は若干お粗末。 序章と第一章でまったく同一のセンテンスが繰り返し使われたりしているのはまあよいとして。 石橋湛山の没年が1973年になってたり、「南極物語」が何故か是枝裕和の映画になってたり。 「南極物語」の監督は蔵原惟繕(クラハラ・コレユキ)。 まさか「コレユキ」と「コレエダ」を混同してしまったとか? こんなのが自分にも見つけられるくらいなので、他にも事実誤認があったりするかもしれません。

Posted by

”犬は自分たちに投影されたものだけを単に映し出すばかりでなく、その振舞い、行動、文化は人間との関係を形成し、犬に関する人間の議論に影響を及ばす。・・・私たち人間が自分たちの仲間として、私たちの文化と歴史と世界に住みついているものたちの吠え語や、鳴き声やわめき声、叫び声の饗宴の価値...

”犬は自分たちに投影されたものだけを単に映し出すばかりでなく、その振舞い、行動、文化は人間との関係を形成し、犬に関する人間の議論に影響を及ばす。・・・私たち人間が自分たちの仲間として、私たちの文化と歴史と世界に住みついているものたちの吠え語や、鳴き声やわめき声、叫び声の饗宴の価値をもっと深く認識し、より賢く判断するときが来ている、そう思うのは私だけではないだろう。” 共感度大です。いつもこのキモチを忘れずにいたい、と思います。 2009.9に出版された本。じっくり腰を据えて読みたい一品。

Posted by